Сергей Виноградов - Последние исполины Российского Императорского флота

- Название:Последние исполины Российского Императорского флота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Галея Принт

- Год:1999

- Город:СПб

- ISBN:5-8172-0020-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Виноградов - Последние исполины Российского Императорского флота краткое содержание

В монографии дано всестороннее освещение вопроса о подготовке России, начиная с 1913 г., к строительству крупных серий самых мощных в мире сверхдредноутов с 16" артиллерией. На обширном, преимущественно архивном, материале, впервые вводимом в научный оборот, рассматриваются проблемы внешней политики, состояние экономики и финансов, развитие национального типа линкора-дредноута в России накануне первой мировой войны, а также предпосылки перехода к новому поколению 16" линейных судов. Описанию технических аспектов планировавшихся сверхдредноутов предпосланы главы, показывающие процесс разработки концепции, проектирования и проведения опытно-конструкторских работ по образцам их вооружения и защиты.

Заключает работу глава, в которой анализируется уровень инженерного предвидения отечественных военно-морских специалистов в отношении конструкции русского 16" линкора путем детального сопоставления основных ее составляющих с соответствующими элементами проектов линейных судов с 16" артиллерией, разрабатывавшихся в США, Японии и Англии в 1916–1921 гг. Помимо этого, значительный объем реконструкции, математических моделей боевого применения проектов русских сверхдредноутов против их зарубежных современников, а также персоналии основных отечественных специалистов, занятых в работах по 16" линкорам, приводится в четырех разделах приложения.

Последние исполины Российского Императорского флота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

1 — зарядники подачной трубы

2 — выгородки трубопроводов систем

Последовательность операций по подаче боезапаса к орудию (разрез):

1 — загрузка в нижний зарядник двух полузарядов.

2 — подъем нижнего зарядника по стволу подачной трубы к позиции загрузки снаряда.

3 — загрузка снаряда,

4 — подъем нижнего зарядника в перегрузочное отделение,

5 — перегрузка боезапаса на один выстрел из нижнего зарядника в верхний,

6 — подъем верхнею зарядника в боевое отделение к орудию,

7 — сцепление с качающейся частью орудия, досылка снаряда и заряда в камору.

Реконструкция компоновки погребов боезапаса по чертежам вращающейся части трехорудинной 16"/45 установки, разработанной АО ГУК в марте 1914 г. (РГАВМФ, ф.876, оп. 195. дд. 102. 104, 106).

Вторая часть задачи реконструкции компоновки цитадели проекта 1917 г. заключается в оценке требуемых габаритов его машинно-котельной установки, в основе чего лежит расчет значения ее мощности. Как и при определении величины необходимой мощности МКУ проекта линкора Ревельского завода (1914 г.) (см. гл.8), расчет проводился на основе общепринятого для того времени метода адмиралтейских коэффициентов, основанного на положении о том, что сопротивление судна пропорционально квадрату его скорости и квадрату линейных размеров, т. е. что

R=L 2V 2/ m, где -

L — линейное размерение корабля, м,

V — скорость хода, уз,

m — численный коэффициент, зависящий от формы судна.

Адмиралтейский коэффициент C wот мощности на валу (SPH, л.с.) по водоизмещению (D, т) имеет вид:

C w= D 2/ 3V 3/ SHP

Для расчета адмиралтейского коэффициента по этой формуле был выбран близкий по типу к проекту 1917 г. "Измаил", обводы которого взяты за основу при реконструкции формы корпуса проекта николаевского линкора. Несколько меньшая скорость хода прототипа по сравнению с более быстроходными вариантами 1 и 2 проекта компенсируется их увеличенным относительным удлинением (отношение L/B составляет соответственно 8,40 и 8,00 против 7,37 у «Измаила»). Значение C w«Измаила» составляет 285. Вычисленные на его основе значения мощности всех четырех вариантов проекта 1917 г. следуют из нижеприведенной таблицы. Она показывает также и наиболее вероятный состав его котельной установки, сформированной на основе единой для всех четырех вариантов проекта модели котла. Эта модель, с учетом тенденции к дальнейшему совершенствованию предшествующей модели нефтяного котла треугольного типа, расчет на которую велся в официальном проекте 1914 г., при повышении ее эквивалентной расчетной мощности по паропроизводи-тельности с 7500 л.с. до 8000 л.с. (на 7 %) могла обеспечить полное покрытие необходимой мощности на валу при числе котлов, кратном трем. Именно такое их число, согласно источникам, должно было располагаться в один ряд в каждом котельном отделении всех вариантов проекта 1917 г. Вероятность применения усовершенствованного котла подтверждается и практикой британского флота, перешедшего после «Худа» в проекте «Джи-3» к новой, более совершенной, модели котла того же типа (треугольного, тонкотрубного, типа Яр-роу) в 8000 л.с. против прежнего, рассчитанного на 6290 л.с. (увеличение на 21 %). Подобный рост мощности нельзя считать чрезмерным и в абсолютном исчислении, поскольку в рассматриваемый период японский флот также успешно работал над созданием нефтяного котла мощностью свыше 10000 л. с, спустя несколько лет примененного в проектах «Тоза», «Амаги» и «Овари».

Табл. прил.2.5. Характеристики мощности МКУ проекта 1917 г.

| Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 | ||||

|---|---|---|---|---|

| Водоизмещение, т | 42360 | 44000 | 43600 | 45000 |

| Главная артиллерия | 8 16"/45 | 9 16"/45 | 10 16"/45 | 12 16"/45 |

| SHP по С w«Измаила», л.с. | 132900 | 118000 | 95720 | 69520 |

| Число котлов | 18 | 15 | 12 | 9 |

| Эквивалентная мощность котла, л.с. | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |

| Эквивалентная общая мощность МКУ, л.с. | 144000 | 120000 | 96000 | 72000 |

| Относительная мощность МКУ на 1 м 2 площади, л.с. | 102,56 | 102,56 | 91,95 | 86,11 |

Методика расчета использована по: Л.А. Гордон. Проектирование военных кораблей // «Справочник по судостроению» под ред. В.Л. Поздюнина. т. IХ, ч.1. -М.-Л., 1939.

Из таблицы видно, что относительная мощность МКУ вариантов 1 и 2 в целом соответствует уровню британского проекта «Джи-3» (104,6 л.с./м 2), а вариантов 3 и 4 — уровню «Худа» (87,49 л.с./м 2), и существенно превышает соответствующие значения «Измаила» и проекта 16" линкора ГУК 1914 г. Это должно было потребовать при детализации проекта 1917 г. особенно пристального внимания к обеспечению всех требуемых параметров его двигательной установки.

Табл. прил.2.6. Протяженность отсеков цитадели проекта завода "Наваль", 1917 г.

| Полная длина корабля, м | Общая длина погребов, м | Длина котельльных отделений, м | Длина машинных отделений, м | Общая длина цитадели, м | Относительная длина цитадели, % | Отстояние цитадели от носа/кормы, м | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Вариант 1 | 252 | 33,6+33,6=67,2 | 57,6 | 36,0 | 160,8 | 63,8 | 54,8/36,4 |

| Вариант 2 | 240 | 36,0+18,0=54,0 | 48,0 | 30,0 | 132,0 | 55,0 | 64,8/43,2 |

| Вариант 3 | 240 | 34,8+34,8=69,6 | 38,4 | 27,6 | 139,2 | 58,0 | 60.5/40,3 |

| Вариант 4 | 230 | 36,0+36,0=72,0 | 28,8 | 25,2 | 128,4 | 56,0 | 61,0/40,6 |

Табл. прил.2.7. Характеристики формы проекта завода «Наваль», 1917 г.

| Водоизмещение, т (объемное водоизмещение, м 3) | Длина (L), м | Ширина (В), м | Осадка (Т), м | Коэффициент общей полноты (8) | L/B | Скорость (V), уз | V/L | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Вариант 1 | 42360 (41350) | 252 | 30,0 | 10,10 | 0,534 | 8,40 | 31,5 | 1,99 |

| Вариант 2 | 44000 (43137) | 240 | 30.0 | 10,10 | 0,593 | 8,00 | 30,0 | 1,94 |

| Вариант 3 | 43600 (42745) | 240 | 30,0 | 10,10 | 0.588 | 8,00 | 28,0 | 1,81 |

| Вариант 4 | 45200 (44314) | 230 | 30,0 | 10,10 | 0,634 | 7,66 | 25.0 | 1,65 |

Как видно из таблицы, величины коэффициента полноты корпуса проекта 1917 г. в каждом из его вариантов весьма отличаются между собой. Это объясняется значительным различием их скоростных характеристик, что предъявляет качественно отличные требования к характеру обводов. В самом деле, крайние варианты проекта представляют собой два принципиально разных типа линкора: фактически переработанный заново по заданиям 1914 г. (12 16" орудий, 25 уз) корабль с наиболее тяжелым вооружением и вариант с минимальным составом главной артиллерии (8 16" орудий), «разогнанный» до 31,5 уз (влияние британских «Рипалз» и «Ринаун» с их 32-узловым ходом, построенных в 1915–1916 гг.?).

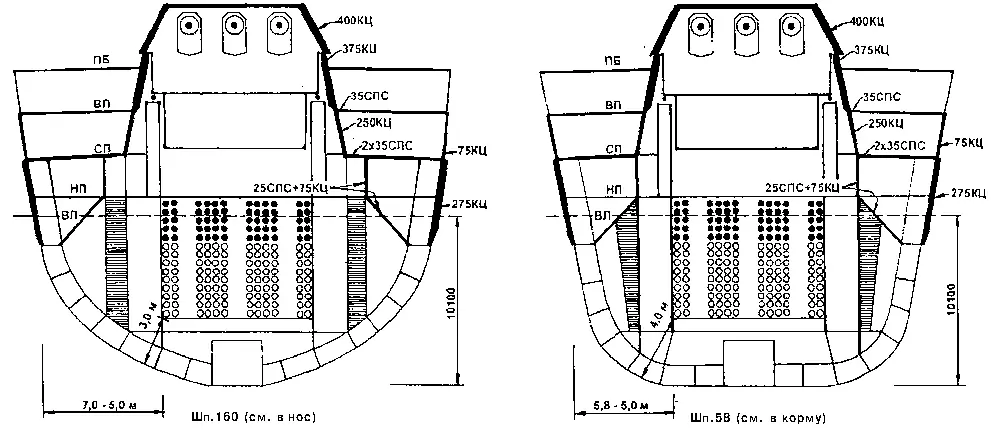

Сечения по баланс-шпангоутам погребов боезапаса концевых башен варианта 2 проекта 1917 г. демонстрируют глубину их конструктивной подводной зашиты в наиболее отнесенных в оконечности и, соответственно, наименее удаленных от наружной обшивки местах. Из реконструкции следует, что глубина бортового защитного слоя в наименее развитом сечении для носовой башни составляет 5–5,8 м, для кормовой — 5–7 м, а наименьшее отстояние зарядного погреба от наружной обшивки составляет 3–4 м. Подобный уровень защищенности артиллерийских погребов от подводных взрывов на их наименее протяженных по глубине участках можно признать весьма значительным. Он существенно превосходит анагюгичные характеристики зарубежных проектов 16" линкоров периода 1916–1921 гг.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: