Сергей Виноградов - Последние исполины Российского Императорского флота

- Название:Последние исполины Российского Императорского флота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Галея Принт

- Год:1999

- Город:СПб

- ISBN:5-8172-0020-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Виноградов - Последние исполины Российского Императорского флота краткое содержание

В монографии дано всестороннее освещение вопроса о подготовке России, начиная с 1913 г., к строительству крупных серий самых мощных в мире сверхдредноутов с 16" артиллерией. На обширном, преимущественно архивном, материале, впервые вводимом в научный оборот, рассматриваются проблемы внешней политики, состояние экономики и финансов, развитие национального типа линкора-дредноута в России накануне первой мировой войны, а также предпосылки перехода к новому поколению 16" линейных судов. Описанию технических аспектов планировавшихся сверхдредноутов предпосланы главы, показывающие процесс разработки концепции, проектирования и проведения опытно-конструкторских работ по образцам их вооружения и защиты.

Заключает работу глава, в которой анализируется уровень инженерного предвидения отечественных военно-морских специалистов в отношении конструкции русского 16" линкора путем детального сопоставления основных ее составляющих с соответствующими элементами проектов линейных судов с 16" артиллерией, разрабатывавшихся в США, Японии и Англии в 1916–1921 гг. Помимо этого, значительный объем реконструкции, математических моделей боевого применения проектов русских сверхдредноутов против их зарубежных современников, а также персоналии основных отечественных специалистов, занятых в работах по 16" линкорам, приводится в четырех разделах приложения.

Последние исполины Российского Императорского флота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

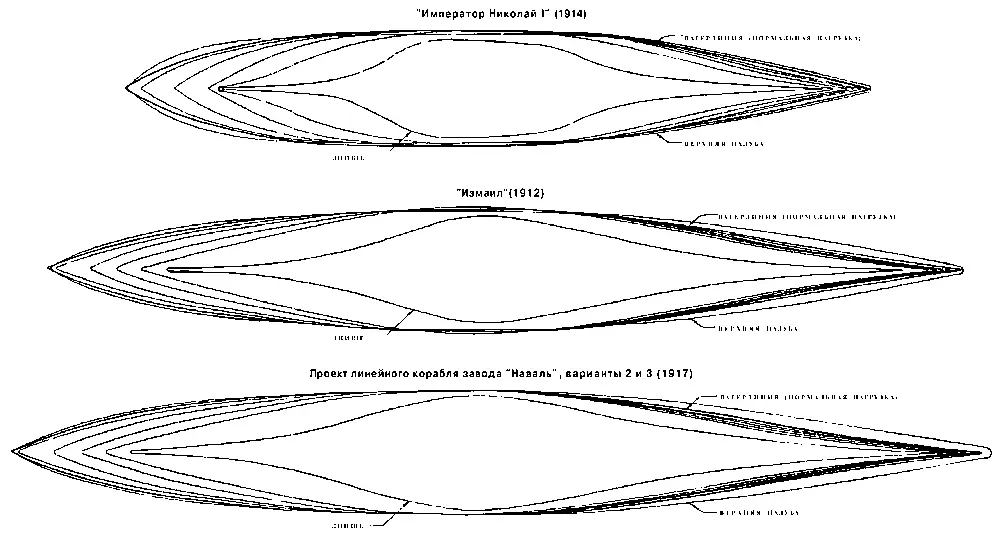

Обводы (по ватерлиниям) русских тяжелых артиллерийских кораблей различной тактической направленности наглядно показывают принципиальное отличие формы корпуса «эскадренного» линкора («Император Николай I», 21 уз) от его собрата быстроходного типа («Измаил», 28 уз). Они также демонстрируют преемственность конструктивных решений при выработке обводов быстроходного линкора нового поколения (проект 1917 г… 30 уз), форма корпуса которого развивается на основе «Измаила» и практически идентична с ним. В связи с одинаковыми характеристиками длины, ширины, осадки и водоизмещения вариантов 2 и 3 (9 16"45 орудий в трех башнях и 10 16"/45 орудий в четырех башнях соответственно), имеются все основания предположить, что оба этих варианта проекта линкора 1917 г. получили развитие на основе корпуса с едиными обводами. Вариант 3, согласно расчетам, имел более протяженную цитадель, нежели вариант 2 (139,2 м против 132,0 м), однако вызванное этим несколько большее отнесение в оконечности его концевых двухорудийных башен компенсируется их более узкими погребами боезапаса по сравнению с трехорудииными, что позволяло сохранить в этом районе приемлемую глубину отсеков подводной защиты.

Примечание. Обводы корпуса (ватерлинии) проектов образованы условным рассечением подводной части каждого из них четырьмя горизонтальными плоскостями, отстоящими друг от друга на равных расстояниях.

Табл. прил.2.8. Характеристики площади машинно-котельных установок и их относительной мощности для проектов тяжелых артиллерийских кораблей периода 1916–1921 гг., соотнесенные с аналогичными возможными параметрами проекта русского линкора 1917 г.

| Проект (год разработки) | Нормальное водоизмещение, т* | Полная мощность машинно-котельной установки, л.с. | Скорость полного хода, уз | Число и тип котлов** | Средняя мощность на 1 котел, л.с. |

|---|---|---|---|---|---|

| «Нагато» (1916) | 33800 | 95500 | 26,7 | 21 Канпон | 4550 |

| «Худ» (1916) | 41200 | 151000 | 32,0 | 24 Ярроу | 6292 |

| «Джи-3» (1921) | 48400 | 160000 | 32,0 | 20 Ярроу | 8000 |

| «Измаил» (1912) | 32500 | 70000 | 28,0 | 25 Ярроу | 2800 |

| Проект ГУК (1914) | 35600 | 67500 (90000)*** | 25,0 | 12 Вулкан | 7500 |

| Проект «Наваль» Вариант № 2 (1917) | 44000 | 120000 | 30,0 | 15 Вулкан | 8000 |

| Котельное отделение | Машинное отделение | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| длина м | ширина, м | площадь, м 2 | длина, м | ширина, м | площадь, м 2 | |

| «Нагато» (1916) | 50,0 | 17,6 | 880,0 | 26,8 | 20,4 | 546,7 |

| «Худ» (1916) | 53,7 | 16,2 | 869,9 | 39,0 | 21,7 | 846,3 |

| «Джи-3» (1921) | 37,2 | 19,8 | 736,6 | 41,2 | 19,3 | 793,4 |

| «Измаил» (1912) | 18,0 x 20,5** | 28,8 х 23,0 | 1031,4 | 26,4 | 12,8 | 337,9 |

| Проект ГУК (1914) | 33,6 | 22,4 | 752,6 | 26,4 | 22,4 | 591,4 |

| Проект «Наваль» Вариант № 2 (1917) | 48,0 | 15,0 | 720,0 | 30,0 | 15,0 | 450,0 |

| Общая площадь машинно-котельной установки, м 2 | Мощность на 1 м 2машинно-котельной установки, л.с. | Длина МКУ, м/ | % |

|---|---|---|---|

| «Нагато» (1916) | 1427 | 66,92 | 76,8/36 |

| «Худ» (1916) | 1716 | 87,49 | 92,7/35 |

| «Джи-3» (1921) | 1530 | 104,6 | 78,4/30 |

| «Измаил» (1912) | 1369 | 51,13 | 73,2/33 |

| Проект ГУК (1914) | 1344 | 66,96 | 60,0/29 |

| Проект «Наваль» Вариант № 2 (1917) | 1170 | 102,56 | 78,0/32,5 |

Рассмотрение данных, приведенных в таблице, позволяет сделать следующие выводы. «Измаил», как наиболее ранний из сравниваемых проектов, имел в составе его машинно-котельной установки 16 относительно малопроизводительных котлов смешанного типа, применение которых объясняет наименьшую мощность его МКУ на 1 м 2 ее площади. Для проекта ГУК 1914 г. и «Нагато» эта цифра значительно выше, и практически совпадает, поскольку в этих проектах применены гораздо более мощные по паропроизводительности (в основном, нефтяные) котлы, а сами корабли имеют сходные характеристики водоизмещения, мощности и скорости хода. Проект «Худа» развивает эту тенденцию в энергетике тяжелого артиллерийского корабля быстроходного типа, однако ряд впервые примененных на нем британским флотом новинок (тонкотрубные котлы, одноступенчатые понижающие турбоагрегаты) объясняет итоговое значение мощности его МКУ на 1 м 2 площади ее отсеков. Двигательная установка «Джи-3», в основном базирующаяся на аналогичном проекте «Худа», за счет сокращения числа котлов и увеличения их мощности достигает повышенных по сравнению с ним значений. Таким образом, на основании данных расчета и сравнительной оценки габариты отсеков МКУ русского проекта 1917 г. могут быть признаны вполне обоснованными.

Примечания:

1. * Для «Нагато». «Худ» и «Джи-3» — в английских тоннах (1016 кг), для «Измаила» и проектов ГУК и «Наваль» — в метрических тоннах (1000 кг).

2. ** Во всех проектах нефтяные котлы, за исключением «Измаил» (9 нефтяных и 16 универсальных) и «Нагато» (15 нефтяных и 6 универсальных).

3. *** Полная мощность турбин, которую могли обслужить примененные в проекте 12 нефтяных котлов «Вулкан»

4. **** Габариты двух групп котельных отделений, разделенных трехорудийной 14"/52 башней.

Источники:

1. «Нагато» — M. Skwiot. Nagalo. -A J Press, 1996

2. «Худ» — J. Roberts Battlecruiser Hood Anatomy of the ship.- Conway Maritime Press, 1982

3. «Джи-3» — J.Campbel l Washington's Chеrrytrees//Warship. Vol.1, 1977

4. «Измаил» — РГАВМФ, ф.876, oп. 58, д.46.

5. Проект ГУК — РГАВМФ,ф.876,оп.178, д.174

Проведенная с учетом всех доступных данных реконструкция позволяет представить внешний облик, внутреннее устройство, а также компоновочные и конструктивные акценты проекта линкора 1917 г. При воссоздании проекта 1917 г. самым комплексным и важным моментом стало определение пары значений осадки (Т) и коэффициента полноты корпуса (δ), находящихся в наиболее гармоничной взаимосвязи с точки зрения сочетания заданного водоизмещения с требуемыми обводами быстроходного тяжелого корабля. В целом, если проводить образное сравнение проделанной работы с решением математической задачи, были известны ее основные условия и итоговый ответ, а требовалось восстановить именно ход решения этой задачи.

Наиболее интересна детализация артиллерийской части проекта. В соответствии с результатами реконструкции, решение о размещении башен во всех вариантах на одном уровне, друг за другом, оказывается неоптимальным с точки зрения экономии длины цитадели в вариантах 1 и 3. В этих случаях более компактные погреба двухорудийных установок позволяли добиться сокращения их длины по сравнению с погребами трехорудийных установок. Это могло сэкономить в вариантах 1 и 3 соответственно 9,6 и 4,8 м длины корпуса, но лишь при условии размещения средних установок с превышением над концевыми, возможность чего в проекте не была реализована.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: