Сергей Виноградов - Последние исполины Российского Императорского флота

- Название:Последние исполины Российского Императорского флота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Галея Принт

- Год:1999

- Город:СПб

- ISBN:5-8172-0020-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Виноградов - Последние исполины Российского Императорского флота краткое содержание

В монографии дано всестороннее освещение вопроса о подготовке России, начиная с 1913 г., к строительству крупных серий самых мощных в мире сверхдредноутов с 16" артиллерией. На обширном, преимущественно архивном, материале, впервые вводимом в научный оборот, рассматриваются проблемы внешней политики, состояние экономики и финансов, развитие национального типа линкора-дредноута в России накануне первой мировой войны, а также предпосылки перехода к новому поколению 16" линейных судов. Описанию технических аспектов планировавшихся сверхдредноутов предпосланы главы, показывающие процесс разработки концепции, проектирования и проведения опытно-конструкторских работ по образцам их вооружения и защиты.

Заключает работу глава, в которой анализируется уровень инженерного предвидения отечественных военно-морских специалистов в отношении конструкции русского 16" линкора путем детального сопоставления основных ее составляющих с соответствующими элементами проектов линейных судов с 16" артиллерией, разрабатывавшихся в США, Японии и Англии в 1916–1921 гг. Помимо этого, значительный объем реконструкции, математических моделей боевого применения проектов русских сверхдредноутов против их зарубежных современников, а также персоналии основных отечественных специалистов, занятых в работах по 16" линкорам, приводится в четырех разделах приложения.

Последние исполины Российского Императорского флота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

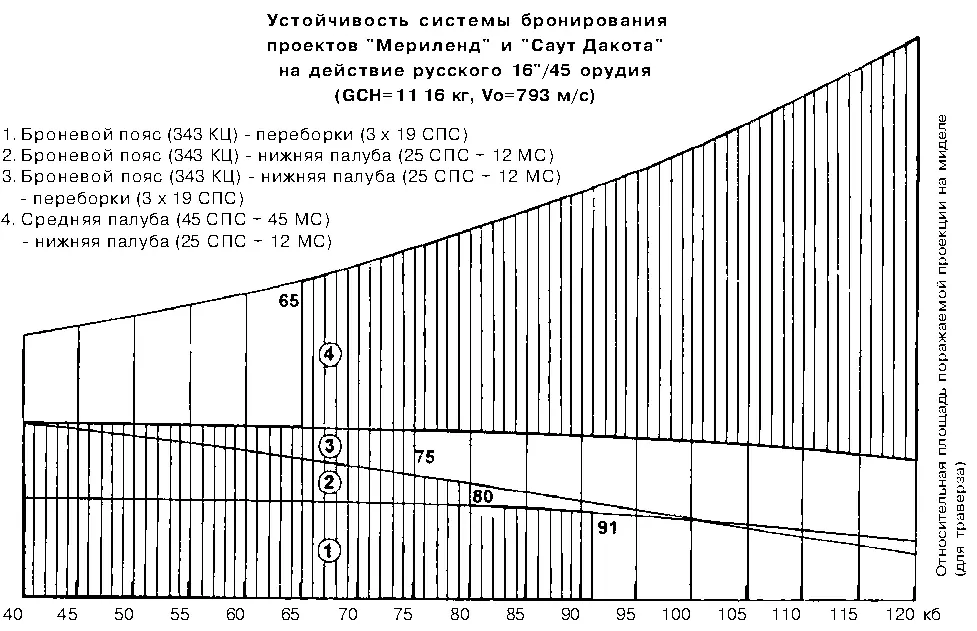

Расчет устойчивости системы бронирования корпуса каждого проекта на действие артиллерии его противника сделан по их описаниям в исследовательской литературе, имеющейся в распоряжении автора. В использованной для расчетов базе данных имелись исчерпывающие сведения по лишь трем проектам: русскому линкору, а также японским «Нагато» и «Амаги». Система защитных элементов «Тоза» была принята на основе японских источников, в которых она не отражается со всей полнотой. Ряд допущений пришлось принять и в отношении британского «Джи-3». доступного по подробному (но также неполному) описанию Дж. Кемпбелла. Характеристики американских «Мериленда» и «Саут Дакоты» даны по исследованию Н. Фридмана. Таким образом, настоящая оценочная модель не претендует на исчерпывающую полноту, и имеет возможность для определенного совершенствования в рамках более точных данных.

Применяемая для расчетов бронепробития формула Жакоба де-Мара первоначально приводилась им для соотношения толщины пробиваемой броневой плиты и калибра снаряда, и имела следующий вид:

В/D = К х (Р/D 3) 0,714 х D 0,0714 х Vтр, где -

В — толщина пробиваемой броневой плиты в дециметрах,

D — калибр орудия в дециметрах,

К — коэффициент бронепробиваемости, зависящий от качества брони и бронебойных свойств снаряда. В метрических мерах К=2134 для снаряда с бронебойным наконечником («макаровским колпачком») и К=2456 для снаряда без наконечника (по В.П. Костенко).

Р — вес снаряда в кг,

Vтр — скорость, необходимая для пробития брони снарядом в целом виде в м/сек,

Отсюда формула для толщины броневой плиты сводится к виду:

В = К х (Vтр 1,43 х Р 0,714/D 1,07) х (cos θ) 1,43, где -

θ — угол между траекторией и нормалью к пробиваемой броневой плите.

Метод

Методом оценки степени устойчивости бронирования проекта русского линкора 1917 г. сравнительно с его зарубежными аналогами является сопоставление диаграмм полного пробития всех комбинаций броневых преград жизненных частей корпуса для сравниваемых проектов — варианта № 2 проекта линкора заводе «Наваль» (44000 т, 9 16"/45 орудий, 30 уз) с каждым из его вероятных противников 20-х гг.: американскими «Мерилендом» и «Саут Дакотой», японскими «Нагато», «Тоза», «Амаги», «Овари», а также с британским «Джи-3». Сравнение с «Лексингтоном», ввиду его низкого уровня броневой защиты, не проводилось. В окончательном виде сопоставление скоростных характеристик всех пар кораблей с учетом итогов сравнения их бронирования позволяет оценить и степень тактического перевеса каждого из них.

Расчеты устойчивости бронирования произведены в широком диапазоне наиболее вероятных боевых дистанций (40 — 120 кб). Приведенные ниже диаграммы выполнены в координатах «дистанция/линейная проекция поражения жизненных частей корабля при миделе» (т. е. проекция всех групп броневых прикрытий на прямую, перпендикулярную углу падения неприятельского снаряда для данной дистанции), и не учитывают уменьшения ширины корабля ближе к оконечностям, что несколько сокращает проекцию поражения в сечениях, удаленных от середины. Они не учитывают также и длину цитадели, формирующую протяженность защищенного броней пространства корпуса, внутри которого находятся все жизненные части корабля. Ее длина прямо влияет на абсолютную площадь поражаемой проекции корпуса, поскольку корабль с менее протяженной цитаделью теоретически имеет меньшую вероятность получения попадания в нее, нежели корабль с более протяженной — это относится прежде всего к проектам быстроходных тяжелых кораблей, у которых для развития высоких скоростей существенно увеличивается протяженность машинно-котельных отделений. Для подобного случая потребовалось бы создание несколько более усложненной модели, необходимость в которой лежит вне рамок настоящего исследования. Однако подобная модель не меняет существенно результатов проведенного сравнения.

Линейная проекция поражения во всех случаях рассчитывалась для миделевого сечения, поскольку в данном случае наибольшая ширина корпуса дает и наиболее протяженную проекцию поражения. Она рассчитывается графически, исходя из угла падения снаряда (вычисляется по общеизвестным формулам внешней баллистики, см. табл. 10.7-10.11) того 16" орудия, на противостояние которому проводится расчет данной системы бронирования, через каждые 5 кб дистанции. Выявляется комплекс из 17 прямых (направлений падения снаряда в диапазоне 40-120 кб через каждые 5 кб), перпендикуляр к каждой из которых с проекцией всех групп бронирования на него является общей проекцией поражения по траверзу для данного корабля.

Поскольку для начальных дистанций в рассматриваемом диапазоне (в районе 40–50 кб) имеется еще значительная настильность траектории поражающего снаряда (углы паления 4–5°), общая проекция поражения в этом случае в основном состоит из суммы проекций вертикальных прикрытий (поясов и переборок в комбинации со скосами). При увеличении дистанции свыше 80 кб все большую роль начинает приобретать составляющая групп горизонтальных броневых прикрытий (палуб в комбинации со скосами). На дистанциях 100–120 кб (углы падения снаряда 24–40°) доля группы горизонтальных прикрытий составляет уже 60–70°, значительно увеличивая общую проекцию поражения (в 2,5–3 раза по сравнению с начальными дистанциями).

Участки, оттененные на диаграммах сплошной штриховкой — область полного пробития для данной дистанции соответствующих групп броневых прикрытий. Пунктирная штриховка означает пробитие группы бронирования с меньшей суммарной толщиной для тех направлений, где имеется единый состав элементов бронирования, но различная их толщина (например — для японского «Тоза», с учетом уменьшения толщины главной палубы с 163 до 100 мм и тыльной переборки с 75 до 50 мм на протяжении машинно-котельных отделений корабля).

Приведенные диаграммы демонстрируют протяженность зон устойчивости или полной проницаемости бронирования жизненных частей каждого из проектов. Сопоставление их заштрихованных участков для каждой пары позволяет получить наглядное представление о степени соотношения защитных характеристик каждого из кораблей друг относительно друга, выделить «зоны неуязвимости» в каждой паре. Таким образом, подобная оценка устойчивости бронирования с учетом скоростных характеристик приводит к общему выводу о тактико-техническом уровне проекта завода «Наваль».

Бой с «Мериленд», «Саут Дакота»

1. Броневой пояс (343 КЦ) — переборки (3 х 19 СПС)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: