Сергей Виноградов - Последние исполины Российского Императорского флота

- Название:Последние исполины Российского Императорского флота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Галея Принт

- Год:1999

- Город:СПб

- ISBN:5-8172-0020-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Виноградов - Последние исполины Российского Императорского флота краткое содержание

В монографии дано всестороннее освещение вопроса о подготовке России, начиная с 1913 г., к строительству крупных серий самых мощных в мире сверхдредноутов с 16" артиллерией. На обширном, преимущественно архивном, материале, впервые вводимом в научный оборот, рассматриваются проблемы внешней политики, состояние экономики и финансов, развитие национального типа линкора-дредноута в России накануне первой мировой войны, а также предпосылки перехода к новому поколению 16" линейных судов. Описанию технических аспектов планировавшихся сверхдредноутов предпосланы главы, показывающие процесс разработки концепции, проектирования и проведения опытно-конструкторских работ по образцам их вооружения и защиты.

Заключает работу глава, в которой анализируется уровень инженерного предвидения отечественных военно-морских специалистов в отношении конструкции русского 16" линкора путем детального сопоставления основных ее составляющих с соответствующими элементами проектов линейных судов с 16" артиллерией, разрабатывавшихся в США, Японии и Англии в 1916–1921 гг. Помимо этого, значительный объем реконструкции, математических моделей боевого применения проектов русских сверхдредноутов против их зарубежных современников, а также персоналии основных отечественных специалистов, занятых в работах по 16" линкорам, приводится в четырех разделах приложения.

Последние исполины Российского Императорского флота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Конечно, выполненную по оригинальной артиллерийской схеме «Екатерину II» и трех ее собратьев вряд ли можно было считать полноценными линейными кораблями для боя в открытом море, когда на первое место выходит важность именно бортового залпа. Не обладал этим качеством и проект Л.А.Рассказова, в котором лишь уравнивалась сила огня с носового и кормового направлений. Однако в 1884 г. был спроектирован броненосец, которому суждено было задолго до появления дредноутов предвосхитить линейное расположение всей главной артиллерии как главного условия для массирования огня в эскадренном сражении. В начале 80-х гг. XIX столетия большое распространение в среде морских офицеров получили так называемые военно-морские игры, довольно точно моделирующие различные ситуации применительно к развитию событий в реальном морском бою. Хорошо продуманная система игр включала всевозможные мельчайшие подробности: курс корабля, его скорость, вооружение, вес залпа, темп стрельбы и многое другое, вплоть до времени суток и направления ветра. Местом встреч служил зал заседаний Морского музея при Адмиралтействе, и практически постоянно победу в «сражениях главных сил» одерживал корабль, спроектированный именно исходя из опыта подобных игр. Автор проекта, слушатель Морской академии лейтенант В.А.Степанов, предложил броненосец, у которого в средней части корпуса, внутри овального бруствера на двухорудийных платформах, на снижающихся станках были установлены восемь 12" орудий. В качестве противоминного калибра корабль имел 50 37мм скорострельных орудий Гочкиса, что позволяло ему успешно противостоять атакам миноносцев тогдашнего типа. Главное преимущество линейного корабля подобной системы заключалось в том. что при рациональном расположении главной артиллерии он имел значительную свободу маневра и противопоставлял своим противникам удвоенную силу огня 12"орудий с тех дистанций, на которых огонь их 6" пушек был малодейственным.

С точки зрения сегодняшнего историка военного кораблестроения и флота, недооценка современниками проекта В.А.Степанова — большая потеря. Однако приходится делать поправку на время, в котором творил автор этой оригинальной конструкции и на образ мышления людей, его окружавших. То, что очевидно сегодня, не казалось бесспорным в те времена, когда в 80-е гг. быстро менялся облик военных флотов, а торпеда и скорострельная пушка серьезно подорвали веру в перспективу дорогостоящих бронированных гигантов.

Безусловно, первоначальная конструкция «Андрея» и «Павла», готовность которых по корпусу достигла ко времени окончания войны примерно 50 %, исключала возможность переделок для установки количества 12" орудий большего четырех, предположенного проектом. Более того, идеи "однокалиберного" линкора в 1906 г. не вызывали еще такой единодушной, как два года спустя, поддержки, и немало авторитетов как в России, так и за ее пределами полагало, что существенное увеличение числа орудий калибра 8"-9" позволит резко усилить огневую мощь линкора именно благодаря их более высокой скорострельности по сравнению с 12" орудиями. Как известно, эти тенденции взяли верх поначалу также и в Австрии, Франции и Японии, в результате чего в конце 900-х гг. в каждой из этих стран было построено по одной серии линейных кораблей с усиленным промежуточным калибром. Австрийский флот получил три корабля класса «Радецкий» (14500 т, 20 узлов, 4 12"/45 и 8 240мм/45 орудий), французский — шесть класса «Дантон» (18400 т, 19 узлов, 4 12"/45 и 12 240мм/50 орудий), а японский — слегка отличавшуюся между собой пару «Аки» и «Сатзума» (19300-19500 т, 18–20 узлов, 4 12"/45 и 12 10"/45 орудий). Однако, несмотря на то, что эти корабли мало уступали первым дредноутам по скорости хода, а «дантоны» и «сатзумы» оказались вполне сопоставимы с ними по мощи артиллерии, всем этим сериям суждено было стать последними тяжелыми артиллерийскими кораблями с промежуточным калибром. Наряду со своими зарубежными современниками оба русских «андрея» стали переходным типом от линкора старого типа к дредноуту. В целом, внешний вид этих двух додредноутов, благодаря ажурным «шуховским» мачтам, гладким бортам и безштоковым якорям Холла, втягивающимся в клюзы, приобрел облик, достаточно нетипичный для всех прежних русских линейных кораблей.

Уже в 1906–1907 гг. были составлены первые проекты «однокалиберных» линкоров. Примечательно, что были они не так далеки от осуществления, по крайней мере, ассигнования на два корабля в 1907 г. вполне могли быть получены, имей тогда Морское министерство детальный план развития военно-морских сил. Тогдашняя неопределенность с финансированием похоронила эти проекты, что оказалось, в общем, к лучшему, поскольку спустя год МГШ были положены в основу концепции будущего русского линкора совершенно иные требования.

Условия на проектирование были окончательно сформулированы к концу декабря 1907 г. и включали следующие основные характеристики: 12 12"/52 орудий («…следует остановиться на 12" пушке в 52 калибра или же на еще более сильной пушке»), 14–18 120мм противоминных пушек для возможности отражения атаки дивизиона (9 единиц) миноносцев, сплошное бронирование борта и палуб, турбины в качестве главных двигателей, тонкотрубные котлы, скорость не менее 21 уз [37].

Процесс выработки русским флотом конструкции линейного корабля нового типа прошел несколько этапов. Начальные стадии характеризовались разработкой вариантов артиллерийских схем, призванных, по замыслу созданных специально для решения этого вопроса совещаний («комиссия А.А. Бирилева 1906 г.», «комиссия С.К. Ратника 1907 г.»), обеспечить будущему линкору максимальный и продольный и бортовой огонь. Объединение «Новое судостроение», включавшее в 1905–1909 гг. принадлежавшие Морскому министерству петербургские судостроительные предприятия (кроме Балтийского завода), подготовило в этот период целую серию подобных проектов линкоров-дредноутов. Архаичные и неуклюжие с виду, эти конструкции могли начать воплощаться в жизнь с 1907 г., если бы не последовала двухлетняя отсрочка, вызванная разработкой комплексного плана восстановлении и развития флота. Она была в полной мере использована МГШ для дальнейшего совершенствования конструкции будущего линкора-дредноута, увенчавшись в 1909 г. закладкой четырех кораблей класса «Севастополь».

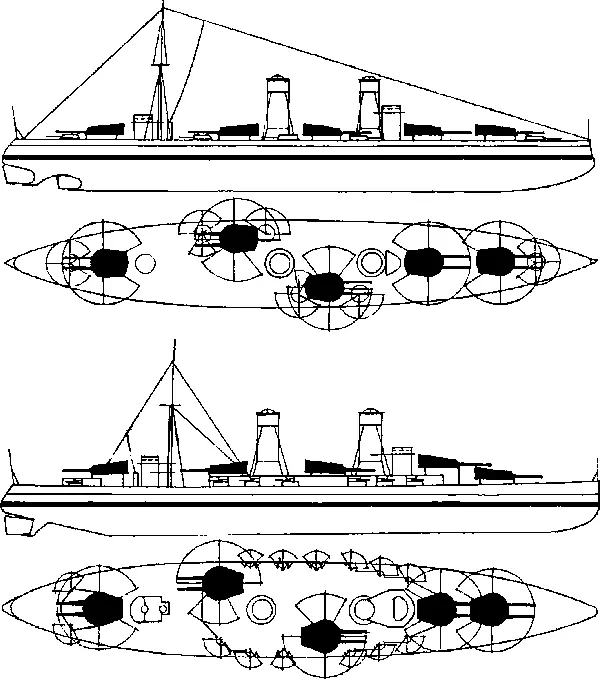

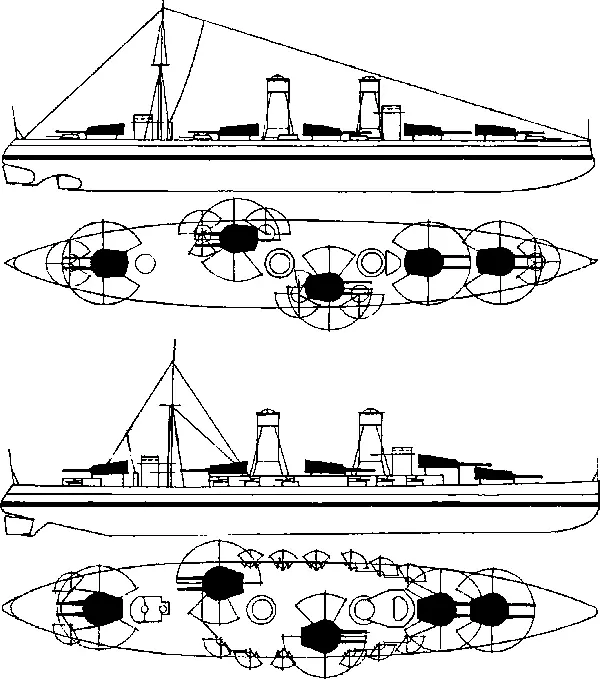

Вверху:

Проект линейного корабля (20000 т, 10 12"/50 и 12 120мм орудий), представленный Балтийским заводом (П.Ф. Бешкурцов) 19 мая 1907 г.,

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: