Сергей Виноградов - Последние исполины Российского Императорского флота

- Название:Последние исполины Российского Императорского флота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Галея Принт

- Год:1999

- Город:СПб

- ISBN:5-8172-0020-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Виноградов - Последние исполины Российского Императорского флота краткое содержание

В монографии дано всестороннее освещение вопроса о подготовке России, начиная с 1913 г., к строительству крупных серий самых мощных в мире сверхдредноутов с 16" артиллерией. На обширном, преимущественно архивном, материале, впервые вводимом в научный оборот, рассматриваются проблемы внешней политики, состояние экономики и финансов, развитие национального типа линкора-дредноута в России накануне первой мировой войны, а также предпосылки перехода к новому поколению 16" линейных судов. Описанию технических аспектов планировавшихся сверхдредноутов предпосланы главы, показывающие процесс разработки концепции, проектирования и проведения опытно-конструкторских работ по образцам их вооружения и защиты.

Заключает работу глава, в которой анализируется уровень инженерного предвидения отечественных военно-морских специалистов в отношении конструкции русского 16" линкора путем детального сопоставления основных ее составляющих с соответствующими элементами проектов линейных судов с 16" артиллерией, разрабатывавшихся в США, Японии и Англии в 1916–1921 гг. Помимо этого, значительный объем реконструкции, математических моделей боевого применения проектов русских сверхдредноутов против их зарубежных современников, а также персоналии основных отечественных специалистов, занятых в работах по 16" линкорам, приводится в четырех разделах приложения.

Последние исполины Российского Императорского флота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вот тот теоретический и практический опыт, который имели за плечами русские моряки и корабельные инженеры, приступая в 1914 г. к проектированию линкоров новых морских программ.

Глава 3

Производственная база «Закона о флоте»

При исследовании истории подготовки России к воссозданию после русско-японской войны мощного линейного флота нельзя не уделить внимания вопросу развития тех производительных сил, которые могли сделать реальным интенсивное строительство крупных современных кораблей. До 1909 г. в России фактически не существовало достаточно мощной и организованной судостроительной промышленности. Отсутствие четких внешнеполитических ориентиров делало невозможным проведение планомерной военно-морской политики и поэтому судостроительные заводы в этот период развивались довольно бессистемно. В итоге продолжительность постройки крупных кораблей на русских верфях была очень велика, а стоимость тонны водоизмещения к 1905 г. была одной из самых высоких в мире.

В 1911–1914 гг. Россия претерпевала глубокие политические и экономические изменения. Промышленный застой сменился периодом усиленного подъема. Процесс экономического развития значительно ускорился, резко возрос приток капитала в русскую индустрию. Россия быстро развивала свою военную промышленность и особенно кораблестроение. Энергично выдвигаемые Морским министерством в соответствии с необходимостью разрешения наиболее важных внешнеполитических проблем огромные программы наращивания русского военного флота существовавшие к 1911 г. судостроительные заводы выполнить не могли. Для создания предусмотренных «Законом о флоте» морских сил требовалось многократное увеличение потенциала русской промышленности, как собственно судостроения, так и смежных отраслей производства — энергетики, металлургии, машиностроения, приборостроения, электротехники и др.

Вопрос расширения судостроительной базы совпал по времени с задачей ее значительного качественного совершенствования. Установившийся повсеместно новый тип линкора-дредноута, превосходящего в 2–3 раза водоизмещением прежние главные корабли флота, поставил практику судостроения перед массой вопросов. Сюда входило усовершенствование и расширение существующих производств, создание новых (судовое турбо- и дизелестроение), увеличение размеров и технологической оснащенности эллингов, устройство различных вспомогательных производств и мощных электростанций, питающих цеха, стапеля и мастерские. Задачи эти диктовались не только увеличением размеров кораблей, но и настоятельной необходимостью сократить срок постройки судов до возможного минимума. В целом переход к строительству дредноутов повышал интенсивность заводского судостроения по меньшей мере в два раза.

В настоящей работе мы коснемся вопроса развития русских судостроительных предприятий и верфей лишь в той мере, в которой это необходимо для описания того, что было сделано для обеспечения постройки предполагавшихся по «Закону о флоте» линейных судов после 1913 г., когда дело строительства флота было поставлено на долговременную планомерную основу.

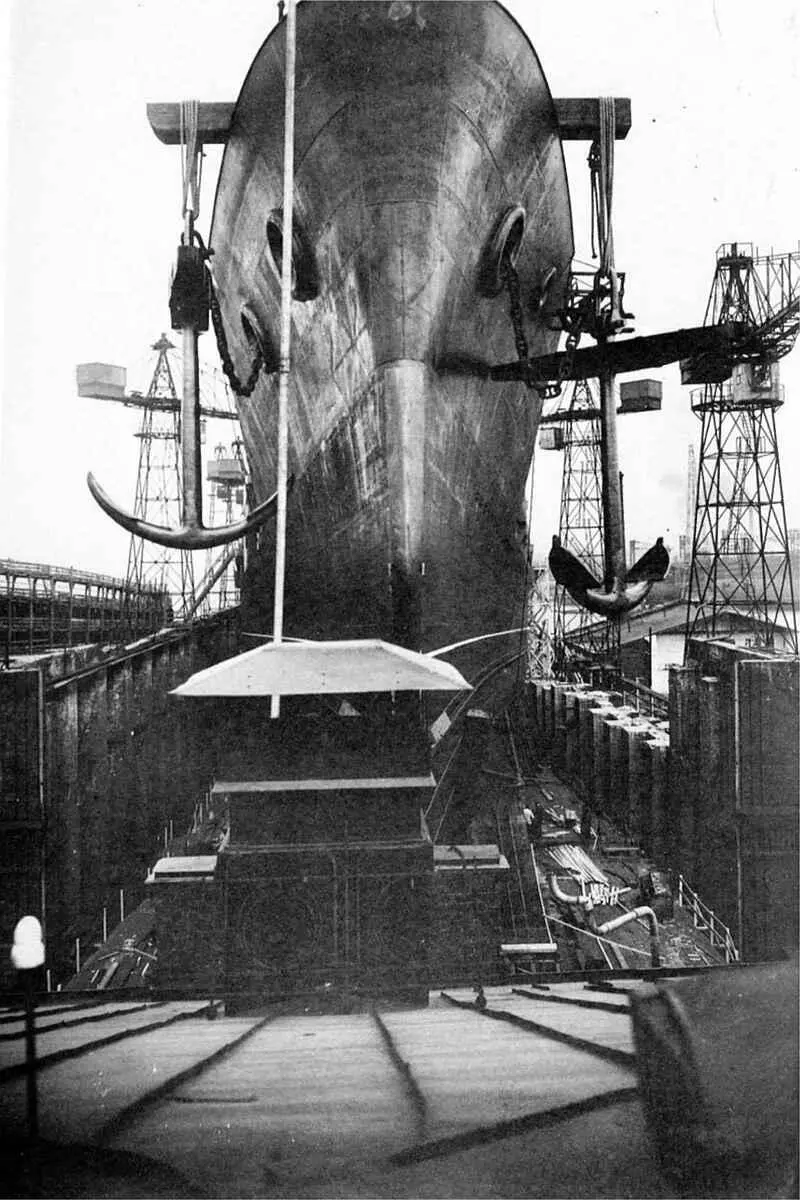

Линейный крейсер «Бородино» на стапеле Адмиралтейского судостроительного завода перед спуском на воду, июль 1915 г. Огромные адмиралтейские якоря, подвешенные на деревянных кат-балках по обе стороны от форштевни, предназначались для сдерживания бега огромного корпуса после схода его со стапельных дорожек и закрепления на фарватере Невы, пока буксиры не подвели его к достроечной стенке.

Из собрания автора.

Балтика: судостроительные и механические заводы

Исторически сложилось так, что Россия принуждена была иметь военный флот в двух самостоятельных регионах — Балтийском и Черноморском. Причем выход в открытый океан был возможен только с Балтики, поскольку проход в Средиземное море через проливы для военных кораблей Черного моря был закрыт. Б силу этого условия военное кораблестроение России развивалось во второй половине прошлого века преимущественно на Балтийском море, где крупнейшим центром этой отрасли был Петербург. Здесь располагались крупные казенные и частные верфи, механические, артиллерийские и башенные заводы, броневое производство, проводились большие исследовательские, опытные и проектные работы. Кроме этого, в Петербурге находились Морское министерство, Главный и Генеральный морские штабы и различные государственные законодательные органы. Это было место, где появлялись и обретали силу важнейшие решения по русскому военно- морскому строительству. Несмотря на то, что в период перед первой мировой войной на Балтике было основано несколько новых крупных судостроительных предприятий («Русско-Балтийское Общество», «Беккер и К°», «Ноблесснер» в Ревеле, Мюльграбенская верфь в Риге), Петербург продолжал оставаться крупнейшим центром русского судостроения на Балтийском море и единственным, где могли строиться современные линейные суда. К 1906 г. в Петербурге существовало около полутора десятков как казенных, так и частных верфей, занимавшихся постройкой военных судов, однако строительство линейных кораблей и броненосных крейсеров могли осуществлять лишь два крупнейших предприятия — казенные Адмиралтейский и Балтийский заводы. Это были старейшие русские судостроительные заводы, начало которым было положено еще в петровские времена.

Адмиралтейский судостроительный завод был формально организован в 1908 г. в ходе реформы административно-хозяйственного управления старейших петербургских верфей Галерного острова и Нового адмиралтейства, когда эти два соседних судостроительных завода были выделены из состава Петербургского военного порта и слиты под единым руководством. Крупное судостроительное производство, ввиду большей технической подготовленности, было решено вести на бывших верфях Галерного острова. К 1909 г., когда завод получил наряд на постройку двух линкоров-дредноутов, он располагал двумя каменными эллингами, первый из которых был возведен в 1892 г., а второй — в 1906 г. Размеры этих эллингов составляли — длина соответственно 112 и 146 м, ширина в чистоте — 28,2 и 29,9 м. Несмотря на стесненность, в них в 1909–1911 гг. была осуществлена постройка корпусов линкоров «Гангут» и «Полтава».

В 1908 г. по принятии решения о постройке на Адмиралтейском заводе двух линкоров нового типа был составлен проект реорганизации завода, согласно которому намечался широкий ряд мер по переоборудованию технически отсталого предприятия в современное судостроительное производство. Предусматривалось строительство закрытого бассейна для достройки самых крупных линейных кораблей. Для устройства бассейна было решено углубить и расширить правый рукав Фонтанки, впадающий в Неву. По своим размерам бассейн вмещал одновременно два самых крупных корабля. Набережную достроечного бассейна оснастили 30-тонным краном с вылетом стрелы 5,5 м для погрузки оборудования и установки броневых плит. Кроме того, по этому проекту сооружались новые судостроительная, литейная, стапельная, медно-котельная мастерские и электростанция.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: