Сергей Виноградов - Последние исполины Российского Императорского флота

- Название:Последние исполины Российского Императорского флота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Галея Принт

- Год:1999

- Город:СПб

- ISBN:5-8172-0020-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Виноградов - Последние исполины Российского Императорского флота краткое содержание

В монографии дано всестороннее освещение вопроса о подготовке России, начиная с 1913 г., к строительству крупных серий самых мощных в мире сверхдредноутов с 16" артиллерией. На обширном, преимущественно архивном, материале, впервые вводимом в научный оборот, рассматриваются проблемы внешней политики, состояние экономики и финансов, развитие национального типа линкора-дредноута в России накануне первой мировой войны, а также предпосылки перехода к новому поколению 16" линейных судов. Описанию технических аспектов планировавшихся сверхдредноутов предпосланы главы, показывающие процесс разработки концепции, проектирования и проведения опытно-конструкторских работ по образцам их вооружения и защиты.

Заключает работу глава, в которой анализируется уровень инженерного предвидения отечественных военно-морских специалистов в отношении конструкции русского 16" линкора путем детального сопоставления основных ее составляющих с соответствующими элементами проектов линейных судов с 16" артиллерией, разрабатывавшихся в США, Японии и Англии в 1916–1921 гг. Помимо этого, значительный объем реконструкции, математических моделей боевого применения проектов русских сверхдредноутов против их зарубежных современников, а также персоналии основных отечественных специалистов, занятых в работах по 16" линкорам, приводится в четырех разделах приложения.

Последние исполины Российского Императорского флота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К январю 1914 г. относится начало проектирования последнего линкора первой дивизии черноморских дредноутов. Решение о его постройке было вызвано отчаянными попытками Турции перекупить в США и Англии строившиеся для Аргентины и Бразилии линкоры, причем, как известно, туркам удалось вначале преуспеть в отношении строившегося на верфи компании «Армстронг» для бразильского флота «Рио-де-Жанейро». Поскольку четвертому линкору-дредноуту Черноморского флота предстояло действовать в одном соединении с тремя уже находившимися на стапелях кораблями, состав его артиллерийского вооружения не должен был резко отличаться от артиллерии уже заложенных кораблей дивизии. Вопрос о возможном оснащении этого линкора 8 или 12 14" орудиями был решительно отклонен царем еще до начала проектных работ, и никаких проектных проработок под подобные схемы не делалось. Расчет нового линкора велся на противодействие турецкому «Решадие», поэтому было полностью повторено вооружение «Императрицы Марии» и переработка коснулась только броневой защиты [45].

Водоизмещение нового линкора было рассчитано в 27830 т. Подобный резкий скачок по сравнению с «Императрицей Марией» имел целью существенно улучшить броневую защиту, гарантировав новому проекту устойчивость против снарядов, 1 13,5" орудий его полностью обозначившегося турецкого противника {17} . Главным новшеством было увеличение толщины нижней броневой палубы до 63 мм, а броневой продольной переборки до 75 мм. Кроме того, эту переборку впервые было решено бронировать плитами из крупповской цементированной стали. Для 270 мм цементированных плит главного пояса предусматривалось усовершенствованное крепление их к рубашке. Плиты главного пояса решено было связать между собой шпонкой типа «ласточкин хвост», что должно было значительно повысить их устойчивость при попаданиях снарядов, поэтому обычное закругление поясных плит по форме кормовых шпангоутов отсутствовало. Толщина всех остальных броневых прикрытий (траверзов, башен, рубок и пр.) также была существенно увеличена. Общий вес броневой защиты вырос у «Императора Николая I» по сравнению с «Императрицей Марией» с 6878 до 9454 т.

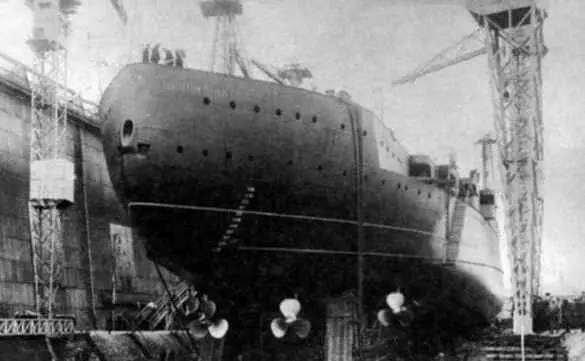

Вверху:

Линейный корабль «Император Николай I» перед спуском на воду, 5 октября 1916 г. Прямая форма поперечных сечений корпуса (шпангоутов) в районе ватерлинии как в средней части, так и в корме, наглядно иллюстрирует проектное решение скрепить плиты главного броневого пояса вертикальной шпонкой по их стыкам.

Из собрания автора.

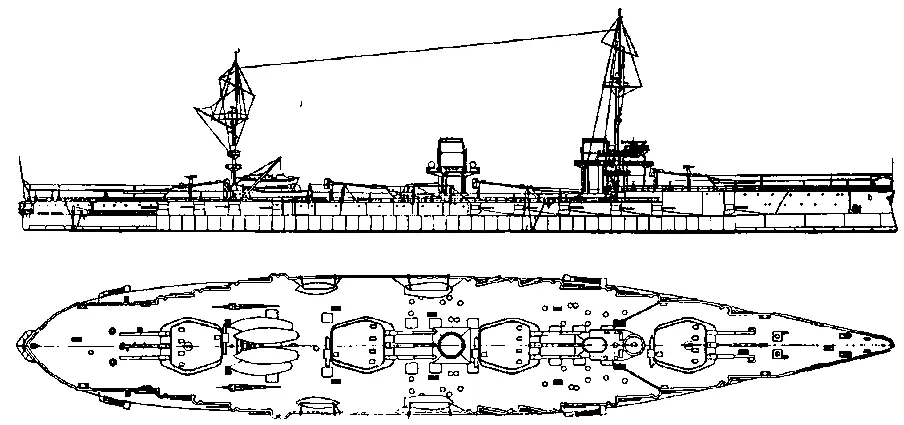

Проект «Императора Николая I» воплощал лучшие качества русского 12" дредноута — одинаково хорошо бронированный для боя на любых курсовых углах, несущий 12 мощных орудий, этот корабль, по замыслу его создателей, должен был выдержать бой со сверхдредноутом. Новые 100мм/37 зенитные пушки предусматривались в качестве его зенитного вооружения. Как флагман первой дивизии черноморских линкоров-дредноутов, корабль планировалось оборудовать обширными помещениями для штаба с адмиральским балконом в корме.

Проект по состоянию на октябрь 1915 г. с добавлением полубака, на который приподнималась носовая 12"/52башня.

Интересной особенностью проекта являлось также то, что значительному усовершенствованию подверглись обводы корпуса. Из-за увеличения размеров и водоизмещения "IV линейного корабля" полная мощность, требовавшаяся для развития им скорости полного хода в 21 узел, первоначально была оценена в 22 тыс.л.с. Однако благодаря скрупулезному исследованию наивыгоднейшей формы обводов нового линкора, для чего в Опытовом бассейне было испытано несколько его моделей, принятые ранее обводы корпуса оказались значительно улучшены, и удалось найти форму подводной части, при которой сохранялась скорость в 21 узел, а мощность механизмов снижалась почти на 2 тыс. л.с. В итоге двигательная установка полностью повторяла примененную на «Императрице Марии». Как и в проекте «Измаила», предполагалось ограничиться единственной носовой боевой рубкой, а легкая мачта в корме планировалась лишь как опора для прожекторов и дополнительная стойка для растяжки радиоантенны.

Итак, переходу русского флота к проектированию нового поколения линкоров, особенностью которых должны были стать 16" орудия, предшествовало создание четырех итоговых проектов дредноутов, и начало строительства по ним двенадцати кораблей с 12" и 14" артиллерией. Конструкция всех этих линейных судов имела одни и те же принципиальные особенности, которые (укажем, забегая вперед) предполагалось перенести и в первые проработки 16" линкоров. Эволюция русского линкора нового типа в 1908–1914 гг. избегла резких скачков в его конструкции, сопутствующих установлению типа дредноута в большинстве других морских держав, и приняло стабильную форму постепенного развития удачных черт более ранних проектов и перенесения их в более поздние.

Тип русского дредноута характеризуют несколько основных черт. Наиболее принципиальны особенности его артиллерийского вооружения. Расположение главной артиллерии, с самой первой серии дредноутов принятое по диаметральной плоскости, с наиболее полной возможностью действия всех орудий на любой борт, предотвратило появление в русском флоте быстро девальвировавшихся в ходе «дредноутской лихорадки» линкоров более ранних концепций с частично бортовым расположением башен. Равномерное размещение башен по длине корабля обеспечило наиболее широкие сектора обстрела на каждый борт, что сочеталось с максимальной безопасностью погребов каждой башни, значительно удаленных друг от друга. Создание удачной трехорудийной установки стало значительным достижением русских конструкторов. Длина орудий в 52 калибра, что стало наибольшим показателем среди аналогичных орудий в мире, была определена из условия максимального использования работы газов для разгона снарядов в канале ствола при сохранении достаточной продольной прочности последнего. Характеристики 12" орудия, первоначально рассчитанного под облегченный 332 кг снаряд "образца 1907 г.", могли быть сильно снижены после перехода в 1911 г. к новому утяжеленному 471 кг снаряду "образца 1911 г." Однако весовые, габаритные и баллистические качества последнего в результате интенсивных серий испытаний были удачно совмещены с уже разработанным орудием, и к началу войны русский флот имел в лице 12"/52 артиллерийской системы первоклассное оружие {18} . Что же касается 14"/52 орудия, предназначенного для вооружения «Измайлов», то опытный его образец к началу 1914 г. еще не был испытан. Б части противоминной артиллерии 120мм калибр «Севастополя» не повторялся больше ни на одной серии дредноутов, и начиная с «Императрицы Марии» все проекты получают весьма удачную 130мм/55 пушку, на 40 % более мощную, чем предшествующая модель. Относительной неудачей компоновки противоминной артиллерии (впрочем, свойственной подавляющему большинству тогдашних дредноутов) было расположение ее на уровне средней палубы. Однако эта особенность вытекала из приоритета расположения главных орудий. В качестве зенитной артиллерии на «севастополях» и черноморских дредноутах применялось по четыре 63мм или 75мм орудия, а на «измаилах» и «Императоре Николае II» планировался переход к 100мм/37 орудию, разработка которого велась в годы первой мировой войны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: