Сергей Виноградов - Последние исполины Российского Императорского флота

- Название:Последние исполины Российского Императорского флота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Галея Принт

- Год:1999

- Город:СПб

- ISBN:5-8172-0020-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Виноградов - Последние исполины Российского Императорского флота краткое содержание

В монографии дано всестороннее освещение вопроса о подготовке России, начиная с 1913 г., к строительству крупных серий самых мощных в мире сверхдредноутов с 16" артиллерией. На обширном, преимущественно архивном, материале, впервые вводимом в научный оборот, рассматриваются проблемы внешней политики, состояние экономики и финансов, развитие национального типа линкора-дредноута в России накануне первой мировой войны, а также предпосылки перехода к новому поколению 16" линейных судов. Описанию технических аспектов планировавшихся сверхдредноутов предпосланы главы, показывающие процесс разработки концепции, проектирования и проведения опытно-конструкторских работ по образцам их вооружения и защиты.

Заключает работу глава, в которой анализируется уровень инженерного предвидения отечественных военно-морских специалистов в отношении конструкции русского 16" линкора путем детального сопоставления основных ее составляющих с соответствующими элементами проектов линейных судов с 16" артиллерией, разрабатывавшихся в США, Японии и Англии в 1916–1921 гг. Помимо этого, значительный объем реконструкции, математических моделей боевого применения проектов русских сверхдредноутов против их зарубежных современников, а также персоналии основных отечественных специалистов, занятых в работах по 16" линкорам, приводится в четырех разделах приложения.

Последние исполины Российского Императорского флота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В начале 1911 г. была заложена новая башенная мастерская, которая полностью была готова к осени следующего, 1912 г. В центральном пролете мастерской, обслуживаемом двумя 80-т и двумя 10-т кранами, могли собираться одновременно до шести башен. Для проверки башен, собранных с нижней трубой, имелся цилиндрический бетонный кессон глубиной 10,7 м и внутренним диаметром 10,7 м. Мастерская была рассчитана на ежегодный выпуск четырех башен для орудий самых крупных калибров. Поскольку на изготовление каждой башни уходило от двух до трех лет, в работе могли находиться от восьми до двенадцати башен одновременно.

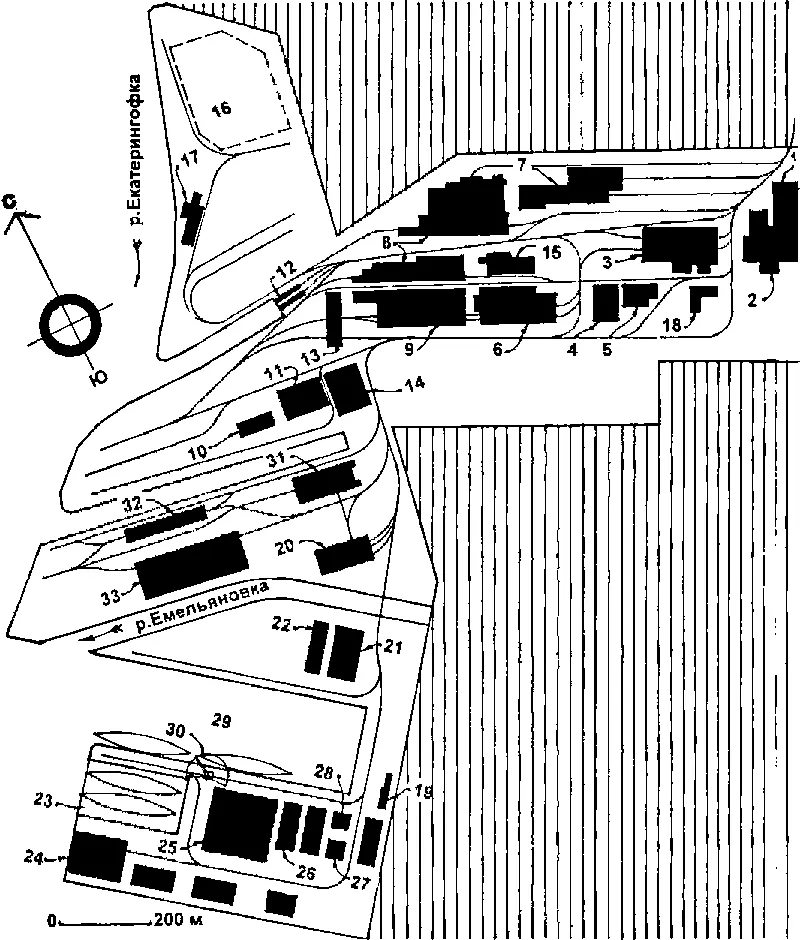

Путиловский завод

1. Мартеновский цех

2. Сталепрокатный цех

3. Железопрокатный цех

4. Котельный цех

5. Мостовой цех

6. Кузнечный цех

7. Производство полевых орудий

8. Производство паровозов

9. Производство вагонов

10. Лесопильный цех

11. Деревообрабатывающий цех

12. Прежние стапеля

13. Механический цех

14. Цех колесных пар

15. Чугунолитейный цех

16. Угольный склад

17. Электростанция

18. Администрация и техбюро Путиловская верфь

19. Администрация и техбюро

20. Турбинный цех

2 1. Котельный цех

22. Кузнечный цех

23. Эллинг для тяжелых кораблей

24. Эллинг для эсминцев

25. Склад стали и плаз

26. Судостроительный цех

27. Медницкая

28. Электроцех

29. Достроечный бассейн

30. Набережный кран в 200 т

Отдел морской артиллерии

3 1. Башенный цех

32. Закалочный цех

33. Орудийный цех

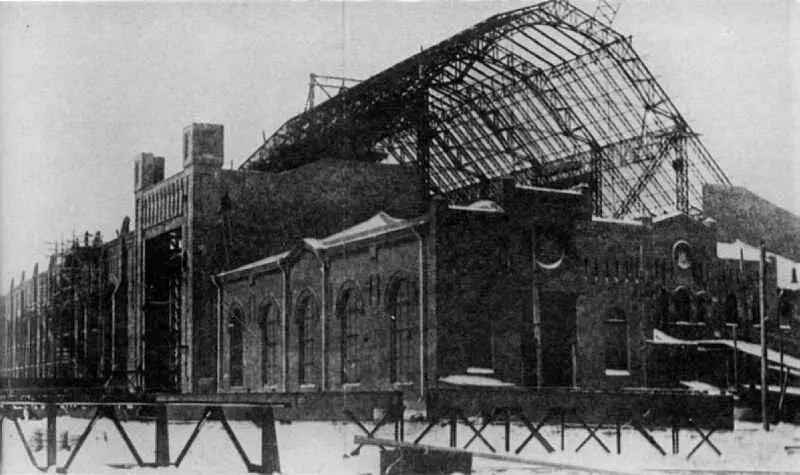

Вверху: Постройка башенной мастерской Путиловского завода, по состоянию строительства на январь 1912 г. Внушительные размеры здания наглядно демонстрируют серьезность намерений руководства Общества Путиловских заводов в отношении широкого производства установок тяжелых орудий для будущих серий дредноутов.

Из собрания автора.

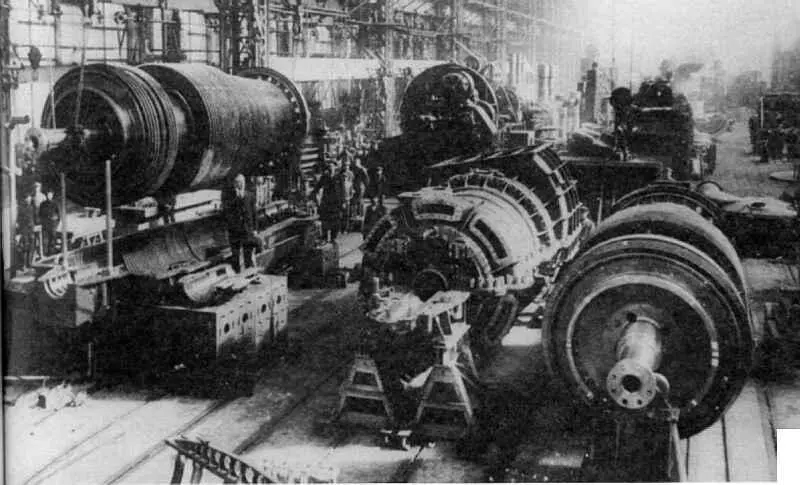

Внизу: Сборка турбин для крейсеров «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Спири-дов» в турбинном цехе Путиловской верфи, 1915 г. В центре, на заднем плане, виден огромный станок для обработки поковок роторов турбин. РГАКФФД, СПб # 1А/1874.

Однако и постройкой башен не исчерпывалась подготовка Путиловского завода к строительству линкоров. Детально проработав возможность создания крупнокалиберных морских орудий, на заводе решили создать отдел и для их изготовления. Были изучены все обстоятельства этого дела и проработаны все детали как металлургического, так и механического производства. Мастерская для изготовления орудий тяжелых калибров была спроектирована совместно с имеющей большой опыт в этом деле фирмой «Шнейдер». Мощность ее была рассчитана на выпуск 24 12", 18 14" или 12 16" орудий ежегодно. Компания "Шнейдер" обязалась установить все оборудование и пустить орудийный завод в ход, и согласно условиям контракта, несла денежную ответственность за успех дела. К постройке орудийного завода планировалось приступить тотчас же после получения от Морского министерства первого заказа, причем дело ставилось по-крупному: речь могла идти не менее чем о ста орудиях 12" или 14" калибра [67].

Таким образом, осуществлявшееся Путиловским заводом расширение производства для нужд военного судостроения позволяло ему строить самые крупные корабли не только с полным машинным оборудованием, но и полным артиллерийским и торпедным вооружением. Как видно, Общество Путиловских заводов намечало далеко идущие планы в своем стремлении занять главенствующее положение среди судостроительных заводов Петербурга, и успешно конкурировать с уже действующими верфями.

В начале 1910-х гг. крупным центром русского судостроения на Балтике становился Ревель (Таллин). В 1913 г., в результате слияния двух компаний («Нобель» и «Лесснер»), в Ревеле было организовано акционерное общество «Ноблесснер», специализировавшееся на постройке подводных лодок. Более крупное «Акционерное общество механических и судостроительных заводов Беккер и К°» организовало на базе своего действующего в Ревеле предприятия крупный судостроительный завод. Здесь на строительстве 8 эсминцев по «Программе усиленного судостроения» было занято более 3000 рабочих.

Но основным из трех ревельских судостроительных заводов являлось «Русско-Балтийское судостроительное и механическое общество». В 1910 г. в Ревеле на основе существовавшего металлообрабатывающего завода было образовано «Русское общество для изготовления снарядов и боеприпасов». В том же году это общество приобрело у города за 100 тыс. руб. участок земли, где сразу же началось строительство судостроительного и механического завода. В середине 1912 г., с принятием «Программы усиленного судостроения», новое производство было выделено из состава существовавшего предприятия, и на его основе создано «Русско-Балтийское судостроительное и механическое общество».

Морское министерство поддержало планы создания нового судостроительного предприятия. Эта заинтересованность основывалась на выдвигаемых флотом широкомасштабных морских программах, для успеха которых требовалось создание мощной и современной судостроительной промышленности. Товарищ морского министра по этому поводу отмечал, что Морское министерство «имея в виду предстоящее усиленное военное судостроение, находит крайне необходимым всеми мерами способствовать развитию в России частного судостроения, т. к. в возможно более широкой конкуренции отечественных судостроительных заводов видит одно из средств понизить стоимость кораблей и достигнуть уменьшения сроков их изготовления» [68].

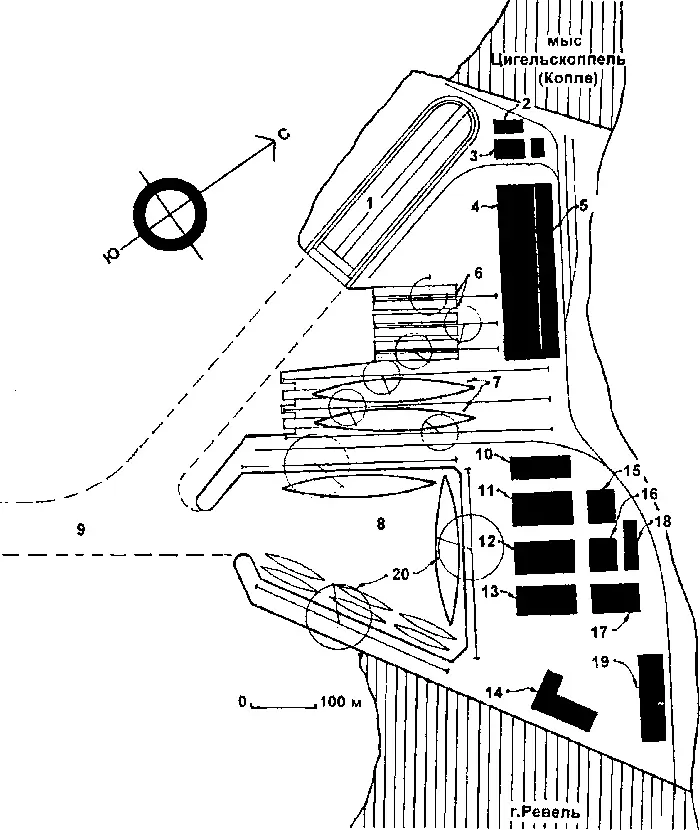

Первоначальные планы правления нового предприятия относительно состава производства включали два стапеля для линкоров водоизмещением до 30 тыс. т. и четыре стапеля для эсминцев. Предполагалось создать цех для комплектования строящихся кораблей механизмами. Согласно расчетам, в течение четырех лет новое предприятие могло построить два линкора (или вместо них четыре крейсера по 8000 т. каждый) и 12 эсминцев. Проектируемый завод находился в 5 км от Ревеля, на далеко выдающемся в Финский залив мысе Цигельскоппель (Копле).

Ревельский завод Русско-Балтийского судостроительного и механического общества.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: