Сергей Виноградов - Последние исполины Российского Императорского флота

- Название:Последние исполины Российского Императорского флота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Галея Принт

- Год:1999

- Город:СПб

- ISBN:5-8172-0020-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Виноградов - Последние исполины Российского Императорского флота краткое содержание

В монографии дано всестороннее освещение вопроса о подготовке России, начиная с 1913 г., к строительству крупных серий самых мощных в мире сверхдредноутов с 16" артиллерией. На обширном, преимущественно архивном, материале, впервые вводимом в научный оборот, рассматриваются проблемы внешней политики, состояние экономики и финансов, развитие национального типа линкора-дредноута в России накануне первой мировой войны, а также предпосылки перехода к новому поколению 16" линейных судов. Описанию технических аспектов планировавшихся сверхдредноутов предпосланы главы, показывающие процесс разработки концепции, проектирования и проведения опытно-конструкторских работ по образцам их вооружения и защиты.

Заключает работу глава, в которой анализируется уровень инженерного предвидения отечественных военно-морских специалистов в отношении конструкции русского 16" линкора путем детального сопоставления основных ее составляющих с соответствующими элементами проектов линейных судов с 16" артиллерией, разрабатывавшихся в США, Японии и Англии в 1916–1921 гг. Помимо этого, значительный объем реконструкции, математических моделей боевого применения проектов русских сверхдредноутов против их зарубежных современников, а также персоналии основных отечественных специалистов, занятых в работах по 16" линкорам, приводится в четырех разделах приложения.

Последние исполины Российского Императорского флота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Расположенный вдоль восточной стороны крытого эллинга стапель был полностью реконструирован. Стапельная плита удлинилась до 166 м. Вместо одного консольного крана, установленного на крыше эллинга, с каждого борта смонтировали по пять стоячих неполноповоротных кранов типа «деррик» грузоподъемностью по 3 т. В 1912 г. были построены новый, больший по размерам, достроечный бассейн, набережная стенка и пирс. Установка тяжеловесных грузов на суда, достраивающиеся в большом бассейне, производилась с помощью парового плавучего несамоходного крана грузоподъемностью 150 т. Кран, изготовленный в Дуйсбурге (Германия), в разобранном виде доставили на завод, где под руководством специалистов фирмы его собрали.

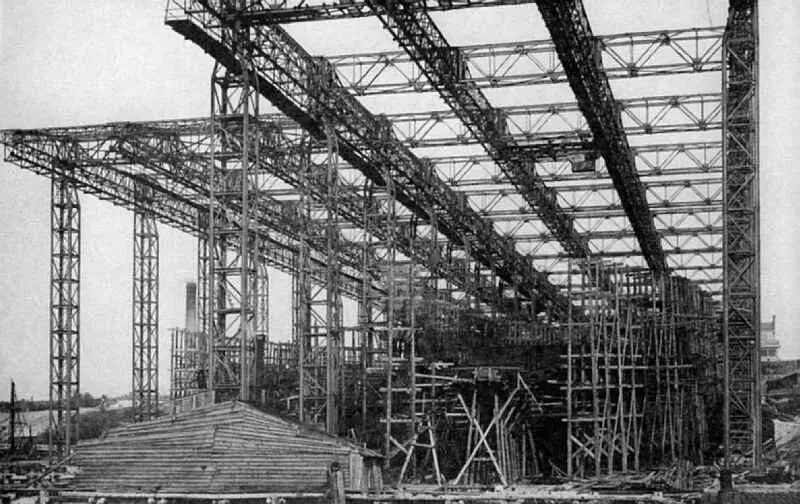

Постройка линейных кораблей на верфи Русского Судостроительного Общества («Руссуд») в Николаеве.

Вверху: Вид на стапеля со стороны р. Ингул, 6 мая 1913 г. Корпуса дредноутов собраны до половины (на переднем плане — «Императрица Мария», за ней левее — стапель с «Императором Александром III»).

Из собрания автора.

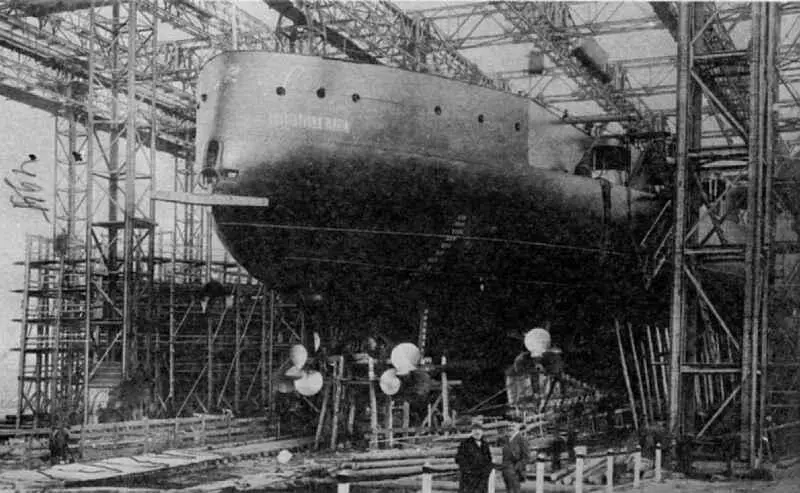

Внизу: Кормовая оконечность «Императрицы Марии» перед спуском линкора на воду, 19 октября 1913 г. Рабочие заканчивают демонтаж деревянных подпор кормы, на переднем плане слева — насалка спусковых дорожек.

ЦВММ. # 026466/5

Дредноут «Императрица Екатерина Великая» у достроечной стенки завода «Наваль», октябрь 1915 г. На корабле проводится заключительный комплекс работ перед переводом его в Севастополь — регулировка башен главного калибра, вспомогательных устройств (противоминных сетей, швартовных и якорных шпилей, и пр.), окраска корпуса и надстроек.

Из собрания автора

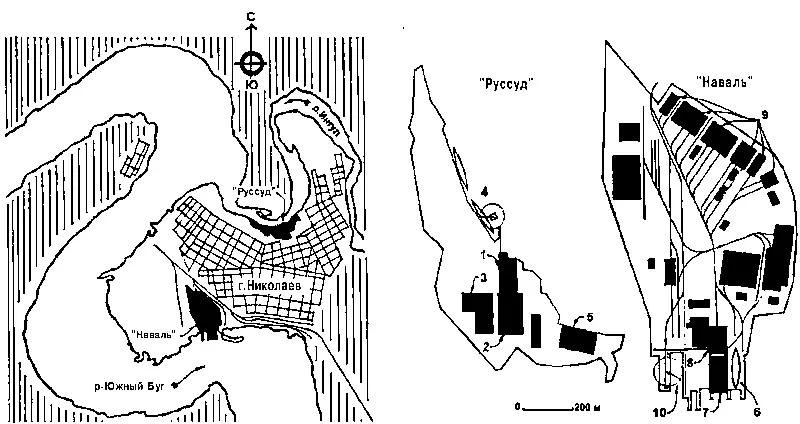

Схема Николаева с судостроительными заводами «Наваль» и «Руссуд», 1914 г.

Завод «Руссуд»:

1. Двойной эллинг для крупных кораблей

2. Судостроительные мастерские

3. Склады стали и полуфабрикатов

4. Достроечный бассейн

5. Стапеля для подводных лодок

Завод «Наваль»:

6. Стапель для линкора

7. Эллинг для эсминцев

8. Судостроительные мастерские

9. Машиностроительные цеха

10. Достроечный бассейн

Предполагаемое строительство линкоров вызвало необходимость создания новых производств. Бетонированная яма, в которой собирались первые башенные установки для броненосцев, строившихся в Николаеве, имела размеры 10x7 м и уже не удовлетворяла технологии и характеристикам башенных артиллерийских установок дредноутов. Новый башенный цех, сданный в эксплуатацию в 1912 г., примыкал, как и ранее мостостроительный, непосредственно к котельному цеху. В 1912–1915 гг. в нем были построены восемь трехорудийных башен для линкоров «Императрица Мария» и «Императрица Екатерина Великая», и начаты изготовлением 12" трехорудийные башни "Императора Николая I" и 14" башни линейного крейсера «Кинбурн».

Для сборки турбин, поступавших на завод в демонтированном виде с британского предприятия фирмы «Джон Браун», в 1911 г. был построен пролет, примыкавший к северной стороне здания главного механосборочного цеха. Здесь собирались турбины, изготавливаемые заводом для своих кораблей, а также строившихся на соседнем заводе «Руссуд». В 1916 г. было построено и сдано в эксплуатацию второе здание. Существенные реконструктивные мероприятия с одновременным приростом механических мощностей были, в основном, закончены, как и намечалось, в 1916 г. В планы дальнейшего развития «Наваля» входила постройка нового ковочного цеха для ковки многотонных отливок крупногабаритных роторов турбин для дредноутов, что должно было исключить зависимость поставки этих важнейших узлов строившихся на Юге России линейных кораблей из-за рубежа. Строительство ковочного цеха, начатое в 1915 г., к осени 1917 г. не было завершено.

Еще один крупный объект строительства того периода — сталелитейный цех с тремя мартеновскими печами на 7, 20 и 40 т. Строительство цеха развернувшееся весной 1914 г., в 1915 г. завершилось постройкой основного здания, а в августе следующего года были закончены печи. Так заново переоборудованный судостроительный завод «Наваль» стал мощным и современным предприятием, на котором можно было строить не только огромные корпуса линейных кораблей, но и изготавливать для них главные и вспомогательные механизмы, а также орудийные башни [72].

Идея постройки второго черноморского завода, которому по плечу было бы создание линкоров, восходит к 1910 г., когда накануне принятия программы постройки первых черноморских дредноутов было произведено обследование производственных возможностей казенных верфей юга России. В результате выяснилось, что ни Николаевское, ни Севастопольское адмиралтейство не подготовлены к строительству современных линейных кораблей. МТК подготовил доклад товарищу морского министра, в котором говорилось, что требование МГШ «построить черноморские линкоры в 42 месяца» ни при каких условиях не может быть выполнено казенными заводами. В качестве единственного выхода из создавшегося положения МТК предлагал сдать в аренду Николаевское адмиралтейство, «поручив это дело частной русской фирме, достаточно гарантирующей успех, вменив этой фирме в обязанность оборудование верфи на отведенном ей в николаевском порту месте со всеми новейшими требованиями техники». Наибольшую выгоду для казны, равно как и наивысшую гарантию скорости и качества постройки, по мнению И.К.Григоровича, представляло предложение «Русского судостроительного общества». По представлению Морского министерства Совет министров в интересах государства решил сдать в аренду «Руссуду» Николаевское адмиралтейство.

Получив в бесплатную аренду на 25 лет Николаевское адмиралтейство и крупный аванс от Морского министерства, администрация «Руссуда» срочно приступила к реконструкции верфи. В кратчайший срок, всего через полгода после принятия программы строительства линкоров, было создано современное предприятие для постройки кораблей большого водоизмещения. На левом берегу Ингула, где раньше теснились старые деревянные эллинги, был возведен огромный эллинг на металлических опорах, перекрывавший два смежных стапеля для постройки линейных кораблей. Стапели были оборудованы мостовыми кранами. К эллингу примыкал железобетонный судостроительный цех.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: