Сергей Виноградов - Последние исполины Российского Императорского флота

- Название:Последние исполины Российского Императорского флота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Галея Принт

- Год:1999

- Город:СПб

- ISBN:5-8172-0020-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Виноградов - Последние исполины Российского Императорского флота краткое содержание

В монографии дано всестороннее освещение вопроса о подготовке России, начиная с 1913 г., к строительству крупных серий самых мощных в мире сверхдредноутов с 16" артиллерией. На обширном, преимущественно архивном, материале, впервые вводимом в научный оборот, рассматриваются проблемы внешней политики, состояние экономики и финансов, развитие национального типа линкора-дредноута в России накануне первой мировой войны, а также предпосылки перехода к новому поколению 16" линейных судов. Описанию технических аспектов планировавшихся сверхдредноутов предпосланы главы, показывающие процесс разработки концепции, проектирования и проведения опытно-конструкторских работ по образцам их вооружения и защиты.

Заключает работу глава, в которой анализируется уровень инженерного предвидения отечественных военно-морских специалистов в отношении конструкции русского 16" линкора путем детального сопоставления основных ее составляющих с соответствующими элементами проектов линейных судов с 16" артиллерией, разрабатывавшихся в США, Японии и Англии в 1916–1921 гг. Помимо этого, значительный объем реконструкции, математических моделей боевого применения проектов русских сверхдредноутов против их зарубежных современников, а также персоналии основных отечественных специалистов, занятых в работах по 16" линкорам, приводится в четырех разделах приложения.

Последние исполины Российского Императорского флота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

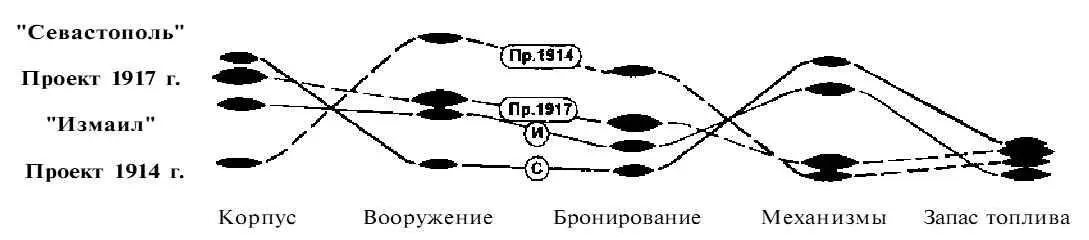

4 (Двигательная установка).Уменьшение значений этого показателя в 19081914 гг. было вызвано быстрым совершенствованием машинно-котельных установок и обводов корпуса (рост соотношения «длина/ширина» с 6,9 у «Севастополя» до 8,0 в проекте 1917 г.). Стабилизация доли веса механизмов в 1914–1916 гг. подчеркивает неизменность курса на создание быстроходных линейных кораблей.

5 (Запас топлива).Наименее подверженная перепадам за весь десятилетний период развития дредноута в России, эта характеристика вполне подтверждает стремление русских морских специалистов создавать линейные корабли, подобно их германским коллегам, для действий в малоудаленных морских районах.

Динамика изменения основных составляющих нагрузки проекто в русских дредноутов, в относительном исчислении (по табл. 10.1)

Вашингтонская подножка

Хотя среди морских держав Россия была первой страной, подготовившей программу строительства 16" линкоров, осуществление которой предполагалось начать уже с января 1915 г., начало войны летом 1914 г. спутало все планы русского Морского министерства. Программа в законодательные учреждения внесена так и не была, и продвижение ее было отложено на неопределенное время до окончания войны. Однако развитие типа линейных кораблей во время войны полностью не прекратилось. Продолжались теоретические разработки различных конструкций и узлов, экспериментальные исследования образцов артиллерии, систем контроля огня, механизмов и опытных участков защиты. Воюющим державам удалось достроить большинство начатых перед войной тяжелых кораблей, в Англии и Германии даже были выданы заказы еще на ряд линейных крейсеров. Однако в целом линейное судостроение в скованных войной европейских государствах впало в стагнацию и осуществлялось в ничтожном масштабе. В этой ситуации крупную фору получили военно-морские силы незанятых войной Соединенных Штатов и Японии, которые, не отвлекая сил для «чрезвычайного» пополнения своих флотов тяжелыми единицами, могли сосредоточиться на планомерном военно-морском строительстве, в основе которого, как и прежде, находился тип линейного корабля. Отсутствие былой конкуренции со стороны европейских держав позволило флотам этих стран последовательно подойти к проблеме линкора очередного поколения, заблаговременно разработать и испытать новые 16" артиллерийские системы, и на этой основе приступить к составлению проектов кораблей.

Точкой отсчета в истории дредноута третьего поколения принято считать одобрение американским Конгрессом в августе 1916 г. грандиозной судостроительной программы, внесенной секретарем флота (морским министром) Дж. Даниэльсом еще до Ютландского сражения. Она предусматривала постройку 16 линейных судов (Десяти линкоров и шести линейных крейсеров), все из которых предполагалось вооружить 16" орудиями — особенность, вполне оправданная в глазах американских законодателей четырехлетним промежутком времени после начала установки 15" орудий на британских и германских кораблях. В целом, эта программа являлась инструментом быстро растущих империалистических устремлений США, а осуществление ее под флагом «защиты свободы морей» давало Америке господство на Тихом океане и паритет с Англией в Атлантике.

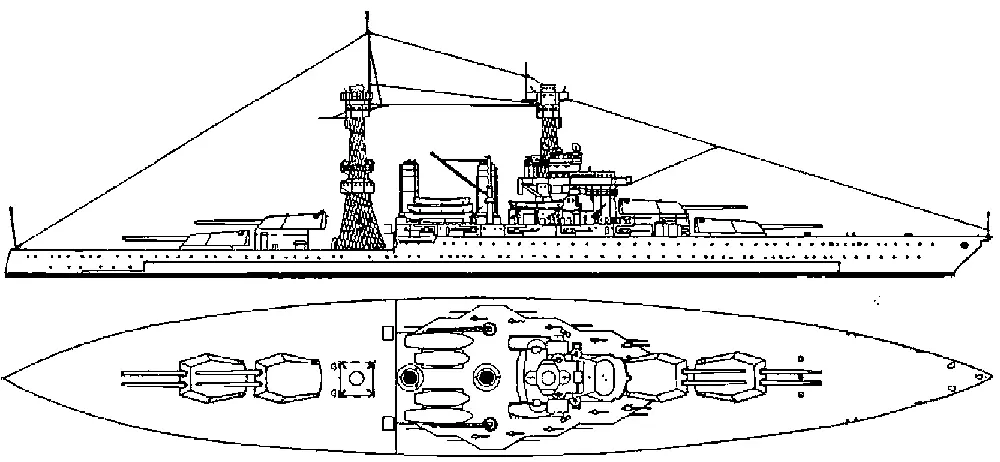

Все 16 предположенных к постройке тяжелых кораблей разбивались на три серии — четыре линкора класса «Мериленд» (32600 т, 8 16" орудий, 21 уз), шесть — класса «Саут Дакота» (43200 т, 12 16" орудий, 23 уз) и шесть огромных линейных крейсеров класса «Лексингтон» (43500 т, 8 16" орудий, 33 уз), являвшихся типом боевого судна, к которому американский флот обращался впервые. Практическое начало воплощения в жизнь этой программы было довольно умеренным. Лишь через год после выделения средств на судостроение был заложен головной корабль первой серии новых линкоров. Спустя два года последовала закладка еще двух однотипных кораблей, в 1920 г. — последнего, четвертого «мериленда», а также пяти единиц второй группы линкоров — класса «Саут Дакота». К июлю 1921 г. интенсивные работы велись уже на всех тяжелых кораблях программы 1916 г., и США, таким образом, имели в постройке шестнадцать мощнейших в мире линейных судов, обойдя «владычицу морей» Британию с ее огромным, но уже безнадежно устаревшим флотом прежних дредноутов.

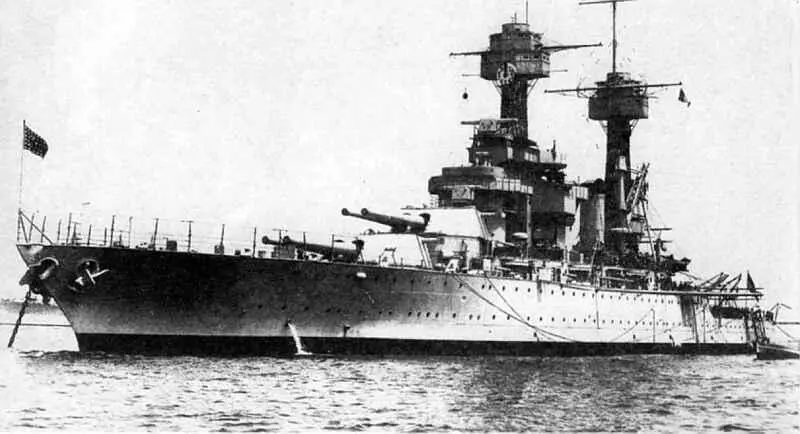

Линкор "Колорадо" на якоре, конец 20-х гг.

При разработке "Мериленда" за основу был взят проект предшествующего класса "Теннеси", самым главным усовершенствованием которого стала замена трехорудийных башен 14"/50 орудий на двухорудийные 16"/45. На четверть более мощная, чем предшествующая модель, новая пушка "Мериленда" обеспечивала лучшую поражающую способность и давала больший разрушительный эффект на дальних дистанциях.

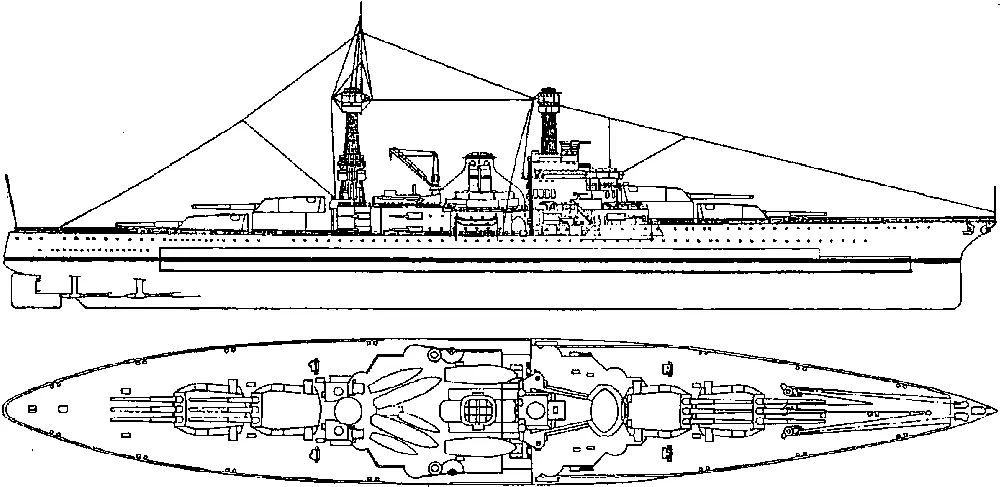

После закладки в январе-ноябре 1920 г. всех шести единиц класса "Саут Дакота" работы на них быстро продвигались вперед.

Вверху. Корпус "Айовы" на стапеле судостроительной компании "Ньюпорт Ньюс Шипбилдинг" в начале 1922 г. Хорошо просматривается конструкция карапасной броневой палубы в носу.

Для американских морских специалистов, начиная с самых первых лет броненосного судостроения, было характерно стремление сочетать в главных кораблях флота в первую очередь мощное вооружение и надежную защиту. Принцип «скорость пристала слабейшему чтобы быстрее покинуть поле боя» надолго законсервировался в американском подходе к концепции линейного корабля, и в течение всего периода господства дредноутов скорость американских линкоров еле-еле дотягивала до общепринятого уровня для тяжелых эскадренных единиц.

Несмотря на важнейший опыт морских сражений мировой войны, тщательно анализируемый морскими специалистами повсеместно в мире, конструкция всех десяти линкоров программы 1916 г. базировалась на решениях, опробованных американцами на 14" кораблях прежних проектов, и, как ни парадоксально, не аккумулировавших этого опыта в полной мере. Помимо важнейшего нововведения в части вооружения — новых 16" артиллерийских систем, никаких принципиальных отступлений от предшественников не предполагалось. При едином калибре главной артиллерии имелось некоторое отличие между заложенными американскими кораблями — «Мериленд» получил 16" орудие в 45 калибров длиной, а для «Саут Дакоты» и «Лексингтона» была запланирована уже 50-калиберная пушка, что отодвигало боевую дистанцию на 10 кб.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: