Марк Солонин - 23 июня: «день М»

- Название:23 июня: «день М»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-22304-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Солонин - 23 июня: «день М» краткое содержание

Новая работа популярного историка, прославившегося своими предыдущими сенсационными книгами «22 июня, или Когда началась Великая Отечественная война?» и «На мирно спящих аэродромах…».

Продолжение исторических бестселлеров, разошедшихся рекордным тиражом, сравнимым с тиражами книг Виктора Суворова.

Масштабное и увлекательное исследование трагических событий лета 1941 года.

Привлекая огромное количество подлинных документов того времени, всесторонне проанализировав историю военно-технической подготовки Советского Союза к Большой Войне и предвоенного стратегического планирования, автор приходит к ошеломляющему выводу — в июне 1941 года Гитлер, сам того не ожидая, опередил удар Сталина ровно на один день…

23 июня: «день М» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Я считаю, что в самой краткой формулировке ответ на вопрос о причине поражения может быть сведен к трем словам: АРМИЯ НЕ ВОЕВАЛА. На полях сражений 1941 года встретились не две армии, а организованные и работающие как отлаженный часовой механизм вооруженные силы фашистской Германии с одной стороны, и почти неуправляемая вооруженная толпа — с другой. Именно такое допущение сразу же позволяет рационально и адекватно объяснить «невероятные» пропорции потерь сторон: разумеется, в вооруженном столкновении армии и толпы потери толпы должны быть в десятки раз больше. Разумеется, даже огромное количество наилучших танков-самолетов-пушек-пулеметов не многим повысит реальную боеспособность неуправляемой толпы.

Простота предложенного определения обманчива. С одной стороны, оно «подталкивает» к карикатурно-нелепому объяснению военной катастрофы невиданного масштаба как следствия мнимого «отсутствия средств радиосвязи» и перерезанных диверсантами проводов. В этой связи повторю еще раз то, о чем говорилось ранее, — связь обеспечивается не проводами, а людьми. Пресловутое «отсутствие связи» было не причиной, а лишь неизбежным следствием превращения многомиллионной армии в вооруженную толпу. Пропало командование, пропали штабы, пропала всякая дисциплина — и как следствие и составная часть этого распадапропала, кроме всего прочего, и связь.

— 163 командира дивизии (бригады)

— 221 начальник штаба дивизии (бригады)

— 1114 командиров полков

Это перечень командиров Сухопутных войск (т.е. без учета авиационных командиров, не вернувшихся с боевого вылета), пропавших без вести за все годы войны. (2, стр. 319) Принимая во внимание, что по штату одной стрелковой дивизии требовался один командир, один начальник штаба и пять командиров полков, мы приходим к выводу, что без вести пропал офицерский корпус, по численности более чем достаточный для полного укомплектования старшего начсостава всех дивизий пяти западных военных округов СССР. Стоит отметить и то, что даже к началу 90-х годов не были известны места захоронений 44 генералов Красной Армии (и это не считая тех, кто был расстрелян или умер в тюрьмах и лагерях, не считая погибших во вражеском плену). Сорок четыре генерала — среди них два десятка командиров корпусного или даже армейского звена — бесследно сгинули в пучине войны. (65) Как такое может быть? Как мог пропасть без вести генерал, командир дивизии или корпуса? Вопрос этот вполне оправдан — командиры в одиночестве не воюют. Командование и штаб дивизии имели численность (по штату апреля 1941 г.) в 75 человек (не считая личного состава политотдела, трибунала и комендантского взвода). В штабных структурах корпуса и армии людей еще больше. До каких же пределов должны были дойти хаос, паника, дезорганизания и потеря всяких следов воинской дисциплины, чтобы без приметы и следа «пропадал» командир корпуса или дивизии?

С другой стороны, предложенное определение («армия не воевала») не раскрывает механизм стремительного разложения Красной Армии. И хотя множество приведенных выше фактов (подчеркиваю — фактов, а не цитат, мнений, рассказов) уже дает вполне однозначную «подсказку», у нас есть возможность установить истину, вовсе не прибегая ни к каким гаданиям. Все, что требуется, — это еще раз открыть вполне официальный статистический сборник «Гриф секретности снят». Там предельно ясно написано — куда и как пропала Красная Армия.

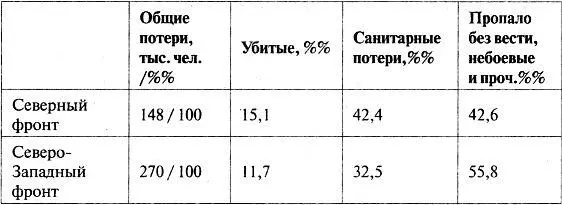

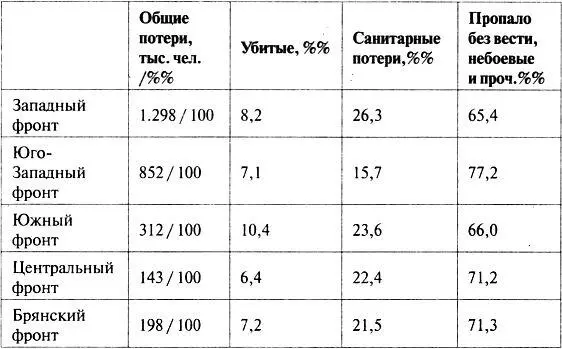

На страницах 234—246 указанного сборника приведены данные о потерях действующих фронтов в 1941 году. Уникальность указанных страниц в том, что цифры (прошу вас, уважаемый читатель, забыть на время о той трагедии, что стоит за этими цифрами, и сосредоточиться на простой и чистой арифметике) убитых и пропавших без вести не объединены в единый массив при помощи лукавой буквы «И», а показаны отдельно. Причем прямым текстом написано: «пропало без вести, попало в плен, небоевые потери». Более того, на странице 338 составители сборника даже не побоялись столь же прямо сообщить, что из 4559 тыс. человек, учтенных в донесениях штабов как «пропавшие без вести», 4059 тыс. человек ( т.е. 89%) находились в плену. С учетом этих пояснений сведем имеющуюся информацию в очередную таблицу:

Как видим, за исключением северного фланга войны (Северный и Северо-Западный фронты) число пленных и пропавших без вести в 7—10 раз превосходит число убитых.

Или, другими словами, именно массовое пленение и дезертирство являются основной составляющей безвозвратных потерь Красной Армии 41-го года. Ситуация на Северном фронте вполне подходит под определение «исключения, подтверждающие правило». Ни условия местности, ни вооружение нищей финской армии не позволяли ей провести крупные операции по окружению противника. Боевые действия имели характер медленного «выталкивания» частей Красной Армии за линию границы 1939 года. Впрочем, и при этом «выталкивании» в плену у финнов оказалось 64 188 советских солдат. (49, стр. 317)

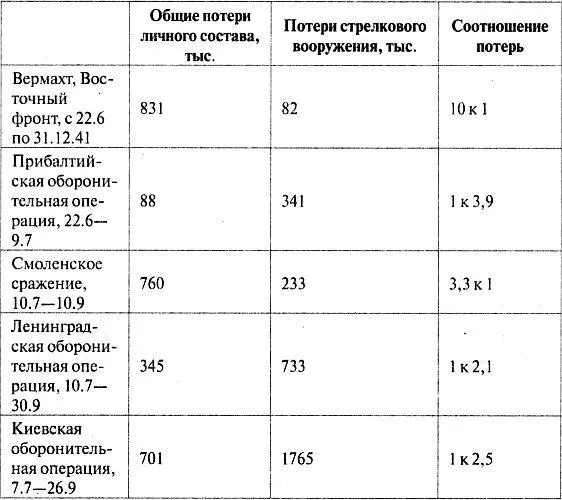

Достоверны ли эти прискорбные и позорные цифры? Скорее всего — нет. Они явно занижены. К такому предположению приводит уже одно только простое сравнение указанных в сборнике «Гриф секретности снят» потерь личного состава и потерь стрелкового оружия. Не берусь судить, что в Красной Армии было организовано более безобразно — учет потерь личного состава или сбережение личного оружия, но цифры, характеризующие эти два рода потерь, категорически не стыкуются друг с другом: (2, стр. 162—169, стр. 368, 88, стр. 381)

Заставляет усомниться в достоверности учета потерь личного состава и итоговый (за весь период боевых действий 1941 г.) результат, приведенный на стр. 152 (Таблица № 72, «Потери личного состава действующих фронтов и отдельных армий»). Составители сборника «Гриф секретности снят» приводят такие цифры потерь Красной Армии:

— общие потери 4308 тыс. человек, в том числе

— санитарные потери 1314 тыс. человек

— безвозвратные потери 2994 тыс. человек

Если бы это было правдой, если бы безвозвратные потери 41-го года составляли «всего лишь» (еще раз прошу прощения за вынужденную бестактность) 3 млн. человек, то к концу года численный состав действующей армии должен был бы многократно увеличиться (в сравнении с уровнем 22 июня 1941 г.) и достичь 7—8 млн. человек. Это очень простая школьная задачка про бассейн, в который по одной трубе вливается, а из другой выливается. Какие людские ресурсы получили во второй половине 1941 года части и соединения действующей армии Советского Союза? Как ни странно, но прямого и внятного ответа на этот наиважнейший вопрос нет. Приходится идти к ответу расчетным путем. Всего было мобилизовано 14 млн. человек. Причем они не были «лишними». « Уже в августе были полностью использованы остатки всех поднятых по мобилизации возрастов (1918—1905 гг. рождения) ». (3, стр. 150) Как было отмечено выше, речь идет о 10 млн. резервистов, призванных на первом этапе мобилизации (по Указу от 22 июня). Затем призвали еще 4 млн. Разумеется, далеко не все они попали в действующую армию. Действующая армия — это только одна из многих составляющих Вооруженных Сил. Есть еще тыловые и учебные части, испытательные полигоны, есть склады и базы, госпитали, тыловые аэродромы. Например, в Германии при общей численности вооруженных сил рейха в 7,25 млн. чел. в частях и соединениях действующей армии (на всех фронтах) в июне 1941 г. было 3,8 млн. (52%). В СССР на протяжении трех последних лет войны доля личного состава действующей армии составляла 57—58% от общего числа военнослужащих. (2, стр. 138) Можно обоснованно предположить, что такие же цифры применимы и к распределению людских ресурсов в 1941 г. В таком случае из общего числа 14 млн. человек, призванных по мобилизации, в состав действующей армии должно было поступить не менее 8 млн.человек. И это — минимальная оценка. Не будем забывать о том, что в состав действующих фронтов летом 1941 г. вошли еще и армии Второго стратегического эшелона, затем — войска ранее считавшихся тыловыми внутренних округов, а в конце года — части Дальневосточного фронта и так называемые «дивизии народного ополчения».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Марк Солонин - «Упреждающий удар» Сталина. 25 июня – глупость или агрессия? [litres]](/books/1087276/mark-solonin-uprezhdayuchij-udar-stalina-25-iyunya.webp)