Филипп Митлянский - Грюнвальская битва. 1410 год

- Название:Грюнвальская битва. 1410 год

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Филипп Митлянский - Грюнвальская битва. 1410 год краткое содержание

Потеря Святой земли означала для рыцарей-крестоносцев потерю смысла существования. Они неизбежно должны были сойти с исторической сцены. Грюнвальдская битва ускорила этот процесс -- с неё начался закат европейского рыцарства.

Грюнвальская битва. 1410 год - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

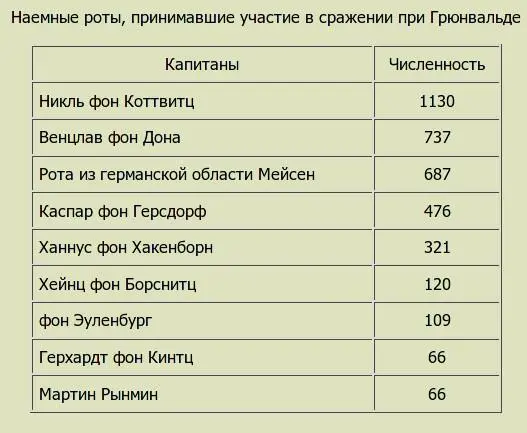

Впрочем, до Грюнвальда средневековые солдаты удачи еще не составляли преобладающей части армии крестоносцев, хотя, наряду с братьями и "гостями", были наиболее надежны и боеспособны. Вербовались они перед началом кампании, как правило в "ближнем зарубежье" -- Германии, Силезии, Чехии. Туда выезжали специальные орденские представители, заключавшие контракты с предводителями наемных отрядов. В отличие, скажем, от Англии, где такой контракт подписывался с каждым воином в отдельности, или Италии, где на службу принимались целые армии в несколько тысяч человек, вербовавшиеся в войско Ордена "роты" имели численность от нескольких десятков до тысячи с небольшим воинов. Они подразделялись на "копья" по 3 человека, причем в данном случае речь идет не о тактических или организационных, а лишь о платежных единицах -- жалование выдавалось на тройки, а не каждому солдату в отдельности. Интересно, что контракты с наемными ротами заключались как правило не от имени великого магистра, а от лица отдельных орденских комтуров. Таким образом формально воины служили не всему Ордену, но лишь конкретному конвенту. При заключении договора предводителю наемной роты выдавался аванс на приобретение вооружения, экипировки, лошадей для его людей и дорогу до орденских владений, который потом удерживался при общем расчете. Срок службы отсчитывался с момента пересечения наемниками западной границы Тевтонского государства на Одере, однако дорога от нее до Вислы, то есть к будущему театру военных действий, оплачивалась отдельно.

В войске Ордена наемники не составляли отдельных крупных отрядов, как это было в большинстве других армий, а ротами входили в состав хоругвей комтурств. Они также часто размещались гарнизонами в крепостях. Жалование наемных воинов в 1409 г. составляло 11 гривен на "копье" в месяц. Осенью 1410 г., после Грюнвальда, сумму увеличили до 12 гривен и на обратную дорогу от Вислы к Одеру стали выдавать не двухнедельный, как ранее, а трехнедельный оклад. Много это было или мало? Судя по тому, что понесшие при Грюнвальде жестокие потери наемники не впали в панику и не стали разбегаться, подобно даже многим братьям Ордена, но стойко обороняли Мариенбург и продолжали охотно идти на службу тевтонцам, в накладе они не оставались. В отличие от западноевропейских наемников Столетней войны, основную массу которых составляли пехотинцы и лучники, вербовавшиеся Орденом германские и чешские воины были главным образом конными арбалетчиками. Так например в роте фон Коттвица в 1410 г. на 150 копейщиков приходилась тысяча стрелков. Наемники были надежными и универсальными солдатами, одинаково хорошо сражавшимися в конном и пешем строю, при осаде и защите крепостей, с мечом и арбалетом в руках. Никаких особенностей в тактике именно наемных рот орденской армии не прослеживается, на поле боя они стояли в рядах клиньев-колонн тевтонских хоругвей и действовали точно также, как и другие контингенты составлявших их воинов.

Из этого правила имелось лишь одно, весьма своеобразное исключение. Речь идет о балтийских корсарах, в просторечии именовавшихся "корабельными парнями" (schiffskinder). Они чрезвычайно размножились на Балтийском море в третьей четверти XIV в., во время продолжительных войн между королевой Маргаритой Датской и герцогом Альбрехтом Мекленбургским за шведский престол. К 90-м гг. XIV в. корсары-каперы, получившие уважительное прозвание Виталийских братьев, стали самостоятельной военно-политической силой в регионе. Их "братство" могло выставить 300 судов и 3 тысячи воинов, опиралось на систему собственных укрепленных баз в портах Мекленбурга, Шлезвига и Ост-Фрисландии. В 1394-1397 гг. оставшиеся по окончании датско-мекленбуржской войны не у дел корсары вступили как равноправная договаривающаяся сторона в сложившийся тогда в Восточной Европе антиорденский союз. Под его флагом виталийские братья устроили несколько масштабных походов через все Балтийское море. В 1394 г. их флот, выйдя из Мекленбурга, овладел островом Готланд, затем опустошил окрестности Стокгольма, после чего отправился в Финляндию, где корсары взяли крепости Або и Выборг. Сделав их своими базами, виталийские братья установили контроль над восточной Балтикой, в частности в 1395 г. отряд из четырех сотен корсаров уничтожил конвой русских и ганзейских кораблей на реке Неве. На следующий год их флотилии атаковали Ревель и Нарву, проникли по рекам вглубь земель Ливонского ордена и напали на Дерпт. К 1397 г. виталийское братство по сути владело Балтийским морем и держало в своих руках все торговые пути на нем, что послужило одной из причин готландских походов Ордена 1398 и 1404 гг. Только совместными действиями тевтонцев, Ганзы и шведов на рубеже XIV-XV вв. удалось свести на нет могущество корсаров, вновь низведя их до положения обычных пиратов. Утратившие единое руководство и отказавшиеся от амбициозных планов виталийские братья представляли из себя теперь сотни отличных опытных воинов, наполнивших балтийские порты в поисках знакомой работы. Их недавний грозный враг -- Тевтонский орден, попав в тяжелейшее положение после Грюнвальда, был готов предоставить ее корсарам. Сразу после известия об этом поражении в Данциге были наняты 400 моряков, прекрасно показавших себя во время обороны Мариенбурга. В сентябре 1410 г. комтур Эльбинга принял на службу еще 200 человек, в декабре в гарнизоны трех орденских замков было направлено по 100 корсаров. При этом они сражались не только на суше, в качестве обычных воинов, но и действовали на лодках по рекам в глубине территории противника, совершая рейды, неся патрульную службу, доставляя грузы в осажденные крепости.

Численность наемников известна нам лучше чем какой бы то ни было другой составляющей орденской армии, поскольку братья скрупулезно фиксировали все выплаты жалования им в специальных казначейских книгах. К счастью большая часть этих книг за начало XV в. дошла до наших дней. Согласно содержащимся в них сведениям всего в начале июля 1410 г. в Пруссии находился 5751 наемник. Однако часть рот, завербованных перед самым началом кампании, прибыла на Поморье только в первых числах июля и не успела присоединиться к армии великого магистра до сражения. Поэтому на грюнвальдском поле в ее рядах состояло только 3712 наемников. К сожалению конкретное распределение их по орденским хоругвям неизвестно и мы можем привести лишь численность самих рот.

5. "Гости"- крестоносцы

Идея борьбы с "язычниками" во славу Господа отнюдь не прекратила своего существования с последними латинскими государствами Святой Земли. Получив новые формы и направления она оставалась одной из основных составляющих менталитета западноевропейского рыцарства на протяжении всей "осени средневековья". Многие надгробные эпитафии рыцарей XIV-XV вв., среди перечисления прочих заслуг, содержат тексты, подобные тому, каким почтили после кончины в 1449 г. северофранцузского дворянина Жана де Рубо (Roubaix), первого камергера герцогов Бургундских и кавалера ордена Золотого Руна: был в сражениях против неверных в Венгрии, в Тунисе, на Кипре и дважды в Пруссии. Посещение последней значилось в те времена в похвалах рыцарям наравне с участием в таких знаменитых делах как осада тунисской крепости Махдия в 1390 г., битве с турками при Никополе в 1396 г., паломничествах в Сантьяго и Иерусалим, Альхесирас и Смирну, громкими победами на турнирах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Эдмонд Гамильтон - Звездные короли [Битва Империи; Последняя битва]](/books/1136933/edmond-gamilton-zvezdnye-koroli-bitva-imperii-p.webp)