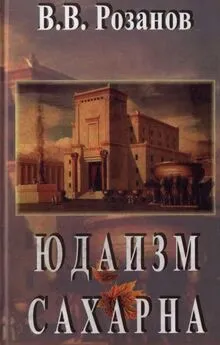

В Розанов - Перед Сахарной

- Название:Перед Сахарной

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В Розанов - Перед Сахарной краткое содержание

Перед Сахарной - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ибо Он — Великий Садовод. И не оставляет пустою ни одну кочку земли. И поливает бесплодное и удабривает каменистое, и всему велит производить семя.

Верьте, люди, в Великого Садовода.

И страшась отмщения Его, ибо Он мститель за поруганную любовь, никогда не улыбайтесь о ней.

Услышите ли о ней, увидите ли — благословите и останьтесь серьезны.

Что бы и когда ни услышали — не улыбайтесь.

Ибо улыбнуться о ней — значит лишить любовь надежд. Между тем любовь есть уже надежда, а надежда есть уже любовь к тому, на что надеется.

И не отнимайте крыл у любви: она всегда летит. Она всегда ангел, и у всякого.

(10 мая; услышав рассказ о Джорж

Элиот и Т.; дай Бог обоим счастья).

* * *

Я отростил у христианства соски…

Они были маленькие, детские; неразвитые. «Ничего».

Ласкал их, ласкал; нежил словами. Касался рукой. И они поднялись. Отяжелели, налились молоком.

Вот и все.

(моя роль в истории) (7 мая; жду возле Технологического трамвая) (сборы),

* * *

«У нее голубые глаза», — сказал древнейший завет о любви и насадил для нее рай сладости.

— Нет, глаза у нее черные, — сказал второй завет о любви. И указал ей могилу.

С тех пор любят украдкой, и тогда счастливо. А если открыто, то «все уже сглазили».

(8 мая, вагон; едем в Сахарну).

* * *

Целомудренные обоняния… И целомудренные вкушения… То же в лесу, что здесь.

И если в лесу невинны, почему виновны здесь?

(вагон; близ «Барановичи»; 9 мая)

----------

Летом 1913 г. В. В. Розанов отдыхал вместе с семьей в Бессарабии, в имении Е. И. Апостолопуло — Сахарна. Записи этого года составили книгу, получившую название «Сахарна» и разделенную писателем на три части: «Перед Сахарной», «Сахарна», «После Сахарны». По тону, характеру, манере книга непосредственно примыкает к «Уединенному» (1912) и «Опавшим листьям» (1913, короб 2-й — 1915). В предисловии к «Сахарне» намеренная нелитературность, свобода письма, интимность и доверительность тона утверждаются Розановым как принципиально значимые для него:

«Ах, книги, книги… Сочинения, сочинения… Что-то несется в душе. Кому? Зачем? Знаем ли мы источник, корень написанного? В особенности, понимаем ли мы смысл написанного, и автор и читатель? Читает книгу одно поколение, читает книгу другое поколение. Всем она одно скажет? Я думаю, смысл книг, как и растений, и цивилизаций, и каждого из нас, смертных, уясняется окончательно лишь тогда, когда мы или вот книги — умрем.

Что пишу? Почему пишу? А „хочется“. Почему „хочется“? Господи, почему Ты хочешь, чтобы я писал? А разве без Твоего хотенья я написал хоть одну строку? Почему кипит кровь? Почему бежит в жилах? Почему сон? Господи, мы в Твоих руках, куда же нам деться?

Мне кажется, кому не соответствует книга, — не должен ее читать. Не пришло время, не пришла минута. Не настало „такого настроения“. Или „такое настроение“ прошло. Ах, мы страшно разные люди, и бесконечно разны наши минуты.

А если так бесконечно разнообразен мир, не всякие ли книги, в сущности, „должны быть“. „Распустим немного губы“, не будем сжимать их. Холоду, суровости, в сущности, слишком много. Ну, вот мы сжали губы и замолчали. Какой толк? Даже чаю напиться нельзя без беседы.

Зачем гордо замыкаться в себе? Зачем вообще всякое недоверие друг к другу? Мы все люди и ужасно слабы. Но уже сказав „слабы“, выиграли в силе, потому что выиграли в правде. Не нужно абсолютностей. Господь с ними. Ограничимся ограниченностью, кой-какой помощью друг другу, и вообще будем вместе.

Книга, в сущности, — быть вместе. Быть „в одном“ со мною, и, пусть верит читатель, я буду „с ним“ в его делишках, в его дому, в его ребятках и верно приветливой милой жене. „У него за чаем“.

Не будем, господа, разрушать „русскую компанию“. И вот я издаю книгу»

(Литературная учеба. — 1989 — № 2. — С. 89).

Первая часть («Перед Сахарной») печатается по корректуре невышедшей книги (ЦГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 227).

Примечания

1

Шура — А. М. Бутягина, дочь В. Д. Розановой от первого брака.

2

Наташа — Наталья Николаевна Розанова (1879–1950), дочь старшего брата писателя.

3

«Синтетическая философия» Герберта Спенсера — основной труд Г. Спенсера «Система синтетической философии» (1862–1896).

4

статья Рог-Рогачевского о футуристах — статья В. Л. Львова-Рогачевского «Символисты и их наследники» (Современник. 1913. Х9 6–7).

5

О, закрой свои бледные ноги — моностих В.Я.Брюсова (1895).

6

поп А-бов — Альбов И. Ф., священник, с которым Розанов вел переписку.

7

«И взяв кусок с блюда и обмакнув его в соль — подал ему» — Евангелие от Иоанна, 13, 26.

8

7 марта, «авантюра на Ялу» — 1 марта 1881 г. был убит Александр II, в 1904 г. во время русско-японской войны на реке Ялу 1-я японская армия нанесла поражение Восточному отряду генерала М. И. Засулича.

9

…пишет в журнале еврея Кранихфелъда — «Мир Божий», впоследствии «Современный мир», где В. П. Кранихфельд вел отдел «Литературные отклики».

10

…почему он «скиталец» — псевдоним писателя С. Г. Петрова.

11

«под Максима» — имеется в виду А. М. Горький.

12

…разве не такую точь-в-точь историю рассказал в «Семейной хронике» С. Т. Аксаков — подразумевается глава «Второй отрывок из Семейной хроники. Михаила Максимович Куролесов».

13

…помолиться вотяцкой «Керемети» — Креметь — (чувашск.) — творец зла. Моления Керемети совершались при эпидемиях и т. п. в священных рощах кереметах, где жрец приносил в жертву животное черной масти. Ср. в «Уединенном»: «Племянник (приехал из „Шихран“, Казанской губ.) рассказывал за чаем: „В день празднования вотяцкого бога (кажется, Кереметь), коего кукла стоит на колокольне в сельской церкви, все служители низшие, дьячок, пономарь, сторож церковный, запираются под замок в особую клеть, и сидят там весь день… И сколько им денег туда (в клеть) вотяки накидывают!!! Пока они там заперты, вотяки празднуют перед своим богом…“ Это — день „отданья язычеству“, как у нас есть „отданье Пасхе“… В „клети“ православные сидят как бы „в плену“, в узилище, в тюрьме, даже по-ихнему „в аду“, пока их старый „бог“, а по-нашему „черт“ выходит из христианского „узилища“, чтобы попраздновать со своим народцем…» (Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 26).

14

Скука, холод и гранит — строка из стихотворения А. С. Пушкина «Город пышный, город бледный» (1829).

15

статья о Страхове — «Идейные споры Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова» в газете «Новое время», 1913, 24, 28 ноября, 4 декабря.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: