Александр Широкорад - Япония. Незавершенное соперничество

- Название:Япония. Незавершенное соперничество

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом «Вече»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-3472-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Широкорад - Япония. Незавершенное соперничество краткое содержание

Япония и Россия — соседи. Однако с начала XIX века их взаимоотношения выстраивались довольно сложно. Россия никогда не претендовала на японские острова. В свою очередь, даже националистически настроенные японские генералы главные цели своих походов видели в Китае и южных морях. Почему же на протяжении XX века русские и японцы пять раз сходились на поле брани? Готовилась ли Япония во время Второй мировой войны к нападению на СССР? Почему сейчас, в XXI веке, Япония является единственной в мире страной, выдвигающей к России территориальные претензии на государственном уровне?

Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в новой книге историка А.Б. Широкорада.

Япония. Незавершенное соперничество - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Жесткий тон статс-секретаря вынудил Осиму признать, что «нет никакой пользы в протестах против свершившихся фактов». Далее Вейцзекер категорически заявил, что Германия надеется, что «Япония в данный момент не ищет японо-русского конфликта». «У меня даже создалось впечатление, что русская сторона будет приветствовать соглашение между Москвой и Токио», — доложил статс-секретарь Риббентропу.

23 августа Риббентроп и Молотов подписали в Москве «Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом». Там было четко сказано: «В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом военных действий со стороны третьей державы, другая Договаривающаяся Сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу».

Автор просит извинения у читателей за столь обильные цитаты дипломатических документов. Но без них станет голословным утверждение, что конфликт на реке Халхин-Гол решили дипломаты, а не военные.

Бесспорно, что разгром японцев 1-й Армгруппой поднял престиж Советского Союза, дал нашим дипломатам хорошие козыри в переговорах с японцами, тем не менее это частный успех, а не разгром японской армии. Японцы по-прежнему обладали мощной армией в Маньчжурии и многократным перевесом на море и вполне могли устроить новый локальный конфликт или даже развязать большую войну. Причинами того, что Халхин-Гол стал последним советско-японским конфликтом, стали советско-германский договор и война в Европе, начавшаяся 1 августа 1939 г.

Теперь СССР почти на два года получил передышку и мог в случае необходимости перебросить на Дальний Восток значительные части своей армии и ВВС и выбить японцев из Маньчжурии.

Глава 31

Капитуляция Японии

Рассказом о мирных переговорах или капитуляции принято заканчивать описание боевых действий. Но августовская война 1945 г. уникальна в истории тем, что противник поднял вопрос о капитуляции на второй день войны, и тем, что война продолжалась в полном объеме и после капитуляции. Поэтому я просто вынужден предварить описание войны рассказом о капитуляции Японии, поскольку иначе ход боевых действий останется не понятным читателю.

Начну с того, что руководство СССР тщательно маскировало подготовку к нападению на Японию. Зачем была нужна такая сверхсекретность, толком никто из отечественных политиков до сих пор не объяснил. Не надо путать 22 июня 1941 г. с 9 августа 1945 г. Если бы в июне 1941 г. советское руководство доподлинно узнало за два-три дня, что вторжение немцев неминуемо [113] Противоречивые сообщения разведки в счет не идут. К 22 июня «достоверные источники» сообщили в Москву более десятка дат начала войны с Германией, но все они благополучно прошли, и не было никакой уверенности, что очередная дата — 22 июня — станет роковой.

, то оно могло предпринять ряд кардинальных мер, которые могли изменить ход войны. Так, например, проведение мобилизации и приведение войск западных военных округов в полную боевую готовность, перевод промышленности на военное производство и др.

Японское же правительство в августе 1945 г. практически ничем не могло помочь Квантунской армии и гарнизонам на Курилах и Южном Сахалине, даже если бы узнало за месяц о начале вторжения. Это хорошо показали события августа 1945 г.

По моему мнению, больших жертв в августе 1945 г. с обеих сторон можно было бы избежать, если бы советское правительство, пусть даже через неофициальные каналы, объяснило японскому правительству цели и задачи наступления советских войск. Можно было популярно объяснить японцам, что Россией движет не жажда кровавой мести за поражения 1904–1905 гг., интервенцию 1918–1922 гг. и обиды 1930-х годов, а свои государственные интересы. А слюни о Порт-Артуре и мучениях Лазо — лишь «агитки» для нижних чинов и малограмотного младшего комсостава.

Государственные же интересы СССР требовали вмешательства в войну на Тихом океане. Нетрудно смоделировать ситуацию в случае дальнейшего сохранения нашего нейтралитета. Япония, безусловно, была обречена на поражение, пусть даже не в 1945 г., так в 1946-м.

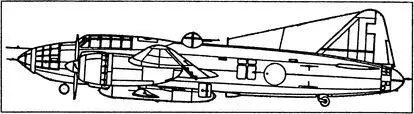

Самолет-носитель G4M2e с подвешенным в бомбоотсеке самолетом-снарядом «Ока» («Цветок вишни») модель 11, специально созданном для летчиков-смертников.

В течение последующих месяцев войны, несомненно, окреп бы союз Чан Кайши с американцами. Еще до нападения Японии в Китае высадились бы американские войска. После же капитуляции Японии СССР оказался бы в кольце американских баз на Курильских островах и Южном Сахалине. А вдоль всей огромной границы с Китаем дислоцировались бы многочисленные армии Чан Кайши, поддерживаемые американской авиацией.

Вступление СССР в войну с Японией обезопасило наши границы с Китаем почти на 20 лет и дало возможность свободного выхода в океан нашего Тихоокеанского флота.

Считать наступление советских войск в августе 1945 г. агрессией и нарушением советско-японского договора о нейтралитете могут только недобросовестные историки или набитые дураки. Риторический вопрос: можно ли требовать выполнение договора (контракта, условий сделки и др.) от умершего или находящегося в предсмертной агонии человека? Смерть человека или его агония автоматически прекращают действие всех договоров и сделок, заключенных им. Другой вопрос, что когда речь идет о межчеловеческих отношениях, то в договорах участвует и третья сторона — наследники умершего, и, разумеется, государственные структуры, которые могут и должны выполнять обязательства покойного или недееспособного человека.

В договоре между СССР и Японией не было ни третьей стороны, ни правопреемников договаривающихся сторон. Поэтому недееспособность одной из сторон автоматически делает любой международный договор ничтожным. Так было и так будет всегда. Развал любого государства всегда затрагивает интересы его соседей — великих держав и автоматически приводит к вмешательству. Кризис власти в России в 1918 г. привел к интервенции стран Антанты и Японии, кризис Польского государства в середине сентября 1939 г. привел к вводу на его территорию советских войск, развал Югославии в 1990-х годах привел к вмешательству в ее дела стран НАТО и т. д.

Еще один риторический вопрос: что бы делала Япония, если бы немецкие войска к зиме 1941 г. вышли на линию Архангельск- Казань — Астрахань? Как уже говорилось, Япония имела соответствующие планы и была готова привести их в исполнение.

Но вернемся к 9 августа 1945 г. Есть достаточно оснований полагать, что если бы японское правительство было бы уведомлено о том, что единственной целью вооруженных сил СССР является обеспечение безопасности своих границ от войск США и Чан Кайши, то оно могло бы отдать приказ своим войскам попросту «сыграть в поддавки» и открыть зеленую улицу нашей армии и флоту. Увы, этого не произошло. Последствиями просчетов советских дипломатов и пассивности командования ТОФ стали Корейская война и превращение Японии в непотопляемый авианосец США. А ведь был и иной путь — вспомним послевоенный статус Австрии и Финляндии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]](/books/187233/aleksandr-shirokorad-tajny-russkoj-artillerii-posl.webp)