Александр Широкорад - Япония. Незавершенное соперничество

- Название:Япония. Незавершенное соперничество

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом «Вече»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-3472-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Широкорад - Япония. Незавершенное соперничество краткое содержание

Япония и Россия — соседи. Однако с начала XIX века их взаимоотношения выстраивались довольно сложно. Россия никогда не претендовала на японские острова. В свою очередь, даже националистически настроенные японские генералы главные цели своих походов видели в Китае и южных морях. Почему же на протяжении XX века русские и японцы пять раз сходились на поле брани? Готовилась ли Япония во время Второй мировой войны к нападению на СССР? Почему сейчас, в XXI веке, Япония является единственной в мире страной, выдвигающей к России территориальные претензии на государственном уровне?

Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в новой книге историка А.Б. Широкорада.

Япония. Незавершенное соперничество - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Глава 7

Подготовка Японии к войне

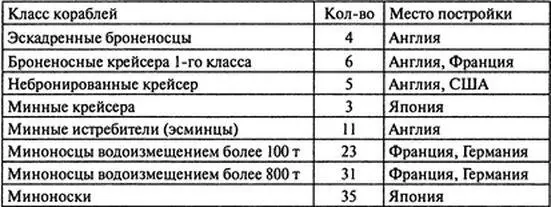

В 1895 г. японское правительство сразу же после окончания войны с Китаем приняло первую программу усиления своего флота. Япония планировала начать постройку кораблей всех классов, и в первую очередь эскадренных броненосцев, броненосных крейсеров и миноносцев, предназначенных для ведения активных наступательных действий. Поскольку японская судостроительная промышленность была еще недостаточно развита, правительство разместило заказы на постройку кораблей, предусмотренных программой 1895 г., за границей.

Корабли, построенные для Японии за границей

В 1896 г. японское правительство, считая судостроительную программу 1895 г. недостаточной, дополнительно приняло рассчитанную на 10 лет программу, предусматривавшую постройку главным образом крейсеров и значительного количества эсминцев, а также оборудование военно-морских баз и портов, предназначенных для обеспечения боевой деятельности японского флота в Желтом и Японском морях. Более подробно о кораблях японского флота рассказано в приложении 2.

Третья судостроительная программа была принята на специальном заседании японского парламента в июне 1903 г. 2 февраля 1904 г., то есть буквально перед началом войны, японское правительство заключило в Лондоне контракты с фирмами Виккерса и Амстронга на поставку двух эскадренных броненосцев, «Кашима» и «Катори», водоизмещением в 16 400 т каждый. Вооружение броненосцев составляли четыре 304/45-мм, четыре 254/45-мм и двенадцать 152/45-мм пушек.

«Кашима» был заложен 29 февраля 1904 г. на верфи Амстронга в Эльсвине, а «Катори» — 27 февраля 1904 г. на верфи Виккерса в Барроу. Спущены броненосцы были 22 марта 1905 г. и 4 июля 1905 г., соответственно. В строй они вошли одновременно — 23 мая 1906 г.

Как видим, нейтральная Англия наплевала на все международные законы и соглашения и буквально в бешеном темпе, менее чем за полтора года ввела в строй два мощнейших броненосца.

В 1900–1904 гг. существенно возросла мощь японской армии. Японская армия комплектовалась на основе закона о всеобщей воинской повинности, который распространялся на лиц в возрасте 17–40 лет. Служба японских граждан делилась на действительную, запаса первого разряда, запаса второго разряда (территориальные войска) и ополчение. Так как в мирное время контингент призыва превышал потребность, набор в армию производился по жеребьевке. Действительная служба в армии продолжалась три года, а во флоте — четыре года. Затем солдат зачислялся в запас первого разряда, через четыре года и четыре месяца — в запас второго разряда и еще через пять лет — в ополчение.

Большое внимание в Японии уделялось подготовке офицерского состава. Офицерство, продолжая самурайские традиции, рассматривало себя как главный оплот империи, как носителя идеи «великой Японии», «исключительности» японской нации.

Согласно императорскому рескрипту, офицер непосредственно выполняет волю императора в армии, так же относится к своим подчиненным, как император к своему народу, и его приказ является императорским приказом, а ослушание расценивается как неподчинение воле императора.

На основе принципа полной покорности воле командира и неукоснительного выполнения приказа офицера воспитывался японский солдат. Такой тип солдата-фанатика прославлялся японской печатью, воспевалась его доблесть, а служба в армии рассматривалась как великая честь, не сравнимая ни с одной профессией. Как правило, выступления руководящих государственных деятелей Японии, тронные или юбилейные речи представителей императорского дома не обходились без славословия в адрес армии и флота. Никакой праздник не праздновался более пышно, чем День армии и флота, никого не провожали так торжественно, как солдат, отправляющихся на фронт. Об офицерах и генералах слагались песни, им отводились самые почетные места на религиозных и светских церемониях.

Чтобы создать видимость социальной близости солдат и офицеров, допускались выдвижение и назначение на офицерские должности среднего и особенно низшего звена солдат-крестьян, отличившихся на службе.

Накануне Русско-японской войны в японской армии был введен чин токумусотё — старшего фельдфебеля. Это был опытный, кадровый военный, прошедший все стадии обучения непосредственно в подразделении, командовавший отделением и даже полувзводом, зарекомендовавший себя как сторонник монархического строя. Старшим фельдфебелям разрешалось без отрыва от службы подготовиться и сдать экзамен для получения офицерского чина. Фельдфебелям и старшим унтер-офицерам, ушедшим в запас первой очереди в офицерском звании, разрешалось после прохождения лагерного сбора в войсках, но не позднее полугода после увольнения вернуться в армию и получить должность офицера.

К 1904 г. японская армия имела на вооружении 6,5-мм винтовки системы Арисака обр. 30 (1897 г.). Затвор винтовки скользящий, с поворотом. Магазин срединный на пять патронов с шахматным расположением. Заряжание обойменное.

Перед войной командование японской армии пулеметам уделяло недостаточное внимание. К 1904 г. в армии имелось лишь небольшое число 8-мм пулеметов Гочкиса, проходивших войсковые испытания.

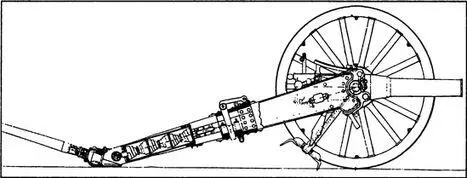

Основными орудиями японской армии были 75-мм полевая пушка обр. 1898 г. системы Арисака и 75-мм горная пушка обр. 1898 г. Обе пушки имели стволы с цапфами и жесткие лафеты. Щитов не было. Частичное гашение отката производилось с помощью башмаков, подкладываемых под колеса. Башмаки были связаны тросами с бельвилевскими пружинами, расположенными в средней части бруса лафета. Стрельба могла вестись и без этих противооткатных устройств, в этом случае длина отката на скользком фунте доходила до 10 метров. Кроме того, в нижней части лафета были помещены каучуковые буферы.

75-мм японская горная пушка обр. 1892 г.

Затвор у обоих орудий поршневой. Заряжание у полевой пушки унитарное, а у горной — раздельногильзовое.

Горная пушка разбиралась на четыре вьюка весом по 106 кг, причем ствол пушки был неразборным.

Снаряды у обоих 75-мм орудий были одинаковые. Стальная граната имела вес 6,1 кг и длину 4,5 калибра. Она содержала 0,8 кг мелинита. Шрапнель с 18-секундной трубкой имела тот же вес, но была короче — 3,5 калибра. В шрапнели было 234 пули и от 64 до 72 грамм ружейного пороха.

У полевой пушки граната и шрапнель имели начальную скорость 487 м/с, а максимальная дальность стрельбы гранатой составляла 7,8 км. У горной пушки начальная скорость 263 м/с, а дальность стрельбы гранатой 4,3 км.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]](/books/187233/aleksandr-shirokorad-tajny-russkoj-artillerii-posl.webp)