Александр Широкорад - Япония. Незавершенное соперничество

- Название:Япония. Незавершенное соперничество

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом «Вече»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-3472-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Широкорад - Япония. Незавершенное соперничество краткое содержание

Япония и Россия — соседи. Однако с начала XIX века их взаимоотношения выстраивались довольно сложно. Россия никогда не претендовала на японские острова. В свою очередь, даже националистически настроенные японские генералы главные цели своих походов видели в Китае и южных морях. Почему же на протяжении XX века русские и японцы пять раз сходились на поле брани? Готовилась ли Япония во время Второй мировой войны к нападению на СССР? Почему сейчас, в XXI веке, Япония является единственной в мире страной, выдвигающей к России территориальные претензии на государственном уровне?

Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в новой книге историка А.Б. Широкорада.

Япония. Незавершенное соперничество - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ухтомский же передал сигнал эскадре «следовать за мной», на том и ограничился. Но приказания этого никто из командиров кораблей не выполнил, а впоследствии все утверждали, что не заметили его. В кильватер «Пересвету» вступила одна «Победа». «Ретвизан» повернул к Порт-Артуру и вскоре скрылся из виду. Позднее за «Пересветом» последовали броненосцы «Полтава», «Севастополь» и «Цесаревич».

Главные силы японцев прекратили огонь и ушли на север, с ними ушел и 6-й отряд. 3-й отряд, находившийся с юга, вел огонь по концевым русским кораблям. 5-й отряд с присоединившимся к нему броненосным крейсером «Асама» также пытался помешать отходу русских.

После ухода главных сил японцев на север русские крейсера оказалась в очень невыгодном положении. Японские броненосцы открыли по ним огонь. Командовавший отрядом контр-адмирал Рейценштейн, находившийся на «Аскольде», решил, что эскадра окружена японцами, поднял сигнал «крейсерам следовать за мной» и пошел на прорыв к югу, пересекая курс своих броненосцев, идущих к Порт-Артуру. За «Аскольдом» последовал «Новик». «Диана» и «Паллада» отстали. Несмотря на сильный артиллерийский огонь японцев, «Аскольду» и «Новику» удалось прорвать кольцо и уйти, а «Диана» и «Паллада» присоединились к своим броненосцам. На этом сражение прекратилось. Японские корабли около 8 часов вечера скрылись в южном направлении.

В девятом часу вечера за «Пересветом» шли «Победа» и «Полтава». Все навигационные приборы на кораблях были выведены из строя, поэтому ориентировались по Полярной звезде. «Севастополь», «Цесаревич», «Паллада» и «Диана» отстали.

Ночью русские корабли атаковали японские миноносцы, но все выпущенные торпеды прошли мимо цели. Русская эскадра разделилась. Броненосец «Цесаревич», крейсер «Диана» и четыре миноносца в разное время повернули в море, решив идти во Владивосток. В Порт-Артур вернулись броненосцы «Пересвет», «Ретвизан», «Победа», «Севастополь» и «Полтава», крейсер «Паллада», три миноносца и госпитальное судно «Монголия».

Броненосец «Цесаревич» пришел в германскую военно-морскую базу Циндао. Немцы, как уже говорилось, держали весьма благоприятный для России нейтралитет. По законам морской войны «Цесаревич» мог стоять в Циндао 24 часа, а затем должен был уйти, но немцы вряд ли стали бы заставлять выполнять русских это условие. Тот же крейсер «Новик» тоже пришел в Циндао, погрузил там 250 тонн германского угля и пошел на прорыв во Владивосток. Но офицеры «Цесаревича» предпочли интернироваться в Циндао.

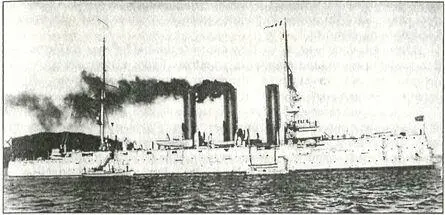

Крейсер «Диана» в Порт-Артуре

Крейсер «Диана» сиганул аж в Сайгон, куда идти было в три раза дольше, чем до Владивостока. По словам офицеров «Дианы», в Сайгоне французские власти хорошо отнеслись к русским, дали уголь, обеспечили ремонт крейсера и даже не заикались об интернировании его. «Диана» прибыла в Сайгон 12 августа и могла стоять там, сколько угодно, и уйти, когда угодно. Однако великий князь Алексей Александрович в Петербурге думал иначе. 22 августа в 11 часов утра в Сайгон прибыла телеграмма: «Генерал-адмирал приказал крейсеру кончать кампанию, спустить флаг и разоружиться по указанию французских властей. Авелан». Очевидец В. Семенов писал: «Что тут было! — почти бунт… „Не позволим спускать флаг! Не допустим разоружения! В море! В море!“ — кричали в кают-компании…» Но, увы, покричали, покричали и утихли господа офицеры. Нарушать субординацию и рисковать своей шкурой, идя во Владивосток, никто не захотел.

Командир крейсера «Аскольд» Рейценштейн и позднейшие историки утверждали, что «без докового ремонта крейсер не мог совершить безопасного плавания на океанской зыби». Но вот до Шанхая «Аскольд» дошел благополучно, «зыбь», оказывается, была только по пути во Владивосток. 30 июля «Аскольд» прибыл в Шанхай, а вскоре туда прибыл миноносец «Грозовой». И опять местные, то есть китайские, власти не предлагали интернироваться русским кораблям, а разрешили закупить 8800 тонн высококачественного кардиффского угля. «Аскольд», как и «Диана», мог уйти не только во Владивосток, но и на Балтику на соединение со 2-й Тихоокеанской эскадрой. Но у Рейценштейна, как и у командира «Дианы», были другие планы.

Лишь 7 августа к Шанхаю подошел отряд японских кораблей в составе броненосного крейсера «Токива», крейсеров «Нанива» и «Нийтака» и миноносцев «Хибари» и «Удзура». И вот только 8 августа местные власти потребовали ухода русских до 10 августа. И тут последовала телеграмма генерал-адмирала: «Разоружаться». 11 августа «Аскольд» и «Грозовой» спустили флаги.

Миноносцы «Бесшумный», «Бесстрашный» и «Беспощадный» ушли в Циндао и разоружились вместе с «Цесаревичем». Миноносец «Бурный» выскочил на камни у мыса Шантунг и был взорван экипажем.

Миноносец «Решительный» перед боем 28 июля был отправлен адмиралом Витгефтом в китайский порт Чиву с донесением Алексееву, но 30 июля был там захвачен японцами и немедленно введен в боевой состав японского флота. Он оказался единственным трофейным русским кораблем, принявшим участие в войне. «Решительный» переименовали в «Акацуки-2» в честь японского миноносца «Акацуки», погибшего 4(17) мая 1904 г. на мине под Порт-Артуром. «Акацуки-2» активно участвовал в Цусимском бою.

На прорыв во Владивосток отважился лишь капитан 2-го ранга М.Ф. Шульц — командир легкого крейсера «Новик». Крейсер зашел в Циндао, заправился углем и в ночь на 30 июля вышел во Владивосток. Шульц решил обойти Японию и пройти через пролив Лаперуза. Поскольку угля было израсходовано больше, чем планировалось, «Новик» зашел на Корсаковский пост на юге Сахалина. Там он был обнаружен японским легким крейсером «Цусима». Приняв уголь, «Новик» 7 августа пошел на прорыв, но получил три подводные пробоины. «Новик» вернулся к Корсаковскому посту и там был затоплен на мелководье. Команда его съехала на берег. Часть команды осталась для охраны крейсера, а остальные сумели добраться до Владивостока. Японцы завладели «Новиком» 5 июля 1905 г., то есть почти через год. Еще год шли спасательные работы, и только 16 июля 1906 г. крейсер был поднят. Его отбуксировали в Йокосуку и 11 июля 1908 г. переименовали в «Судзуя», а в декабре 1908 г. ввели в строй.

Глава 16

Тотальная крейсерская война — последний шанс России

В 1902 г. из собственного сырья железной руды Япония была в состоянии выплавить 240 тысяч тонн чугуна и добывала всего 10 миллионов литров нефти. Потребность страны в том же году составила 1850 тысяч тонн чугуна и 236 миллионов литров нефти. Стоимость импорта черных металлов и металлоизделий в 1901 г. составила 24 406,5 тысяч иен, нефти и нефтепродуктов — 15 миллионов иен, машин и оборудования для промышленных предприятий — 16,6 миллиона иен, шерсти и шерстяных изделий — 12 миллионов иен. А всего эти четыре вида товаров, имеющих важное значение для военно-экономического потенциала, обходились Японии в 73 006,5 тысяч иен, или 54,1 % всей стоимости импорта в 1901 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]](/books/187233/aleksandr-shirokorad-tajny-russkoj-artillerii-posl.webp)