Андрей Платонов - Борьба за господство на Черном море

- Название:Борьба за господство на Черном море

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом «Вече»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-5105-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Платонов - Борьба за господство на Черном море краткое содержание

Господство на море — один из краеугольных камней сути существования военно-морской силы. Это собственно то, ради чего вообще государство создает и содержит свой военный флот. И здесь не важно, понимается ли под «морем» все океаны Земли или конкретное море или часть этого моря. Главное — в нужной акватории Мирового океана в нужное время страна должна иметь полную свободу действия для решения там своих насущных проблем, как политических, так и экономических или военных, хотя, как правило, все они взаимосвязаны.

В преддверии Великой Отечественной войны только Черноморский из всех советских флотов имел задачу «обеспечить своё господство на театре». Почему только Черноморский? И если уж такая задача перед ним стояла, то как он с ней справился? И вообще — что такое «господство на море»? Ответам на эти вопросы и посвящена данная книга.

Борьба за господство на Черном море - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для выполнения неотложных работ по аварийному судоремонту, а также для изготовления вооружения и боеприпасов в Севастополе оставили размещенный в штольнях филиал завода № 201 и автономную электростанцию. Работы протекали бесперебойно и велись круглосуточно, количество рабочих и служащих достигало 700 человек. Мастерская выполняла главным образом заказы фронта и работала вплоть до падения города.

Из 6937 работников Севморзавода вывезли более 4500 человек. Правда, далеко не все они попали к новому месту дислокации завода. К сожалению, из-за слабого руководства наркомата судостроительной промышленности (НКСП) эвакуация прошла недостаточно организованно, некомплектно, с большой потерей рабочей силы.

Первоначально, в декабре 1941 г., его основной новой производственной площадкой стал завод им. Дзержинского в Туапсе, который к тому времени передали из НКМФ в НКСП. Одновременно в Туапсе в ведение НКСП передавали территорию демонтируемого нефтеперегонного завода и часть оборудования теплоэлектроцентрали. Однако оборудование на новом месте монтировалось медленно, и в марте 1942 г. завод еще не вышел на плановые показатели. К тому же во втором квартале 1942 г. начались интенсивные бомбардировки Туапсе, а во второй половине 1942 г. противник вышел к побережью в районе Новороссийска. По этой причине завод № 201 вторично эвакуировали, на этот раз в Поти и Батуми. К тому времени в Поти уже находились вывезенные из Севастополя судоремонтные мастерские, которые сначала размещались на территории мастерских НКМФ, которые передали ВМФ.

Для размещения завода № 201 и мастерских тыла флота в Поти использовали находившиеся в районе причальных стенок корпуса складов и мастерских Черноморского пароходства и других организаций, а также ввели в эксплуатацию корпуса мастерских строившейся Потийской ВМБ. Филиал завода № 201 организовали в Батуми, разместив его цеха в складских помещениях порта у причалов и в корпусах небольшого заводика, в мирное время выпускавшего оборудование для переработки чайного листа. Для двух плавучих доков сделали котлованы в гаванях Поти.

Размещение завода и мастерских в случайных помещениях вызвало большие трудности с организацией в них производства. В цехах отсутствовали механизация и крановое хозяйство, а сами цехи были разбросаны по территории порта и города и находились далеко друг от друга. Особые затруднения в первое время вызвала недостаточная энергетическая база в этих портах, потребовался ряд срочных мероприятий по дооборудованию районного энергетического хозяйства и организации собственной дизельной станции.

Тяжело налаживался ремонт кораблей Азовской военной флотилии в 1941–1942 гг. Созданное в августе 1941 г. объединение первоначально включало в себя преимущественно мобилизованные суда Азовтехфлота, Доно-Кубанского пароходства и рыболовецкие суда Азчеррыбпрома. К концу 1941 г. и в 1942 г. состав флотилии пополнился значительным количеством «морских охотников», бронекатеров, торпедных катеров и полуглиссеров, а также монитором «Железняков». Состояние многих мобилизованных судов оказалось неудовлетворительным и потребовало для приведения их в порядок крупных ремонтных работ.

Корабли базировались сначала на Мариуполь и Азов, затем, после оставления нами Мариуполя, силы флотилии перешли в Ейск, Ахтари и Темрюк. Зимний ремонт организовали при стоянке кораблей в Азове, Ахтари, Ейске, Темрюке, Краснодаре. Собственную ремонтную базу флотилии на берегу так и не создали главным образом ввиду быстро менявшейся обстановки на фронтах, а плавучих мастерских в распоряжении флотилии не имелось. Ремонт производился средствами местных предприятий. При весьма слабой оснащенности южных азовских портов ремонтными средствами не всегда выдерживались технические условия ремонта, материалы приходилось разыскивать в других пунктах, литье заказывать в Краснодаре. Несмотря на все эти трудности, к началу навигации ремонт повсеместно успели завершить.

Особенно тяжелое положение создалось на Черноморском флоте в начале 1942 г., когда, с одной стороны, большое количество аварийных кораблей требовало срочного восстановления, с другой — предприятия Севастополя, эвакуированные в Туапсе и Поти, еще не развернули производство на новых местах. Положение усугублялось тем, что с октября 1941 г. по март 1942 г. полностью отсутствовало материальное обеспечение из центра. И это при том, что многие корабли в ходе боевых действий получали тяжелейшие повреждения.

Таблица 9

Примеры некоторых тяжелых повреждений кораблей

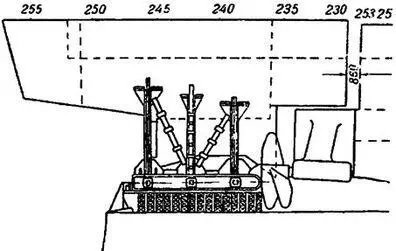

Стыкование кормовой оконечности крейсера «Фрунзе» с корпусом крейсера «Молотов»

Ввод кораблей с подобными повреждениями в мирное время потребовал бы не только длительного ремонта в условиях николаевских или севастопольского заводов, но и привлечение около десятка контрагентов из других регионов страны. Естественно, в военное время в условиях Черного моря ничего этого не было: ни времени, ни заводов, ни контрагентов. Помимо объема самих повреждений, на сроки ремонта влияло наличие резервов оборудования и деталей, необходимых для восстановления кораблей. Однако, например, завод № 201 восстановил лидер «Ташкент» с 3 сентября по 30 октября 1941 г. (сюда же вошли 39 суток стоянки в доке). Но это было в Севастополе. Восстановление крейсера «Красный Кавказ» производилось заводом № 201 в Поти, в плавучем доке грузоподъемностью 5000 т методом неполных докований, потребовало стоянки в нем почти четырех месяцев и последующего ремонта около двух месяцев. Наличие на складах запасных кронштейнов, валов и винтов для крейсера дало возможность восстановить крейсер в сравнительно короткое время.

Восстановление крейсера «Молотов» было произведено с использованием кормовой оконечности недостроенного крейсера «Фрунзе», причем работы в доке потребовали около четырех месяцев, ремонт же был закончен почти через год после получения повреждения. Восстановление крейсера без использования оконечностей недостроенного крейсера по условиям того времени затянуло бы ремонт на неопределенное время — скорее всего до окончания военных действий.

Недостаток производственных мощностей и судоподъемных средств, большая загрузка предприятий различными работами, крупные аварийные повреждения кораблей, для ликвидации которых давались короткие сроки, целый ряд других срочных заданий, отсутствие необходимого судового оборудования и материалов, — все это заставило предприятия и ремонтные органы на флотах изменить обычные методы работы, решать по-новому технические и производственные вопросы, и до некоторой степени рисковать, так как опыт в применяемых новых методах работ отсутствовал.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: