Андрей Платонов - Борьба за господство на Черном море

- Название:Борьба за господство на Черном море

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом «Вече»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-5105-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Платонов - Борьба за господство на Черном море краткое содержание

Господство на море — один из краеугольных камней сути существования военно-морской силы. Это собственно то, ради чего вообще государство создает и содержит свой военный флот. И здесь не важно, понимается ли под «морем» все океаны Земли или конкретное море или часть этого моря. Главное — в нужной акватории Мирового океана в нужное время страна должна иметь полную свободу действия для решения там своих насущных проблем, как политических, так и экономических или военных, хотя, как правило, все они взаимосвязаны.

В преддверии Великой Отечественной войны только Черноморский из всех советских флотов имел задачу «обеспечить своё господство на театре». Почему только Черноморский? И если уж такая задача перед ним стояла, то как он с ней справился? И вообще — что такое «господство на море»? Ответам на эти вопросы и посвящена данная книга.

Борьба за господство на Черном море - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

9 апреля бригаде подводных лодок командующий флотом поставил задачу во взаимодействии с авиацией уничтожать транспорты и плавсредства противника на его коммуникациях в северо-западной части Черного моря. Здесь сразу разберемся с взаимодействием. Опыт совместной работы с разведывательной авиацией черноморские подводники уже имели. Так в октябре — декабре 1943 г. командование бригадой подводных лодок получило от 30-го разведывательного авиаполка 103 донесения о противнике. Тогда 58 из них (то есть порядка 50 %) отрепетовали на корабли, так как информация всех остальных уже устарела. Подлодки приняли 30 % радиограмм — но уже тогда, когда они потеряли всякую ценность. Еще 16 радиограмм подлодки получили от самолетов непосредственно в море — однако ни одной из них воспользоваться не смогли, в основном из-за удаленности обнаруженного противника от собственных позиций. Таким образом, ни одного наведения подводных лодок, по данным авиационной разведки, не состоялось.

Кроме всего прочего, на результаты совместной работы с разведывательной авиацией сказывалась точность знания своего места — причем как подлодкой, так и самолетом. Выдача летчиками координат обнаруженной цели в открытом море с ошибкой в 10 миль являлась делом обычным. Для подводников ошибка в 10 миль, причем иногда даже в видимости берега, тоже была не редкостью. Поэтому неудивительно, что иногда подлодка, своевременно придя в указанный самолетом район, никого там не обнаруживала.

Что же изменилось к апрелю 1944 г.? Организационно или в вопросах технического обеспечения более высокой точности определения своего места подлодками и самолетами — ничего. Например, на освобожденных территориях не удосужились даже оборудовать радиомаяки, что в совокупности с уже имеющимися на Кавказе могло бы повысить точность определения своего места с помощью радиопеленгаторов. Впрочем, это, наверное, было не очень актуальным, так как и в 1944 г. половина черноморских подлодок вообще не имела радиопеленгаторов.

Определенные надежды возлагались на новую связную антенну ВАН-П3. Она располагалась над головкой зенитного перископа и таким образом теоретически обеспечивала радиосвязь на перископной глубине. Первые перископные антенны установили на нескольких подлодках буквально перед самой Крымской операцией. Благодаря им С-31 и С-33, оставаясь на глубине 7,5 м, смогли принять 62 радиосообщения от наших разведывательных самолетов, в то время как Л-4, оснащенная более ранней антенной ВАН-1, только 14. Правда, на Щ-201 и Щ-202, также оборудованных ВАН-П3, на третьи сутки похода слышимость совершенно пропала из-за падения сопротивления изоляции.

Для пользования антенной подходила только штилевая погода, поскольку уже при волнении 3–4 балла в антенну попадала вода и связь полностью пропадала. Кроме этого большие электропомехи давал стабилизатор глубины «Спрут». Вообще же дальность приема на перископные и выдвижные антенны даже при самых благоприятных условиях не превышала 110 миль, что, как правило, в несколько раз было меньше расстояния до базы, и таким образом связь с ней в подводном положении не обеспечивалась. Как мы видим, к сожалению, надежды на новую антенну оправдались лишь частично.

Что касается результатов наведения подлодок, то они характеризуются следующими цифрами. За время операции самолеты-разведчики передали в эфир 425 радиограмм с информацией об обнаруженных целях, подлодки приняли 125 из них, в результате чего предприняли 33 попытки выйти с целями на контакт. Кстати, в это же время подводные лодки перехватили 320 донесений соседних подлодок, и по их данным предприняли 19 попыток перехватить цели. Штаб бригады за время операции передал в эфир 1287 радиограмм с разведывательной информацией, из которых только 424 впоследствии признали своевременными, то есть такими, которыми можно было воспользоваться.

В результате М-111 как минимум дважды, 22 апреля и 4 мая, атаковала конвои, по данным бригады. 11 мая Л-4 выполнила атаку по наведению самолета-разведчика. С-31 также имела наведение от авиации, но применить оружие не смогла. 22 апреля А-5 обнаружила конвой по данным М-111, но не смогла занять позицию.

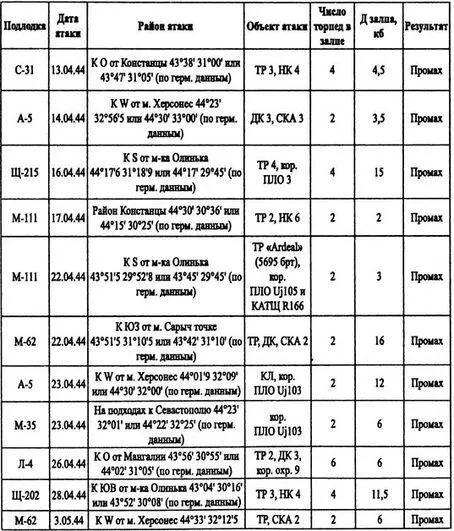

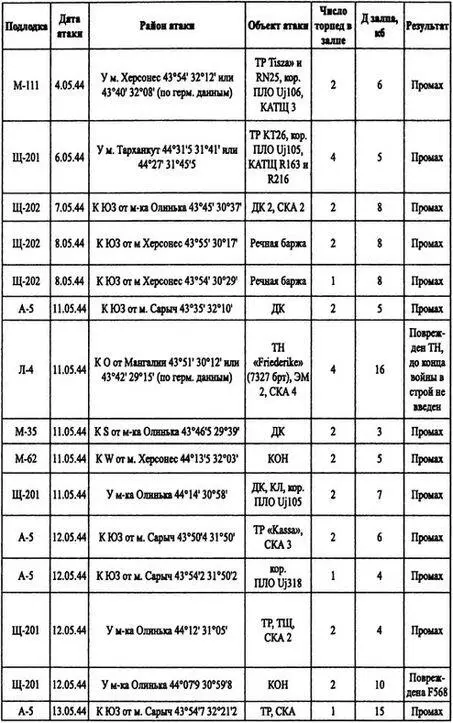

В целом в ходе Крымской операции все подводные лодки так или иначе имели контакт с противником. К сожалению, почти все эти контакты оказались безрезультатными. В 26 торпедных атаках подводники добились двух попаданий, да и те не привели к гибели целей. Правда, танкер «Friederike» (7327 брт) так до окончания военных действий в строй не ввели, так что можно считать его уничтоженным. Кроме этого 12 мая С-33 обнаружила брошенную экипажем поврежденную авиацией десантную баржу F-130 и потопила ее артиллерией. Но это слабое утешение. Тем более что за период операции мы потеряли Л-6. Безусловно, основная причина произошедшего — уровень боевой подготовки экипажей, и прежде всего подготовка командиров.

Торпедные атаки подводных лодок в ходе Крымской наступательной операции

Директивой от 9 апреля 1944 г. 1-й бригаде торпедных катеров поставили следующую задачу: «Системой последовательных ударов уничтожать транспортные средства противника на коммуникациях вдоль южного побережья Крыма и на незащищенных рейдах во взаимодействии с кораблями эскадры Черноморского флота, подводными лодками и авиацией» . Директивой от 10 апреля 2-й бригаде торпедных катеров предписывалось: «Уничтожать транспортные средства противника на коммуникациях Севастополь — Констанца и в портах Ак-Мечеть и Евпатория» . В дальнейшем в ходе операции частными распоряжениями обеим бригадам ставились задачи на уничтожение транспортных средств противника на подходах к Севастополю.

К началу операции более 50 % торпедных катеров находилось в ремонте. В процессе боевых действий приняли меры к форсированному вводу их в строй, в результате удалось добиться ежедневного участия в операции от трех до восьми катеров. Перебазирование торпедных катеров в Ялту и Евпаторию увеличило эффективность их действий. Однако как и у летчиков в Таврии, так и у катерников в Крыму хронически не хватало топлива. Здесь очень кстати оказался большой торпедный катер Г-6, который за два транспортных рейса доставил из Туапсе в Ялту 25 т горючего, продовольствия на две недели и три торпеды. Дефицит торпед ощущался вплоть до 9 мая, когда тральщики Т-409 и Т-410 доставили сразу 14 «изделий». Кстати, эти тральщики предполагалось использовать в набеге на коммуникации в районе Севастополя, но от этого отказались, о чем чуть ниже.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: