Андрей Платонов - Трагедии Финского залива

- Название:Трагедии Финского залива

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:Издательский дом «Вече»

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Платонов - Трагедии Финского залива краткое содержание

Во второй половине 1941 года Финский залив стал ареной трагических событий. В августе Балтийский флот, потерявший контроль над заливом, совершил трагический прорыв из Таллина в Кронштадт. По своим последствиям он был сравним с поражением при Цусиме. Загнанные противником на свою последнюю базу балтийские моряки выдержали разрушительные удары германской авиации по Кронштадту, провели сложнейшую эвакуацию гарнизона Ханко, а затем пережили страшную блокадную зиму.

Трагедии Финского залива - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Остальные силы флота должны были оказывать содействие войскам ПрибОВО. За несколько дней до начала военных действий или сразу с их возникновением в Балтийском море намечалось развернуть торпедные катера, подводные лодки первой и второй бригад. Разграничительная линия действий между бригадами устанавливалась по параллели Хоборга. Управление боевой деятельностью подлодок Военный совет флота предполагал осуществлять через командиров бригад. Каждой лодке нарезалась индивидуальная позиция, внутри которой она могла вести «неограниченную подводную войну». Южная часть Балтийского моря и участок между островами Готланд и Эланд определялись основными районами для постановки активных минных заграждений с надводных кораблей. Однако сами такие действия, как мы уже знаем, реально не планировались.

За незначительными изменениями все дальнейшие мероприятия по подготовке флота к ведению военных действий проводились в соответствии с принятым Решением командующего КБФ и разработанными на его основе планами. В частности, откорректировали мобилизационные планы, определили организацию сил флота и их базирование, разработали планы обороны баз с моря, начали сосредоточение необходимых запасов мин, топлива и других видов снабжения и вооружения по обеспечению действий флота, провели несколько учений по переводу сил флота в высшие степени готовности.

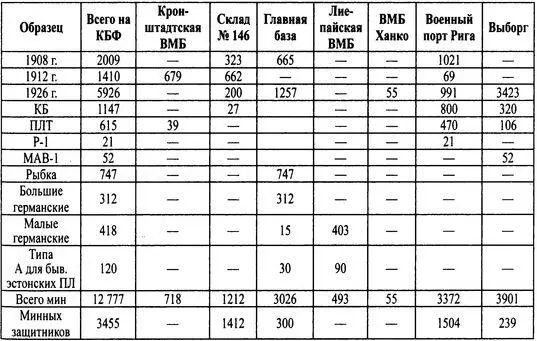

Придавая большое значение использованию имевшегося в наличии минного оружия, по решению командующего флотом проверили готовность кораблей к выполнению задач минных постановок. При этом смотрели организацию подачи мин складами и приемку их кораблями, а также приготовление мин к постановке. Во всех базах специальными комиссиями проверили запальные команды кораблей, блокшивов и складов. Несмотря на предпринятые меры по перераспределению минного запаса по новым базам после вхождения в состав Союза ССР прибалтийских государств, работу эту завершить не успели.

Распределение запаса мин заграждения по складам и базам на 1 марта 1941 г.

Примечание:Склад № 146 территориально располагался в Большой Ижоре.

Запас мин на театре и их распределение по базам к началу Великой Отечественной войны изменились незначительно. Например, КБФ дополнительно получил 33 новые донные магнитные мины МИРАБ, а количество минных защитников увеличилось до 3605. Кроме этого, на флоте имелось 92 авиационные мины. Однако обратите внимание: наибольшее количество мин оказалось сосредоточенно в Риге и Выборге, а не в Таллине, откуда планировалось создавать центральную минно-артиллерийскую позицию. С началом войны положение усугубилось нехваткой в Главной базе минных защитников, что заметно повлияло на качество минных постановок, прежде всего на их противотральную устойчивость.

Основные запасы топлива для кораблей оставались в районе Кронштадтской военно-морской базы. Весь запас авиационного бензина также находился на складах восточного аэродромного узла.

Запасы топлива на 22 июня 1941 г., тонн

Примечание:ТД — текущее довольствие, предназначенное для обеспечения повседневной деятельности; Н3 — неприкосновенный запас, предназначен для использования по мобилизации для вновь формируемых частей и для частей, развертываемых до штатов военного времени; М3 — мобилизационный запас, предназначен для использования в первые месяцы войны в счет подачи промышленностью по план-заказу первого года войны.

Почти все, что вывезли из самой тыловой базы, сосредоточили в самой западной, то есть передовой Лиепайской ВМБ. А вот в Ханко и в Риге запасов топлива не было вообще. В главной базе флота также отсутствовали запасы основных видов флотского топлива: мазута и соляра. Забегая вперед, отметим, что их дефицит стал ощущаться с первых дней войны. Ситуация осложнилась тем, что флот фактически не имел танкеров и наливных барж. Железнодорожные цистерны часто задерживались в пути, а то и просто возвращались назад органами военных сообщений и особыми отделами Красной Армии, так как им трудно было понять: зачем транспортировать такое, по их меркам, огромное количество топлива в Таллин, если идет эвакуация из Эстонии? Отсутствие запасов отчасти объясняется недостаточностью емкостей для жидкого топлива в Таллине, Риге, Ханко и на Моонзундских островах. Непосредственно на кораблях имелось в среднем около 50 % топлива от полного запаса. Отдельные корабли, как, например, эскадренный миноносец «Ленин» и 3-й дивизион подводных лодок, стоявшие в Лиепае, оказались вовсе с пустыми цистернами. Аналогичная картина наблюдалась в отношении обеспечения зенитным боезапасом.

Порты, расположенные в новых западных районах театра, оставались без надлежащего ухода с 1917 г. Оборудование их пришло в ветхость. Значительная удаленность друг от друга портов и новых военно-морских баз требовала обеспечения многочисленными вспомогательными судами. Между тем Краснознаменный Балтийский флот имел только четыре танкера и два водолея. Недостаток вспомогательных судов создавал перебои в снабжении и ставил боеспособность флота в зависимость от наличия свободного тоннажа вспомогательного флота.

Боевая техника кораблей, береговой и противовоздушной обороны флота по своим тактико-техническим данным не уступала противнику, а морская артиллерия являлась весьма совершенной. Но и здесь имелись существенные упущения. Защищенность кораблей от средств воздушного нападения уже не соответствовала качеству современной авиации. Существовало явно выраженное отставание в области радиоэлектронных средств обнаружения и, что особенно обидно, минно-трального оружия. К сожалению, поверхностный анализ первых лет Второй мировой войны, часто по материалам газетных писак, не дал оснований для сильного беспокойства по этому поводу.

Общеизвестно, что на Краснознаменном Балтийском флоте особенно остро ощущался недостаток в тральщиках. Но если взять в архиве дела с перепиской штаба КБФ с Главным морским штабом или с документами на доклад руководителям страны, то ощущения катастрофического положения с тральщиками и их основным вооружением нет. Можно предположить, что определенное успокоение вносил мобилизационный план МП-41, согласно которому КБФ должен получить несколько десятков тральщиков. Однако качество этого плана и его практическая реализация явились еще одним фактором, который объективно способствовал трагическому развитию событий в Финском заливе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: