Лев Гумилев - Сюита «Ландшафт и этнос»

- Название:Сюита «Ландшафт и этнос»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кристалл

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-9503-0010-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Гумилев - Сюита «Ландшафт и этнос» краткое содержание

Сюита «Ландшафт и этнос» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

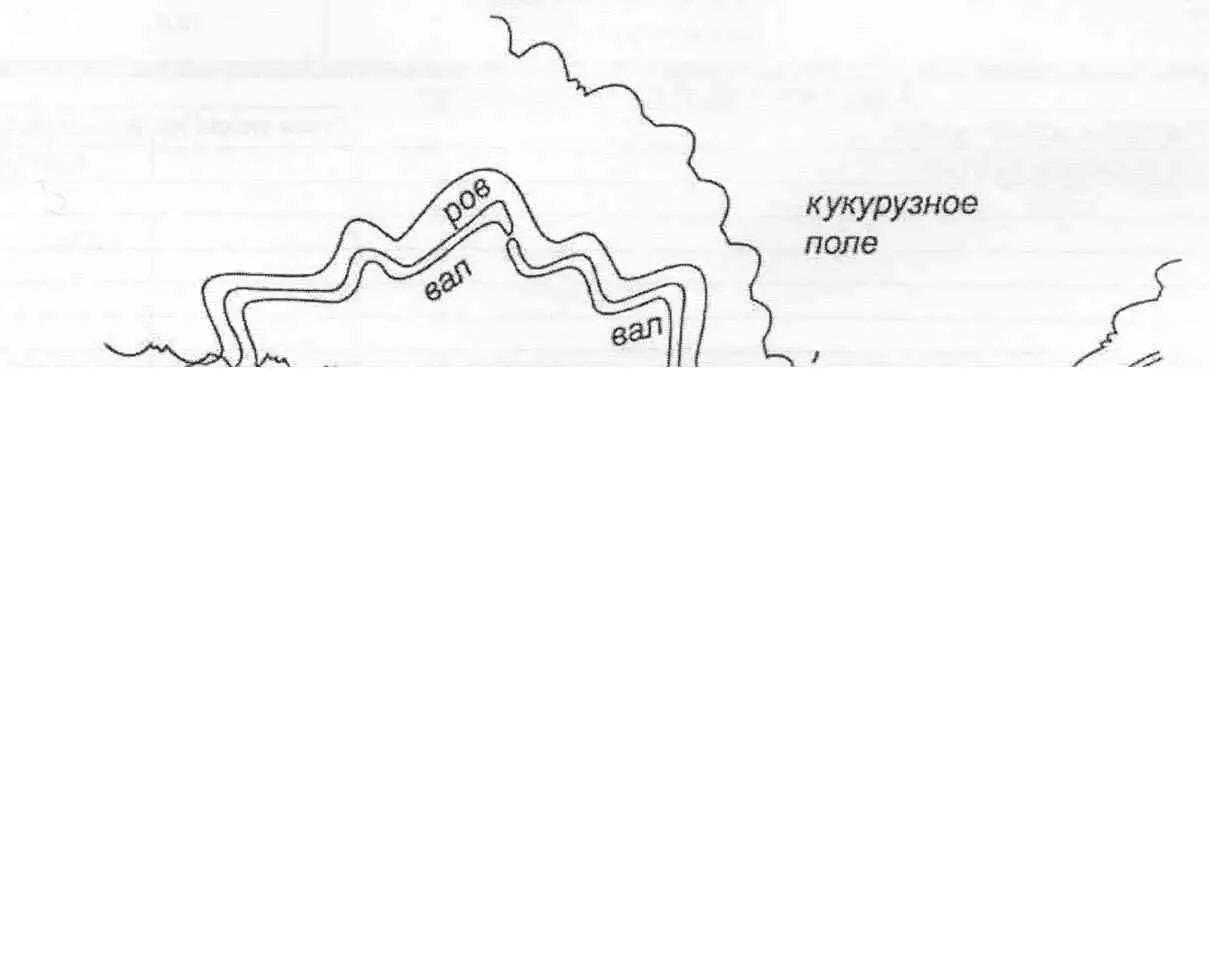

Рис. 4. План цитадели городища у хутора Харькив.

Второе городище этого типа, около станицы Шелковской, расположенное в густом лесу, у самого берега Терека, стало известно лишь потому, что грейдерная дорога перерезала его центральную часть. Керамика, найденная в выкидах по обочине дороги, мало выразительна. Можно сказать, что она аналогична татарской керамике на дюнах и в дельте Волги. Скорее всего, это ХVII-ХVIII вв.

В центре крепости находится цитадель. Стена спланирована, как новая линия с 15 выступами, изогнутыми под острыми углами. Ворота, обращенные к юго-востоку, прикрыты дополнительным валом, не соединяющимся со стеной цитадели. Высота валов достигает 4, а ширина рва 8 м. Глубина рва не установлена, так как во время посещения городище было затоплено наводнением Терека. По этой же причине не исследована внутренняя часть цитадели, диаметр которой равен 300 м.

С запада площадь городища прикрыта высоким хвойным валом. Ров между двумя насыпями частично наполнен водой. Это сооружение тянется от Терека до песчаных дюн, т.е. на 4 км, и перерезает всю речную долину. Южнее цитадели вдоль берега Терека идет менее высокий вал, смыкающийся с восточным валом, деформированным проложенной по нему дорогой. В центральной части городища от восточного вала идет дополнительный двойной вал к цитадели, а несколько южнее от восточного вала намечено ответвление на восток, заканчивающееся площадкой, может быть фундаментом сторожевой башни. За исключением юго-западной части, поросшей густым лесом, городище занято кукурузным полем и виноградником хутора Харькив, возникшего в середине XX в. Хуторские постройки уничтожили продолжение восточного вала между Тереком и дюнами, и поэтому план восточной окраины городища нечеток. К тому же если экстраполировать восточный вал до дюн, то конец этой линии упрется в станицу Шелковскую, где следы древних построек давно уничтожены при строительстве современных зданий. Поэтому можно сделать предварительное заключение: найденное экспедицией городище связано с поселениями по закраине песков и является форпостом, выдвинутым к берегу Терека в эпоху аридизации степной зоны, т.е. в XVII в. Обследование берега Терека выше и ниже этой крепости на протяжении 80 км позволило установить, что аналогичных сооружений здесь больше нет. В 1734 г. был сооружен Кизляр. К этому времени гребенские казаки заняли место хазар, а ногайцы и калмыки – место древнеболгарских племен. Соотношение же между кочевым и оседлым населением, также как между степным и приречным ландшафтами, осталось неизменным.

Проведенное исследование подтверждает тезис о наличии функциональной связи между ландшафтом и ареалом распространения народности. Только исходя из этого положения удалось найти археологическую культуру хазар на Волге и Тереке и, наоборот, по распространению древних народов с разными видами хозяйства и быта, т.е. по-разному использовавших природные условия, установить характер климатических и физико-географических условий изучаемой территории. Самым важным является чередование периодов увлажнения и усыхания и их продолжительность. Наиболее точные измерения последней возможны только при применении данных истории, но с учетом некоторых методических особенностей.

Из изложенного следует вывод о том, что закономерности, аналогичные тем, которые мы наблюдали в Прикаспийской низменности, могут быть обнаружены в любом населенном районе Земли, хотя, разумеется, для каждой области будут свои.

По поводу предмета исторической географии

(Ландшафт и этнос: III)

Статья опубликована в "Вестнике Ленинградского ун-та". - 1965. - N 18. вып. 3. - С. 112-120.

Прежде всего, условимся о значении термина. Это тем более необходимо, что, как отмечает историк «исторической географии» В. К. Яцунский, за этой дисциплиной установилась репутация «науки с неопределенным содержанием» [25] Яцунский В. К. Предмет и задачи исторической географии. Историк-марксист, № 5 (93), 1941.

. Заканчивая обзор историко-географических работ XIX – XX вв. (до 1941 г.), В. К. Яцунский приходит к выводу, что «задачей исторической географии должно быть изучение и описание географической стороны исторического процесса». В связи с этим он намечает четыре линии исследования: 1) природный ландшафт данной эпохи, т. е. историческая физическая география; 2), население с точки зрения его народности, размещения и передвижения по территории; 3) география производства и хозяйственных связей, т. е. историческо-экономическая география; 4) география «политических границ», а также важнейших политических событий» [25, стр. 21] 25 Яцунский В. К. Предмет и задачи исторической географии. Историк-марксист, № 5 (93), 1941.

.

Нетрудно заметить, что В. К. Яцунский мыслит историческую географию как вспомогательную историческую дисциплину и ставит проблемы, важные для историка, а не для географа. Собственно говоря, правомочно, но обзор историко-географических работ, сделанный В. К. Яцунским, показывает бесплодие неоднократных попыток многих талантливых и трудолюбивых ученых добиться в этом направлении успеха. Работы по интересующей нас области походили на справочники, это отмечается В. К. Яцунским как большой недостаток, с чем следует безоговорочно согласиться.

Причины этого печального положения указывает сам В. К. Яцунский «Историки слабо знакомы с географией, и наоборот» [25, стр. 21] 25 Яцунский В. К. Предмет и задачи исторической географии. Историк-марксист, № 5 (93), 1941.

. Это еще не беда, но хуже, когда, как говорит Оберхуммер, «географ, как только он покидает область географического исследования и начинает заниматься историей, перестает, быть естествоиспытателем и сам становится историком» [25, стр. 27] 25 Яцунский В. К. Предмет и задачи исторической географии. Историк-марксист, № 5 (93), 1941.

. Тут удачи заведомо быть не может, как и в обратном случае, но тем самым открывается корень, неудач: постановка проблемы неправильна и методика исследования не разработана. В самом деле, получить ответы на поставленные вопросы было бы крайне заманчиво, но как этого добиться? Никаких рекомендаций в статье не дается, и это заставляет нас перейти к другой работе В. К. Яцунского, содержащей описание историко-географических представлений XV-XVIII вв. Здесь В. К. Яцунский дает более совершенную дефиницию. «Историческая география, – пишет он, – изучает не географические представления людей прошлого, а конкретную географию прошлых эпох» [26, стр. 3] 26 Яцунский В. К. Историческая география. М., Изд. АН СССР, 1955.

. Различие в определении очевидно. Если в первой работе краеугольным камнем и целью была история, то теперь она отступает перед задачами географии. К сожалению, и тут нет никаких указаний на возможную методику исследования. Но содержащийся в книге разбор теории географического детерминизма и воззрений историков эрудитской школы позволяет ознакомиться с историей вопроса и непосредственно обратиться к самой проблеме.

Интервал:

Закладка: