Андрей Васильченко - 100 дней в кровавом аду. Будапешт — «дунайский Сталинград»?

- Название:100 дней в кровавом аду. Будапешт — «дунайский Сталинград»?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза-пресс

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-903339-14-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Васильченко - 100 дней в кровавом аду. Будапешт — «дунайский Сталинград»? краткое содержание

Зимой 1944/45 г. Красной Армии впервые в своей истории пришлось штурмовать крупный европейский город с миллионным населением — Будапешт.

Этот штурм стал одним из самых продолжительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Битва за венгерскую столицу, в результате которой из войны был выбит последний союзник Гитлера, длилась почти столько же, сколько бои в Сталинграде, а потери Красной Армии под Будапештом сопоставимы с потерями в Берлинской операции.

С момента появления наших танков на окраинах венгерской столицы до завершения уличных боев прошло 102 дня. Для сравнения — Берлин был взят за две недели, а Вена — всего за шесть суток.

Ожесточение боев и потери сторон при штурме Будапешта были так велики, что западные историки называют эту операцию «Сталинградом на берегах Дуная».

Новая книга Андрея Васильченко — подробная хроника сражения, глубокий анализ соотношения сил и хода боевых действий. Впервые в отечественной литературе кровавый ад Будапешта, ставшего ареной беспощадной битвы на уничтожение, показан не только с советской стороны, но и со стороны противника.

100 дней в кровавом аду. Будапешт — «дунайский Сталинград»? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Генерал-полковник Фрисснер на мосту Маргариты. 4 ноября 1944 года

Находившиеся в Будапеште воинские формирования венгерской армии вряд ли могли являть собой серьезную силу. Если к этому добавить проблемы со снабжением оружием, то ситуацию можно было бы назвать критической. Генерал-полковник Фрисснер прекрасно понимал, что в этих условиях Будапешт стал бы легкой добычей для Красной Армии, о чем он незамедлительно сообщил 27 октября 1944 года в личном письме Гудериану. Он просил помощи, так как понимал, что имеющимися силами вряд ли можно было удержать венгерскую столицу. В течение последующих недель он неоднократно повторял свою просьбу, но все было безуспешно. А тем временем 2 ноября советские механизированные части стали собираться в районе Альшонемеди, Оча Юллё, Гомба. До окраин Будапешта оставалось всего 15 километров.

В своем дневнике Миклош Коваловски так описывает впечатления горожан от впервые услышанной ими канонады: «Даже в коротких перерывах между боями я все равно слышу канонаду. Могут ли так часто стрелять по случайно прорвавшимся вражеским машинам? В итоге я прихожу к выводу, что это не залпы зенитной артиллерии. Неужели фронт настолько близко подступил к нам?… После короткого обеденного перерыва затихли сирены, но я все равно слышу шум разрывов снарядов. Теперь становится очевидным, что это не зенитные пушки, а тяжелая артиллерия. Судя по всему, на юго-востоке от города идет ожесточенное сражение… Фронт добрался и до нас. Как долго это будет продолжаться? Сможем ли мы это выдержать?»

В своих воспоминаниях венгерские парашютисты так описывали появление первых советских танков: «Во второй половине дня 2 ноября со стороны противотанковой батареи можно было услышать сильную артиллерийскую стрельбу. Вскоре повозки, запряженные лошадьми, стали беспорядочно отходить со стороны Кечкемета. Они забили все дороги между Шорокшаром и линией обороны. Повозки, у которых сломалась ось, мы спихивали с дороги в кювет… Как только мы освободили проезжую часть, из расположения батареи прибыло несколько солдат, которые сообщили, что в их расположение ворвались русские танки».

В другом документе рассказывается следующее: «Пять Т-34 очень быстро достигли моста, переброшенного через противотанковый ров. Я помню каждый момент этой сцены! Мы оцепенели от страха, повисла тишина, были лишь слышны урчание советских танков и лязганье гусениц. Было темно, но мы отчетливо видели, как вслед за танками по шоссе следовала русская пехота. У нас был приказ пропустить танки вперед и открыть огонь по пехоте. Танки шли вперемешку, иногда меняясь местами, но перед мостом они остановились. В этот момент открыло огонь закопанное в акациевой роще зенитное орудие. Его поддержали солдаты, которые из-за моста стали стрелять из фаустпатронов. Одновременно с этим был открыт огонь из пулеметов, который заставил пехоту, сопровождавшую советские танки, залечь на землю. Вследствие столь неожиданного обстрела все пять танков были подбиты».

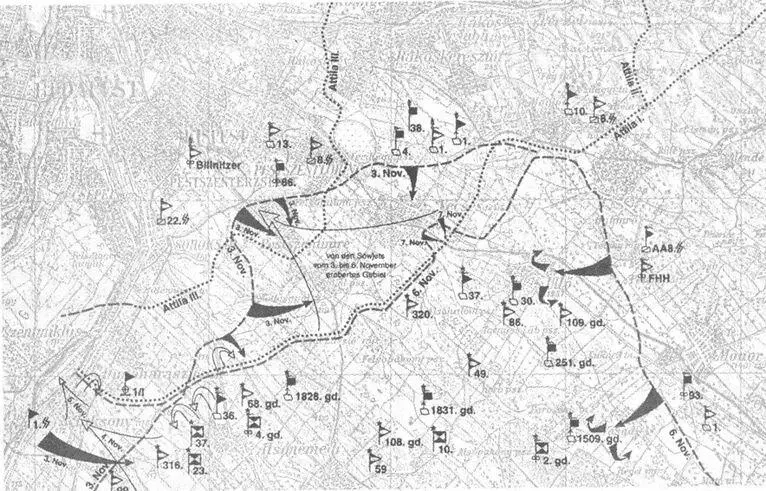

А затем последовала атака 4-го гвардейского механизированного корпуса. С наступлением ночи на позиции венгерских парашютистов под Шорокшаром и под Дунахарасти двинулось по двадцать танков.

«На рубежах обороны несколько часов бушевал бой. Несколько танков подорвалось на минах или были подбиты из противотанковых орудий. Затем их пришлось отвести с передовой. Под Шорокшаром нескольким танкам удалось прорвать линию обороны, но советская пехота не поспела за ними. Она завязла на левом фланге, и в результате танки отступили назад… Атака, предпринятая под Дунахарасти, захлебнулась после многочасового обстрела с приличного расстояния. Фронт был удержан. Несколько советских танков подбито».

Наступление продолжилось, когда 3 ноября на грузовых автомобилях и повозках была подвезена свежая советская пехота. В тот день силам 4-го гвардейского механизированного корпуса удалось прорвать оборону венгров. Танки смяли позиции, удерживаемые эсэсовцами из дивизии «Мария Терезия», и приблизились к Шорокшару. До цели оставалось буквально несколько километров. Однако успех оказался временным. Вечером того же дня парашютисты под командованием своего командира Эдёмера Ташшоньи смогли отбить у Красной Армии захваченную территорию.

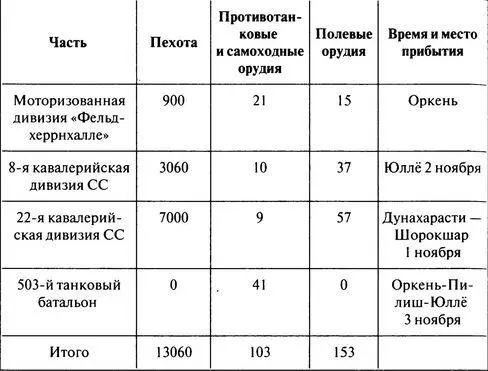

Тем временем силы 2-го гвардейского механизированного корпуса смогли овладеть Монором, Юллё, Вечешем, Дьялом и Пештсентимром, где оборону пытался организовать отряд венгерской полиции. В распоряжении венгров оказалось лишь пять итальянских танков типа «Ансальдо», которые в прошлом использовались армией Муссолини для подавления абиссинских повстанцев. Из этих танков три были сразу же подбиты. Один из советских танков въехал на улицу Юллё, в то время как остальные Т-34 устремились в направлении аэропорта Ферихедь. Прибывшие на подмогу силы 8-й кавалерийской дивизии СС и 12-й венгерской пехотной дивизии на следующий день смогли вернуть себе Вечеш и Монор. Но почти сразу же последовала советская контратака, и часть Вечеша была почти сразу же отбита красноармейцами. 4 ноября немецко-венгерской группе удалось ненадолго продвинуться в направлении Юллё.

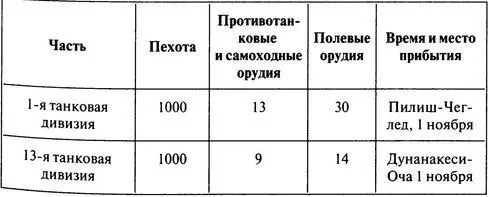

В те дни большинство немецких войск оказалось сконцентрировано в районе Цегледа. Советское танковое наступление затормозилось здесь 5 ноября 1944 года. Многие танки оказались подбитыми. Советская пехота не поспевала за ними. Начал сказываться недостаток боеприпасов и горючего. Предпринятое контрнаступление 1-й и 13-й немецких танковых дивизий поставило под угрозу позиции передовых частей Красной Армии, которые находились на пике наступления. Они могли быть окружены. Затем были пущены в бой части 22-й кавалерийской дивизии СС. В итоге части Красной Армии были отброшены за «Линию Аттилы». К 8 ноября 1944 года немцам удалось обратно отвоевать находящиеся между Дунахарасти и Дьялом высоты Казанкути и Биро. Отброшенные советские танки отнюдь не означали прихода короткого затишья. Советские пехотинцы постоянно атаковали позиции отвратительно подготовленных эсэсовцев из 22-й кавалерийской дивизии. В итоге красноармейцам удавалось кое-где прорвать линию обороны. Ситуацию приходилось исправлять венгерским парашютистам, которые вполне успешно ликвидировали прорывы.

Таблица 3

НЕМЕЦКИЕ ЧАСТИ, НАПРАВЛЕННЫЕ В ВЕНГРИЮ

Из мемуаров генерал-полковника Штеменко, бывшего в то время первым заместителем начальника Генерального штаба Красной Армии, становится ясным, как в Генштабе прореагировали на приостановление наступления 46-й армии. Естественно, никто не решался отменить приказ Сталина или как-то изменить его. В Генштабе полагали, что положение все еще можно было спасти. В сложившейся ситуации единственным выходом было расширение фронта наступления. Вместо фронтального наступления было решено попытаться охватить Будапеште двух сторон. 6-я гвардейская танковая армия и 7-я гвардейская армия должны были пробить немецко-венгерскую оборону в районе Хатвана, в результате чего советские армии должны были выйти к Дунаю в районе Ваца. Одновременно с этим 46-я армия после взятия острова Чепель должна была захватить Шорокшарский район, форсировать «старый» Дунай, после чего вторгнуться в Будапешт со стороны Эдра. 5 ноября 1944 года для осуществления запланированного наступления советские войска провели перегруппировку. Этот факт указывает на то, что отныне стратегическое руководство операцией оказалось в руках военных экспертов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: