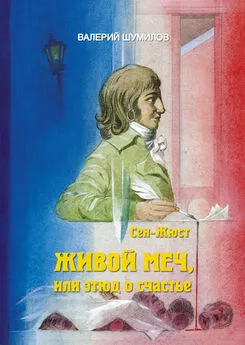

Валерий Шумилов - Живлй меч или Этюд о Счастье. Жизнь и смерть гражданина Сен-Жюста

- Название:Живлй меч или Этюд о Счастье. Жизнь и смерть гражданина Сен-Жюста

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИПК «ПресСто»

- Год:2010

- Город:Иваново

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Шумилов - Живлй меч или Этюд о Счастье. Жизнь и смерть гражданина Сен-Жюста краткое содержание

АННОТАЦИЯ

«Живой меч, или Этюд о счастье» – многоплановое художественное повествование из эпохи Великой французской революции – главной социальной революции Европы, заложившей политические основы современного мира. В центре романа-эссе – «Ангел Смерти» Сен-Жюст, ближайший сподвижник «добродетельного» диктатора Робеспьера, один из создателей первой республиканской конституции и организаторов революционной армии, стремившийся к осуществлению собственной социальной утопии справедливого общества, основанного на принципах философии Ж.-Ж. Руссо.

Среди других героев книги – убийца Цезаря Брут, «Наполеон Крузо», бывший император Франции, сосланный на остров св. Елены, маркиз де Сад, «герой трех революций и двух материков» генерал Лафайет, парижский палач Сансон, «подстигающей национальной бритвой» – гильотиной по пятьдесят человек в день, и даже сам товарищ Сталин, чуть было не осуществивший танками Рабоче-Крестьянской Красной армии свою великую мечту о всемирной революции на практике.

Живлй меч или Этюд о Счастье. Жизнь и смерть гражданина Сен-Жюста - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

У нас до сих пор нет военных установлений и законов, соответствующих духу республики, которую мы должны основать… Военное искусство монархии непригодно для нас, сейчас другие люди и другой противник… Наша нация уже обрела свой особый характер; ее военная система должна быть иной, чем система ее противников; поскольку французская нация внушает страх своим пылом, своей стремительностью, а ее противники неповоротливы, равнодушны и медлительны, то и в ее военной системе должен быть молниеносный удар» [3]

.

Молниеносный удар… Именно так: он должен был действовать на фронте подобно разящей молнии. Ни малейших сомнений в своем предназначении Сен-Жюст не испытывал: он исполнял предначертание Общей воли, голосом которой был Робеспьер. И вот, вполне сознательно олицетворяя себя с этой самой молнией , он уже в первом бою своим поведением поразил солдат, оценивших его бесстрашие, но сам Сен-Жюст, когда позже задумался над этим, даже не решил, можно ли считать его по-настоящему храбрым. Ведь храбрым мог считаться лишь тот, кто умел преодолеть в себе страх смерти. А Сен-Жюст не мог испытывать (и не испытывал) этого страха в принципе, так как твердо знал, что не может погибнуть, пока не выполнит предназначенную ему Общей волей (или того, что раньше называлось Провидением) миссию.

Его самого удивило собственное хладнокровие в том бою (подготовленный к войне рассказами отца, Антуан ожидал от горячки боя и собственных более горячих чувств!) и то, как он спокойно отнесся к первому убитому (или раненому, – он не удосужился узнать об этом) им врагу .

И к собственным, открывшимся как бы ниоткуда, способностям к стратегическому планированию он, ни дня ни служивший в армии и знакомый с военным искусством лишь по книгам, тоже отнесся как к должному.

Впрочем, откуда у Гоша, Дезе, Мишо или Пишегрю, бывших до революции солдатами, сержантами и капралами, открылись те же способности?

Во всем была видна воля Провидения. Или то, что теперь называлось Общей волей.

Основанная на этом знании несокрушимая уверенность Сен-Жюста в Победе или Смерти приводила в смущение генералов, заставляла идти за ним без оглядки в бой простых солдат, вначале только подтрунивавших над «принцем из Парижа» (для них, обтрепанных и изголодавшихся, как всегда пышно одетый надменный комиссар выглядел почти что неприлично), раздражала его коллег из Конвента (а их собралось при Мозельской и Рейнской армиях больше дюжины), но в конечном итоге делала свое дело: все поражения остались позади, впереди была победа.

Да разве не само Провидение позволило автору никому не известной поэмы «Органт» предугадать еще тогда, в 1786 году, собственное будущее: подобно своему герою шевалье Органту, возглавившему в IX веке войско франков на Рейне, в конце 1793 года бывший шевалье Сен-Жюст оказался в тех же самых местах и тоже фактически в роли командующего армией, хотя и с гражданским чином.

Думая об этом, Сен-Жюст удивленно пожимал плечами и вспоминал совсем не подходящие к настоящему моменту «миротворческие» строчки своей поэмы:

А если бы сосед на нас напал,

«Остановитесь! – я б врагам сказал. –

Должны ли люди убивать людей?

Ведь разве нет у вас жен и детей?

Чем землю кровью нашей обагрять,

Домой ступайте сеять и пахать!

Оружие оставьте, бросьте меч!

Мы жизнь лишь мирную должны беречь

! [4] [4] Сен-Жюст А. Органт, III песня.

-

только покачивал головой: вряд ли австрийцев или пруссаков можно было убедить разойтись благими призывами к мирной жизни. Так же как одними обращениями (пустыми словами) к самим мирным (и скупым!) французам помочь армии – защитнице родины – нельзя было накормить солдат.

Тот наивный поэт, автор «Органта», который давно умер в Сен-Жюсте, был неправ – меч бросать было нельзя…

Теперь Сен-Жюст понимал и Карно, выигравшего битву при Ватиньи в своем прежнем чине капитана . Но этот капитан через Комитет общественного спасения командовал теперь всеми генералами Республики. И он был прав: в революции власть народа (диктатура народных представителей!) должна была осуществляться гражданским

управлением (подкрепленной, если понадобится, послушной гражданской диктатуре военной силой, добавлял Сен-Жюст про себя)! Но вот что касается генералов…

Это было еще одно странное чувство – генералы казались Антуану совсем не такими, какими должны были являться спасители Республики: это были не очень умные, не очень способные и даже не очень патриотически настроенные служаки, производившие впечатление младших офицеров, которым после исчезновения из армии офицеров-аристократов невероятно повезло – Революция кинула им на плечи генеральские эполеты. Во всяком случае, общаясь с генералами фронта, Сен-Жюст хладнокровно отметил про себя: большинство этих полководцев во всех отношениях уступают ему самому, и не только в стратегическом мышлении…

Исключение составляли несколько старых вояк, вышедших из инженерных частей еще королевской армии, а также оба главных генерала – командующий Рейнской армией Шарль Пишегрю и командующий Мозельской армией Лазар Гош, но эти два военачальника были полными дилетантами в политике, что предопределяло их абсолютную беспомощность в соприкосновении с всемогущей гражданской революционной властью.

А чего стоили военные таланты генералов, готовых победить врага-иностранца в открытом поле, но отступавших перед врагом-французом в лице сидевшего в тылу вора-интенданта? Гош, назначенный командующим в начале месяца, буквально бился в истерике, пытаясь обеспечить свою нищую полуголодную, раздетую и разутую армию всем необходимым, но не добился ровным счетом ничего. Еще в Париже Сен-Жюст читал его отчаянные послания Комитету общественного спасения: «Чтобы солдаты пошли в наступление, они, по крайней мере, должны ходить. А они этого не смогут сделать по причине отсутствия башмаков. Ежедневно по сто волонтеров приходят ко мне босыми. Я отдал все, что у меня есть, и сам хожу в единственной паре сапог, но обуть армию не могу».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дональд Гамильтон - Путешествие будет опасным [Смерть гражданина. Устранители. Путешествие будет опасным]](/books/582183/donald-gamilton-puteshestvie-budet-opasnym-smert.webp)