Эварт Окшотт - Рыцарь и его доспехи. Латное облачение и вооружение

- Название:Рыцарь и его доспехи. Латное облачение и вооружение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-2636-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эварт Окшотт - Рыцарь и его доспехи. Латное облачение и вооружение краткое содержание

Эварт Окшотт — известный историк и знаток Средневековья — рассказывает о вооружении и доспехах рыцарей. В этой книге через пристальное изучение доспехов владетельного феодала автор воссоздал подлинный облик сюзерена, от которого зависела жизнь и благосостояние его вассалов.

Доспехи рыцаря, его вооружение — это визитная карточка воина, сведения о его месте в обществе, богатстве и степени искушенности в хитростях военного дела. Мы узнаем о поточном производстве латного облачения, которое стоило больших средств. Кроме этого, создавались именные шедевры для конкретных персон. Эти доспехи учитывали все особенности фигуры и воинских привычек заказчика, отличались необыкновенным удобством и совершенством форм. Во второй части книги автор перечисляет все известные типы мечей, кинжалов, копий и многие другие виды оружия для рыцарских поединков Средних веков.

Рыцарь и его доспехи. Латное облачение и вооружение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

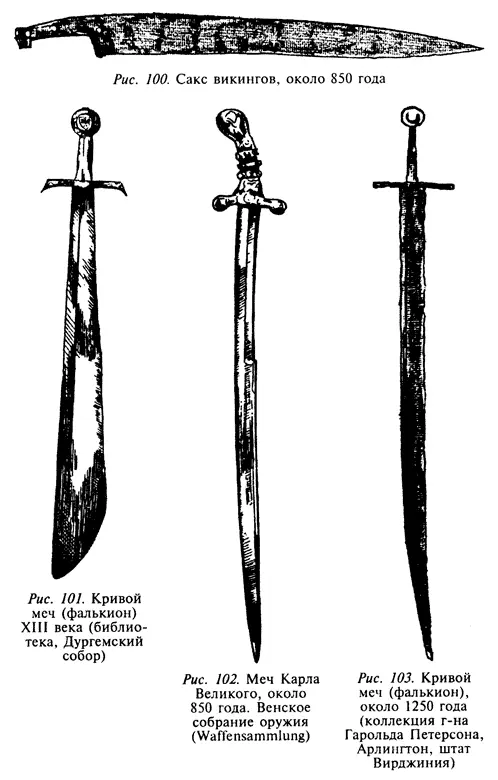

То, что я написал выше, относится исключительно к прямому обоюдоострому мечу; но был и другой тип мечей, с искривленным клинком. Такие мечи тоже были в ходу в Средние века. Эти кривые мечи, или сабли, были основным оружием пехоты, но иногда ими пользовались и рыцари. Этот тип оружия являл собой прямое продолжение и усовершенствование древнего холодного оружия, которое особенно любили викинги. Речь идет об их саксе. Обычно размерами сакс уступал прямому мечу, имея только один рубящий заточенный и искривленный край. Противоположный край, так называемый «тупяк», был расплющенным и прямым. Искривленный режущий край загибался кверху и сходился с тупым краем в виде острия. Весь меч в таком случае напоминал формой огромный кухонный нож (рис. 100). Хотя некоторые средневековые кривые мечи ( фалькионы ) были действительно похожи на такие ножи (рис. 101), другие, происходившие по большей части из Восточной Европы, были больше похожи на современные сабли (меч такой формы лучше всего воплощен в великолепном, сохранившемся до наших дней экземпляре — мече, принадлежавшем Карлу Великому в VIII веке — см. рис. 102). Почти во всех случаях рубящая часть клинка была выпуклой, но иногда (самый яркий пример — сакс викингов) она была и вогнутой, что придавало оружию весьма странный вид (рис. 103).

До XV века рукоятки этих кривых мечей имели обычную для меча форму, но с этого времени их начинают оснащать еще одной гардой в дополнение к крестообразной. Эта гарда представляла собой изогнутую полосу металла, прикрепленную к крестообразной гарде и направленную к головке. Эта полоса защищала пальцы.

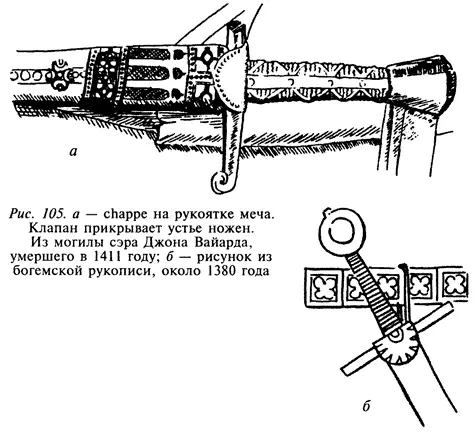

Для того чтобы меч из металлической конструкции превратился в практичное оружие, необходимо сделать ручку. Эта ручка, как следует из ее названия, была той частью меча, за которую его держали. Ручка расположена между крестообразной гардой и головкой. Ручки делали из дерева и весьма разнообразно отделывали и украшали — обматывали шнурами или проволокой, покрывали кожей, пергаментом, льняной тканью или бархатом; короче, использовали множество самых разнообразных материалов. Часто ручки представляли собой настоящие произведения искусства, особенно в XIII и XIV веках. Часто деревянную основу обматывали тонкой бечевкой, например из желтого шелка, а сверху наматывали более толстый алый шнур. Получалось некое подобие плетеной сумки, иногда у эфеса и головки ручка украшалась кисточками (рис. 104). Или, например, обмотка из серебряной проволоки переплеталась с нитью зеленого шелка. Иногда вместо кистей нижнюю часть ручки украшали особым элементом, называвшимся chappe (накидка) — это был своеобразный двойной полукружный клапан, который откидывался на обе стороны клинка от центральной части крестообразной гарды (рис. 105).

Конечно, эти «мягкие» украшения приходилось часто менять или, по крайней мере, чинить и покрывать ручку заново. Основа рукоятки, вероятно, могла служить дольше клинка, но кисточки, «накидки» и обмотки должны были изнашиваться достаточно быстро — не говоря о том, что они часто пачкались кровью и портились.

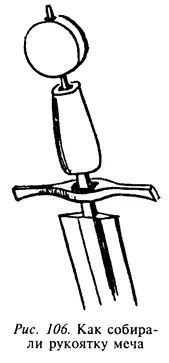

Особый интерес представляет способ, каким окончательно собирали мечи и намертво крепили рукоятку к клинку. Вот краткое описание того, как это делали: каждый клинок заканчивался длинным «жалом», называемым хвостовиком или языком. В центре крестовидной гарды просверливали отверстие, через которое пропускали язык. Точно так же в головке было высверлено отверстие, в которое вставляли конец языка. Этот конец выступал над верхним краем головки приблизительно на четверть дюйма. Этот выступающий конец использовали как заклепку или расковывали ее для надежного крепления рукоятки к клинку. Но как вставить ручку? Для этого существовало два способа. В мечах эпохи викингов и до 1250 года языки были широкими и плоскими. Деревянную ручку выполняли в форме своеобразного сэндвича. К каждой стороне языка прикрепляли по плоскому куску дерева, на внутренних поверхностях которых древесину выбирали так, чтобы она насаживалась на язык. Свободные края деревянной ручки склеивали друг с другом, а затем всю ручку покрывали каким-либо материалом и для надежности скрепляли обмоткой. После этого на конец языка насаживали головку, расклепывали конец языка, чем окончательно крепили рукоятку. Однако после 1250 года языки стали длинными и узкими, как стебельки, и мастера стали применять иную, более простую технику. Ручку вырезали по требуемой форме из одного цельного куска дерева, после чего по центральной оси высверливали отверстие. Потом раскаливали язык, зажимали ручку в тиски и вставляли раскаленный язык в просверленный направляющий ход. Таким образом, каждый язык выжигал в ручке собственное, подходящее для него отверстие. Таким путем добивались идеального соответствия стержня и просверленного туннеля. Мы твердо знаем, что применяли именно такой способ, так как в мечах более позднего периода и в некоторых средневековых образцах когда разбирали рукоятки, то находили в ручке следы обжига и идеальное совпадение стержня и отверстия. К тому же это был единственный простой и верный путь. Поскольку сам я не только пишу о мечах и рисую их, но и делаю мечи, то могу сказать об этом на основании собственного практического опыта.

Когда в ручке просверливали направляющее отверстие, ее можно было покрыть и перевязать; потом ее устанавливали на место, прочно зажимали, если это было необходимо, надевали на вершину языка головку и расклепывали конец языка. Этот процесс схематично показан на рисунке 106.

В повседневных ситуациях мечи носили в руке или в ножнах. В Средние века ножны делали точно так же, как в бронзовом веке или в XVIII столетии. Сам клинок «задавал» форму ножен. Две очень тонких деревянных полосы прикладывали с обеих сторон к клинку и вырезали ножны по его форме. Ножны покрывали кожей, пергаментом, льняным полотном, бархатом — по предпочтению заказчика, — так же как и ручки. Покрытие приклеивали к деревянной основе и сшивали либо на ребре, либо на одной из сторон. Приблизительно до 1310 года конец ножен не укрепляли металлическим футляром, конец защищали только колпачком для предупреждения быстрого изнашивания. Однако после указанного времени на ножнах появляются металлические круговые замки. К этим замкам крепили металлические кольца, в которые вдевали ремни, на них меч подвешивали к поясу. В более ранних ножнах концы ремней обматывали вокруг корпуса (рис. 107, а и б).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: