Максим Зарезин - Еретики и заговорщики. 1470–1505 гг.

- Название:Еретики и заговорщики. 1470–1505 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-4951-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Зарезин - Еретики и заговорщики. 1470–1505 гг. краткое содержание

В русской истории известны отдельные периоды, которые выделяются в ряду прочих насыщенной концентрацией ярких событий, выдающихся личностей, крутых поворотов, имевших судьбоносное значение для будущего России. Таково последнее тридцатилетие XV века. Это время разрыва с ордынской зависимостью и утраты новгородской вольности, жестоких внутренних распрей и беспрецедентного расширения внешних связей, брака московского государя с византийской принцессой и затяжного династического кризиса. Это время напряженных духовных исканий, жестоких идеологических споров, затейливых придворных интриг. Время, полное парадоксов, когда ожидание Судного дня сочеталось с предчувствием великого будущего России, а рост национального самосознания — с активным привлечением европейских технологий, специалистов, идей. И еще один парадокс — княжение Ивана III, один из наиболее изученных, излюбленных медиевистами периодов, который одновременно содержит в себе больше вопросов, чем ответов. Об этих загадках размышляет на страницах своей книги историк и журналист М. Зарезин.

Еретики и заговорщики. 1470–1505 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Старые споры о главном

Главный источник сведений о ереси, и он же главный свидетель обвинения — так называемый «Просветитель». Объемистый труд Иосифа Волоцкого состоит из 15 глав — «слов», которые по содержанию своему можно условно подразделить на четыре группы. Первые четыре Слова посвящены разбору критики еретиками православия и христианства как такового и отповедям преподобного Иосифа на означенные нападки. Их анализ порождает серьезные сомнения в том, что автор спорит именно с современными ему раскольниками. Пятое, шестое, седьмое Слова посвящены защите догмата иконопочитания.

В восьмой — десятой главах «Просветителя» рассматриваются эсхатологические воззрения еретиков и официальной церкви в свете несостоявшегося в 1492 году Апокалипсиса. Слова с двенадцатого по пятнадцатое так или иначе затрагивают проблему осуждения и наказания еретиков. Несколько особняком стоит Слово одиннадцатое, направленное против «ереси новгородских еретиков, хулящих иноческое житие».

Итак, вначале было Слово первое. Здесь прп. Иосиф ведет речь о «новой ереси новгородских еретиков, говорящих, будто у Бога Отца Вседержителя нет ни Сына, ни Святого Духа, Единосущных и Сопрестольных, и что нет Святой Троицы». Новгородские кривоверы якобы полагали Иисуса Сыном Божим не по существу, но по благодати, так же как и ветхозаветных пророков, а Духа называли дыханием, исходящим из Божиих уст и растворяющимся в воздухе. В опровержение этих измышлений Иосиф приводит только пророческие свидетельства, поскольку жидовствующие отвергали написанное святыми апостолами и святыми отцами о Святой и Животворящей Троице.

Экклезиологические соблазны жестокотерзали церковь с тех пор, как начала складываться христианская догматика. В ранневизантийскую эпоху полемика об Ипостасях Святой Троицы сопровождалась подлинными трагедиями: кровавыми столкновениями, государственными переворотами и даже войнами, не говоря уже о жестоком преследовании инакомыслящих партией, которая в данный момент занимала доминирующее положение.

Православие выстрадало и отстояло Троичный догмат в упорной борьбе с ересями, низводившими Сына Божия или Святого Духа в разряд тварных существ или же лишавшими Их достоинства самостоятельных Ипостасей. Противники антитринитариев тем самым сохраняли для верующих свободным путь ко спасению. Действительно, в «очеловеченном» Христе невозможно подлинное соединение Божества и человечества. Только Сын, единосущный Богу-Отцу, мог Своим Воплощением, смертью и воскресением оживотворить и спасти человека, и только Дух, единосущный Отцу и Сыну, может освящать и соединять нас с Богом, — учил святитель Афанасий Великий.

Наиболее серьезную опасность для православного христианства представляло арианство, учение, получившее поддержку как басилевсов, иерархов церкви, высших сановников империи, так и широких народных масс. (Вспомним приведенное свидетельство Св. Григория Нисского.) В начале IV века александрийский пресвитер Арий весьма успешно проповедовал свои взгляды, согласно которым второе лицо Троицы Христос — хотя и совершеннейшее творение Божье, но все-таки тварь, то есть существо не вечное, не существовавшее до рождения и не безначальное, и как таковой он Сын Божий не по существу, а по благодати.

Иосиф в Слове первом воспроизвел не иудейскую, а арианскую точку зрения. Из арианского репертуара почерпнул автор «Просветителя» и следующий довод: Христос не изначален, а сотворен, Он не существовал при Творении, поскольку слова: «Сотворим человека по образу и по подобию Нашему» — Бог сказал ангелам либо Сам Себе. «Так еретики безумнее иудействуют, так иудеи противятся истине и переворачивают», — резюмирует прп. Иосиф».

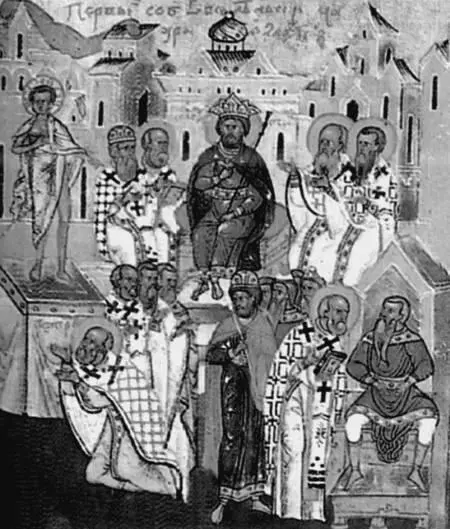

Афанасий Великий в послании своем к Афрам упоминает нечестивые изречения ариан о том, «что Сын из не сущего, что Он — творение и создание, что было время, когда Его не было, и что Его природа изменяема». В 325 году в Никее состоялся вселенский собор, призванный поставить точку в споре между Арием и православными. Собор осудил арианство и принял Символ веры. Слова Символа, утверждающие веру: «И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша», — опровергают арианское учение о тварности Сына и утверждают сущностное единство Отца и Сына. Арий же в отношении Христа употреблял термин подобный (или подобносущный ).

В своем Слове Иосиф воскрешает дискуссию на Никейском соборе и постулаты антиарианской литературы, в частности творений Афанасия Великого. Четыре слова Афанасия Великого против ариан были переведены на славянский язык еще в 907 году. В Новгороде по инициативе архиепископа Геннадия был составлен сборник, содержащий Четыре слова против ариан и Слово на Пасху Афанасия Великого. Появление сборника наверняка связано с ересью жидовствующих, но вряд ли сам факт его составления является доказательством того, что еретики исповедовали арианство. Тем не менее Слово первое «Просветителя» представляет собой антиарианский памфлет, слабо связанный с историческим контекстом и довольно небрежно адаптированный для обличения «жидовства».

Вот образчик такой адаптации. Обратим внимание, как Иосиф утверждает тварность Иисуса: «Да устыдятся жиды, утверждающие, будто Божество единолично и односоставно, и будто Бог Отец Вседержитель не имеет Сына, Единосущного и Сопрестольного Себе, и будто Христос, о Котором проповедали пророки, является Сыном Божиим не по Существу, но по благодати, как Давид и Соломон». Но иудеи, а следом и их российские последователи должны были отрицать существование Сына Божьего в принципе — в любой возможной ипостаси. Для иудаизма не может быть абсолютно никаких компромиссов в этом фундаментальном понимании Единственного Одного Бога, который есть окончательный созидательный источник всей жизни и смерти, элементов природы, поддерживающий все физические и духовные силы.

Предвижу возражения: в Ветхом Завете под «сынами Божьими» подразумеваются Ангелы (Быт. 6:4), сыном Божиим именуется царь Давид. (Подчеркнем, слова «сын» в обоих случаях употребляются именно со срочной буквы). Господь возвещает пророку Нафану о Давиде следующими словами: «Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцем, и он будет Мне сыном; и если он согрешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих» (2 Цар. 7:14)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: