Максим Зарезин - В пучине Русской Смуты. Невыученные уроки истории

- Название:В пучине Русской Смуты. Невыученные уроки истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2543-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Зарезин - В пучине Русской Смуты. Невыученные уроки истории краткое содержание

В период Смуты XVII века антигосударственные, антироссийские силы впервые вышли на политическую сцену, и не просто проявили себя, а стали играть одну из ведущих ролей в общественной жизни нашего Отечества.

Как появились на Руси «смутотворцы», что их роднит с многочисленными и многоликими преемниками последующих эпох, в чем причина их ненависти к собственному народу? Над этими и другими вопросами размышляет на страницах своей книги Максим Зарезин.

В пучине Русской Смуты. Невыученные уроки истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

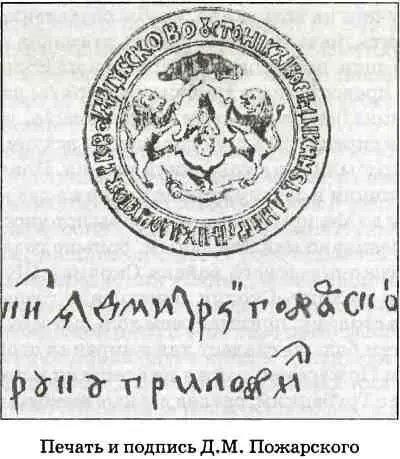

Пожарский и Минин прекрасно понимали, что в Москве у них не останется выбора — либо иметь в лице воинства под командованием тушинского боярина Трубецкого сомнительных союзников, либо, оттолкнув их, приобрести открытого врага. Учитывая многочисленность казачьих отрядов, их несомненное превосходство в боевом опыте перед ополченцами, последним ничего не оставалось делать, как объединиться с Трубецким и казачьими атаманами и, стиснув зубы, терпеть их выходки вплоть до покушения на жизнь князя Дмитрия Михайловича.

Служивые люди, у которых казаки разоряли имения и вырезали семьи, да и прочие земские ратники имели свои резоны ненавидеть новоявленных «братьев по оружию». По отзыву Соловьева, казаки видели «злого врага в каждом мирном гражданине, живущем плодами честного труда»: «им нужно было опустошить государство вконец, истребить всех некозаков, всех земских людей, чтобы быть безопасными на будущее время» {13} 13 Соловьев С. М. Указ. соч. Т. 8. С. 506.

. Об их опустошениях летописец говорит, что и в древние времена таких мук не бывало; воеводы доносили: «Там и там стояли казаки…. села и деревни разорили и повоевали до основания, крестьян жженых мы видели более семидесяти человек, да мертвых больше сорока человек, мужиков и женок, которые померли от мученья и пыток, кроме замерзших» {14} 14 Соловьев С. М. Указ. соч. Т. 9. С. 26.

. После того как шайка атамана Баловня, состоявшая из черкас, литовских людей и русских «воров», побывала на Онеге, там было найдено 2325 трупов замученных людей. В 1614 году Яков Делагарди доносил из Новгорода: «казаков слишком много в стране… они грабят, жгут, убивают и творят такие жестокости с боярами, горожанами и крестьянами, женщинами и детьми, о каких никогда не слыхано и от язычников». Схожую оценку дает и русский летописец: «И многие беды деяху, различными муками мучили, яко ж в древних летех таких мук не бяше» {15} 15 ПСРЛ. Т. XIV С. 135.

.

Современники свидетельствуют о «вражде великой» между воинством дворянским и казаческим после их соединения в августе 1612 года {16} 16 Станиславский А. Л. Гражданская война в России XVII в. Казачество на переломе истории. М., 1990. С. 44.

. Однако самые худшие предположения земской части рати не оправдались: несмотря на постоянные перебранки, раздрай, а нередко и бойкот со стороны Трубецкого, войско не раскололось и решило свою военную задачу — принудило польский гарнизон Кремля к сдаче и воспрепятствовало гетману Ходкевича прийти на выручку осажденным. Тем не менее день взятия Кремля 26 октября 1612 года был омрачен казачьими беспорядками, которые чуть не довели русскую рать до открытого междоусобия. Весьма странно, а быть может по-своему символично — в стиле оруэлловского «новояза», что именно эта дата недавно избрана в качестве празднования Дня национального примирения.

Вооружены и самовластны

Земское ополчение осенью 1612 года в определенной мере претерпело ту же эволюцию, что и войско, собравшееся под стенами Москвы весной 1611 года: в его ряды стали вливаться казачьи и воровские элементы, которые, увеличивая рать численно, ослабляли ее внутреннее единство, вносили раздор и смуту в ряды ратников. И хотя земцам удалось на сей раз сохранить политическое первенство, кампания по избранию нового царя началась в крайне неблагоприятной для патриотов обстановке.

Москва, освобожденная от поляков, оказалась под контролем казаков: «И хожаше казаки во граде Москве толпами где ни двигнутся в базар человек 20 или 30, а все вооружены самовластны, а менше 15 человек или десяти никако же не двигнутся. А от бояр же чину никто же с ними вопреки глаголати не смеюще и на пути: встретающе и борже в сторону воротяще от них, но токо им главы своя покланяюще» {17} 17 Хроники Смутного времени. С. 457.

. Новгородский сын боярский Иван Философов, захваченный в плен поляками в ноябре 1612 года, так описывал ситуацию в столице: «и во всем-де и казаки бояром и дворяном сильны, делают, что хотят, а дворяне да и дети боярские разъехались по поместьям, а на Москве осталось дворян и детей боярских всего тысячи с две, а казаков полпяти тысячи человек, да стрельцов с тысячу человек, да мужики чернь…» Лифляндский дворянин Георг Брюнно говорит о 6000 казаках, бывших в столице, которые, по его словам, спорят с боярами, ибо «желают иметь такое правительство, которое позволило бы им совершать здесь в стране свободный грабеж и другие насилия по их прежней привычке» {18} 18 Черепнин Л. В. Земские соборов и утверждение абсолютизма в России. С. 113; Шмурло Е. Ф. Курс русской истории. Московское царство. С. 266.

. «Одно представляется несомненным, — резюмирует А. А. Семин. — Казаков в период, предшествующий Земскому собору, и во время его работы, было значительно больше, чем дворян-ополченцев» {19} 19 А. А. Семин. Политическая борьба в Москве в период подготовки и деятельности собора 1613 // Государственные учреждения и классовые отношения в отечественной истории. М.-Л., 1980. С. 84.

.

Многие служилые люди и земские ратники разъехались по домам, к семьям, к хозяйствам, а казацкой вольнице спешить было некуда и незачем. Более того, попытки земских начальников под предлогом военных приготовлений выпроводить опасных союзников из столицы не увенчались успехом — казаки отказывались покидать Москву до избрания нового царя. Будучи хозяевами положения в Москве, казачьи атаманы оказывали неприкрытое давление на участников собора и земское правительство, возглавляемое Мининым, Пожарским и Трубецким. Тот же Иван Философов утверждал, что иные бояре не отказывались от старого варианта с королевичем Владиславом, однако не смели обнаружить свое мнение, «боясь казаков», а казаки «говорят, чтоб брать кого из русских бояр, а примеривают Филаретова сына и Воровского Калужского», то есть Михаила Романова и сына Марины Мнишек от тушинского «царика» {20} 20 Шмурло Е. Ф. Курс русской истории. Спорные и невыясненные вопросы русской истории. С. 266.

.

Так было еще в ноябре 1612-го, когда только разослали грамоты в провинции с наказом прислать в столицу для государского «обирания» представителей разных сословий. Первое заседание собора должно было состояться 6 декабря, но добраться до Москвы удалось малому числу делегатов, и начало работы отложилось на месяц. Тем не менее избирательные дебаты начались и достигли нешуточного накала. Противоборствующим сторонам удалось достичь компромисса, отказавшись от выдвижения наиболее одиозных фигур: Воренка и Владислава. Это произошло в середине декабря 1612 года, когда столицу пришлось покинуть Ф. Мстиславскому, давнему стороннику призвания королевича. Земство даже постановило вывести его из состава Думы. Несомненно, отъезд видного боярина был спровоцирован весьма горячими спорами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: