Максим Зарезин - В пучине Русской Смуты. Невыученные уроки истории

- Название:В пучине Русской Смуты. Невыученные уроки истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2543-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Зарезин - В пучине Русской Смуты. Невыученные уроки истории краткое содержание

В период Смуты XVII века антигосударственные, антироссийские силы впервые вышли на политическую сцену, и не просто проявили себя, а стали играть одну из ведущих ролей в общественной жизни нашего Отечества.

Как появились на Руси «смутотворцы», что их роднит с многочисленными и многоликими преемниками последующих эпох, в чем причина их ненависти к собственному народу? Над этими и другими вопросами размышляет на страницах своей книги Максим Зарезин.

В пучине Русской Смуты. Невыученные уроки истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Знаменательный эпизод произошел во время литовского похода 1500 года. Великий князь послал на помощь отряду под командованием Юрия Захарьина племянника казненного Ивана Патрикеева Даниила Щеню с тверской ратью. В объединенном войске Щеню назначили воеводой в большой полк, а Захарьина — в сторожевой. Внук Ивана Кошки оскорбился, написав великому князю о том, что ему «невмочно» служить в сторожевом полку и «стеречи князя Данила». разразившийся конфликт пришлось разбирать великому князю, который решительно пресек претензии обиженного боярина. А. А. Зимин замечает в этой связи, что здесь нет местнического дела {31} 31 Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России, С. 298.

. Действительно, Юрий Захарьин прекрасно понимал, что не имеет никаких формальных оснований оспаривать назначение Щени, однако раздражение против Патрикеевых было столь велико, что боярин не смог его сдержать, даже предугадывая гнев государя.

В 1505 году великим князем стал сын Софьи Палеолог Василий III. Казалось, он должен сторониться «выезжан», так долго находившихся в числе его политических противников. Однако в 1510 году едва избежавший плахи сын князя Ивана Патрикеева Василий (в иночестве Вассиан) вернулся в Москву из опалы. Вассиан стал «великий и временной человек у государя великого князя ближней, и яз так и государя великого князя не блюлся, как его боялся и слушал» {32} 32 Судные списки Максима Грека и Исаака Собаки. М., 1971. С. 107.

. Боярскую думу возглавил уже знакомый нам Даниил Щеня — двоюродный брат Вассиана.

Падение нового правительства Патрикеевых произошло в 1525 году, после того как великий князь задумал развестись с женой Соломонией Сабуровой, чтобы жениться на молоденькой Елене Глинской. Когда Василий пожелал узнать мнение Вассиана относительно своих матримониальных планов, князь-инок сравнил его вопрос с «вопрошением Иродиады о главе Иоанна Крестителя». Державный жених не простил подобной дерзости. В 1531 году состоялся церковный собор, разбиравший обвинения против Вассиана и его единомышленника богослова и публициста Максима Грека. В числе главных обвинителей выступал сын Юрия Захарьина Михаил. Он указывал на обвиняемых как на смутотворцев, распространителей различных пагубных лжеучений. Вассиан Патрикеев был заточен в Волоцкий монастырь, где вскоре умер.

После смерти Василия III в 1533 году власть в стране оказалась в руках не Елены Глинской, регентши при малолетнем сыне Иване, а Михаила Захарьина и еще двух членов Опекунского совета, под надзор которых была поставлена «процедура сношения между думой и вдовствующей великой княгиней». При этом Боярская дума и ее руководители де-факто лишались реальных властных полномочий {33} 33 Скрынников Р. Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 88, 89.

. Сложившееся после смерти Василия III положение устраивало только Захарьиных и их соратников Морозовых. Вся остальная политическая элита не желала с ними мириться. Как сообщает летописец: «Того же лета, августа съ службы из Серпухова побежали князь Семенъ Федоровичъ Вельской, да околничей Иванъ Васильевъ сын Лятцкого и съ сыном; а советниковъ ихъ, брата княжь Семенова князя Ивана Федоровича Белского же да князя Ивана Михайловича Воротынского и зъ детми, велелъ поимати князъ велики и мати его великаа княгини и оковавъ за приставы посадити» {34} 34 Русские летописи. Т. III. Воскресенская летопись. Рязань. 1998. С. 377.

.

Смысл событий лета 1534 года, на наш взгляд, состоит в том, что со смертью государя и выходом на политическую авансцену московского боярства, перед теми, кто не оказался в числе узкого круга временщиков, вставал вопрос: кому служить теперь: высокомерным узурпаторам Шуйским, или Захарьиным. Не удивительно, что некоторые из «выезжан» решили вновь поступить на «государеву службу», только на этот раз к польскому королю. Ситуация казалась настолько безысходной, что к «выезжанам» присоединились даже родственники Захарьиных Ляцкие.

После кризиса лета 1534 года Захарьины ушли в тень, где пребывали в течение тринадцати лет. Несмотря на свою сплоченность и влияние, старомосковский клан никогда не старался играть «первым номером». Захарьины — мастера придворной интриги, им противопоказан открытый бой, которого они всячески стараются избежать. Их конек — умение расположить к себе правителя, силой и авторитетом которого будут сильны и Захарьины. Во время малолетства Ивана Грозного они остались не у дел, сознательно уступая инициативу уничтожавшим друг друга временщикам. Но как только ситуация стабилизировалась и Иван Васильевич заявил о себе не как о номинальном, а как о реальном самодержце, Захарьины быстро нашли верный способ подобраться к трону поближе. 3 февраля 1547 года состоялась свадьба молодого царя и Анастасии — дочери покойного Романа Юрьевича Захарьина. Начинается очередное возвышение Захарьиных — Юрьевых. Как отмечает И. И. Смирнов, с лета 1547 года Захарьины — Юрьевы вместе с Морозовыми выступают как наиболее влиятельная и важная группа политиков {35} 35 Смирнов И. И. Очерки политической истории Русского государства 30–50-х годов XVI в. М.-Л., 1958.С.179.

.

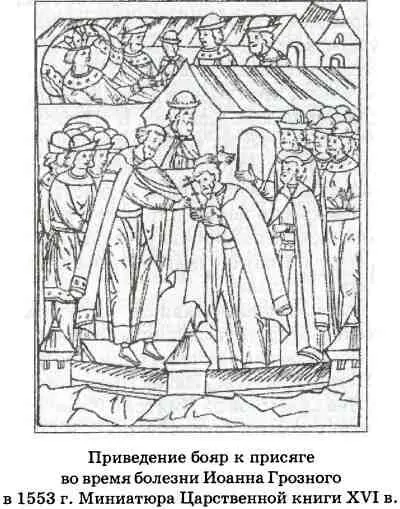

В начале марта 1553 года Иван серьезно заболел. Положение больного стало критическим, и государю прямо напомнили о необходимости составить духовную грамоту. Царь завещал трон сыну Димитрию, родившемуся во время Казанского похода. Но когда Иван лично сообщил о своей воле придворным и потребовал принести присягу наследнику престола, «бысть мятеж велик и шумъ и речи многия въ въсех боярех». Больному царю пришлось проявить весь свой темперамент и красноречие, чтобы склонить бояр целовать крест Димитрию. Официозный взгляд на события марта 1553 года подробно отражен в «Повести о мятеже», сочиненной самим Иваном Грозным и его помощниками. Вот как там излагается точка зрения мятежников: «А околничей Федор Григорьевич Адашев почал говорити: „Ведает Бог, да ты, — государь: тебе, государю, и сыну твоему царевъчю князю Дмитрею крестъ целуемъ, а Захарьиным намъ, Данилу с братьею, не служивати; сын твой, государь нашъ, ещо в пеленицах, а владети нами Захарьинымъ, Данилу з братьею. А мы уж от бояр до твоего возрасту беды видели многая“» {36} 36 ПСРЛ. Т. XIII. Никоновская летопись. М., 2000. С. 524.

.

Аргументы Адашева-старшего предельно ясны: он присягает законному наследнику, но, вспоминая недавнюю смуту, выражает резонное беспокойство в связи с предполагаемым регентством. Словам этим следует тем более доверять, что их приводит сам Иван Грозный. Если выступление бояр и можно назвать мятежом, то он был направлен не против самодержавной власти, а против грядущей диктатуры Захарьиных. Тем самым, исходя из намерений укрепить государство и из опыта недавних событий, они старались предупредить новую «великую замятию».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: