Жаклин Симпсон - Викинги. Быт, религия, культура

- Название:Викинги. Быт, религия, культура

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-9524-1741-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жаклин Симпсон - Викинги. Быт, религия, культура краткое содержание

Жаклин Симпсон — крупнейший специалист по культуре скандинавов и англичан. Редактор всемирно известного журнала «Фольклор», автор множества популярных книг, в числе которых «Словарь английского фольклора» и «Британские драконы». Эта книга познакомит вас с викингами, искусными стратегами, мореходами и первопроходцами, прославившимися беспримерной военной экспансией. Вы узнаете таинственные подробности архаических ритуалов с участием жрицы, называемой Ангелом Смерти. Автор рассказывает о находках археологов, исторических хрониках и фольклоре северных народов.

Викинги. Быт, религия, культура - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

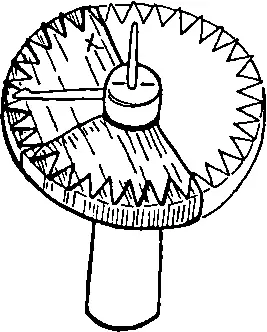

Для того чтобы идти по курсу, викинги должны были иметь пеленгаторный компас, который помогал им найти страны света по солнцу или Полярной звезде, если она была видна. В древненорвежском языке есть названия для восьми направлений: северо-восток и юго-восток называются буквально «к земле на север» и «к земле на юг», а северо-запад и юго-запад — «наружу на север» и «наружу на юг»; «наружу» означает «в море». Такие обозначения должны были появиться у моряков на пути, где на востоке находились большие просторы земли, а на западе — открытое море, как это и было у берегов Норвегии. В языке не было специальных терминов для таких мелких подразделений, как северо-северо-восток, — видимо, на старых компасах обозначали только восемь направлений.

Однако в 1948 году в Гренландии в руинах, относящихся примерно к 1200 году, был обнаружен деревянный диск с нарезками. Если бы диск был полным, то нарезок было бы 32, что соответствует 32-частному делению компаса, которое, как известно, использовалось в позднем Средневековье, поэтому было высказано предположение, что викинги использовали более совершенную систему пеленгации, чем предполагалось до сих пор, и что этот предмет — пеленгаторный компас викингов. В центре диска есть отверстие: в него можно было вставить ось, которая могла служить ручкой, и на такой оси могли быть, кроме того, укреплены стрелка солнечных часов и подвижная стрелка-указатель, которая могла отмечать курс, что было полезно, хотя, конечно, не необходимо (рис. 47). Две насечки, находящиеся под прямым углом друг к другу, судя по всему, чем-то отличались от других; на них заметны царапины. Возможно, они обозначали две главных стороны света, например север и запад.

Чтобы определить свое местоположение с помощью такого компаса (или даже более грубого, с 8 или 16 делениями), моряк должен был только поворачивать его, пока зарубка, обозначавшая север, не указала бы на точку, где вертикальная линия, прочерченная от полуденного солнца, пересекала горизонт. Тогда он сразу понимал, где находятся другие стороны света, и мог менять свой курс, пока нос корабля не оказывался в одном направлении с точкой, указывавшей в нужную сторону. Ночью, если была видна Полярная звезда, он мог сориентировать по ней зарубку, указывавшую на север. Если по опыту знал, в каком именно месте в это время года поднимается солнце, то он мог и не ждать до полудня, а произвести наблюдения на рассвете, соотнеся нужную зарубку с восходящим солнцем; у него могли даже быть с собой таблицы для таких вычислений, поскольку Стар-Одди составил для этого таблицы по временам года, а также таблицы полуденной высоты солнца. Возможно, некоторые люди могли определять положение солнца в пасмурный день, рассматривая небо через кусочек исландского шпата, который обладает естественной способностью поляризовать свет, — в некоторых сагах упоминается использование для этой цели «солнечного камня».

Благодаря мастерству своих моряков и искусству кораблестроителей викинги были повелителями морей, и их смелые указания мореплавателям продолжают уверенно звучать сквозь века: «От Хернара в Норвегии плыви прямо на запад, в Гренландию…»

Глава 5

КУПЦЫ

Воинская слава скандинавов нередко затмевает тот факт, что значительная часть их богатств была, безусловно, приобретена торговлей — торговлей, основными статьями которой отчасти являлись природные ресурсы их собственных стран, но отчасти и товары, полученные в качестве дани от соседних племен, и захваченные силой рабы. Богатство, приобретенное двумя первыми способами, хорошо показано в истории одного норвежского вождя из Халогаланда, который посетил двор короля Альфреда в 870-х годах и чей рассказ о его родине и путешествиях был включен в англосаксонский перевод «Всемирной истории» Орозия. Англосаксонская форма имени этого человека — Охтхере, что соответствует скандинавскому «Оттар»; он немного занимался земледелием, разводил северных оленей, охотился на китов и моржей, собирал дань с лапландцев и также, очевидно, был купцом. «Он был очень богат тем, в чем состоит для них богатство, то есть дикими животными. Кроме того, как он ответил королю, ему принадлежало шестьсот прирученных оленей, которых он не покупал. Этих оленей они называют «храна» [северные олени]; были еще шесть «стэлхрана» [«подсадных» оленей] — они очень ценятся у финнов, так как с их помощью они заманивают диких оленей. Он был в числе первых людей этой страны: хотя у него было всего двадцать голов крупного скота и двадцать овец и двадцать свиней; а то немногое, что он пахал, он пахал на лошадях. Но доход его состоит в основном из податей, которые платят ему финны. Эта подать состоит из оленьих шкур, и из птичьих перьев, и из моржовой кости, и из канатов, сделанных из моржовой кожи, и из тюленей. Каждый платит согласно его происхождению. Самый знатный должен платить пятнадцатью шкурками куниц и пятью ездовыми оленями, и одной медвежьей шкурой, и десятью мерами пера, и шубой из медвежьей шкуры или шкуры выдры, и двумя канатами, каждый по шестьдесят локтей длиной, один, сделанный из моржовой кожи, другой — из тюленьей». [15] Перевод В. Матузовой.

Охтхере рассказал о двух своих путешествиях. Во время первого он отправился на север вдоль берега Норвегии, дальше самых северных китобойных угодий, затем на восток вдоль берега, где жили только кочевые племена, и так добрался до Белого моря. Это, как он сказал, было исследовательское путешествие, «чтобы узнать, как далеко земля простирается на северо-восток и живет ли кто-нибудь на север от этой пустыни», однако он отправился также «за моржами, потому что у них на зубах очень хорошая кость — несколько таких зубов они привезли королю — и их кожа очень хороша для канатов». Невольно возникает подозрение, что и его приезд в Англию был попыткой найти новый рынок для тех самых товаров, которые он так расхваливал: конечно, и на то и на другое был спрос. Моржовые и тюленьи канаты (их делали, срезая шкуру зверя непрерывной спиралью от загривка к хвосту) действительно были очень прочными, а моржовые клыки прекрасно заменяли слоновую кость и служили как для изготовления церковной утвари, такой, как распятия и посохи, так и для мирских вещей, таких, как ларцы и рукояти мечей.

Охтхере был явно не единственным, кто интересовался этими арктическими областями, поскольку археологические находки показывают, что норвежцы проявляли там большую активность, как до этой эпохи, так и после нее. В сагах также рассказывается о выгодной торговле шкурами на дальнем севере и о гневе местных вождей в ответ на требования Харальда Прекрасноволосого, чтобы налог с лапландцев стал королевской монополией. Могло быть и так, что Англия стала постоянным рынком сбыта для товаров из Арктики: в «Саге об Эгиле» рассказывается, что Торольв, сын Квельдульва, тоже из Халогаланда, привез груз мехов и сушеной рыбы в Англию и обменял их там на мед, пшеницу, вино и ткани.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: