Лев Прозоров - Варяжская Русь. Славянская Атлантида

- Название:Варяжская Русь. Славянская Атлантида

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза; Эксмо

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-43661-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Прозоров - Варяжская Русь. Славянская Атлантида краткое содержание

Эта великая цивилизация канула в бездну времени. Ее гордая история превратилась в легенду, сказку, небыль. Ее блестящая культура предана забвению. Имена её прославленных городов — Аркона, Ретра, Винета — теперь известны меньше, чем селения каких-нибудь инков или ацтеков…

Говоря о погибших цивилизациях, мы обычно представляем себе оплетенные лианами развалины в далеких джунглях или руины на дне океана, вспоминаем легендарные имена: Атлантида, Лемурия, My… Но, оказывается, бездна беспамятства поглощает не хуже океанских вод. Оказывается, не в допотопные эпохи, а меньше тысячи лет назад, и не на других материках, а совсем рядом существовала великая цивилизация наших предков, на равных соперничавшая со Священной Римской империей и могущественной Византией — а теперь фактически забытая.

Про эту арийскую цивилизацию почти не пишут книг, не снимают фильмов. Никто, кроме горстки специалистов, не помнит имён её причудливых многоликих Богов, походы и победы ее грозных князей, великие битвы, что кипели на ее берегах. Забылось даже, что именно оттуда пришли наши предки, что это наша прародина, наша славянская Атлантида — ВАРЯЖСКАЯ РУСЬ.

Её подлинную историю восстанавливает новая книга от автора бестселлеров «Русь языческая», «Богатырская Русь», «Святослав Храбрый — русский Бог войны» и «Евпатий Коловрат».

Варяжская Русь. Славянская Атлантида - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В самом деле, в любом развитом культе — а культ балтийских славян, несомненно, был развит — существуют определенные каноны изображения того или иного божества, причем каноны различные. И часто тот или иной канон обретает особое имя — так, Аполлон мог быть Музагетом с лирой в руках, или Завроктоном, поражающим змея, Шива — пляшущим шестируким Натараджей или застывшим в позе лотоса Махайогином с двумя руками. Иногда имя давалось по месту главного храма того или иного образа Божества — Артемида Эфесская — или по наиболее заметной черте изображения — Аполлон Четырехрукий.

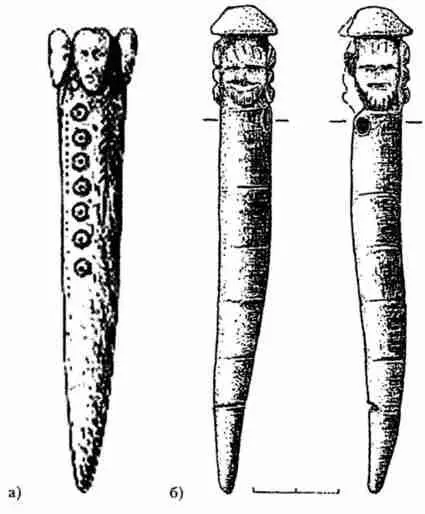

Идол: а) болгарский; б) македонский

Гильфердинг упоминает, что балтийские славяне избегали всуе упоминать имена Богов, заменяя их атрибутами… Так, может, и тут — та же черта? Вместо имени Бога славяне произносили — особенно при чужаках-иноверцах «Триглав» — Трехголовый, или «Радигост» — Тот, Чей Кумир стоит в городе Радигосте. Чтоб далеко не ходить — вспомните богоматерь Владимирскую и богоматерь же Троеручицу. Аналогии достаточно близкие.

Полагаю, это наиболее близкое к истине решение вопроса. Не было никаких особенных богов балтийских славян, а были имена кумиров — и вполне могло быть так, что, скажем, Радигост и Свентовит изображали одного и того же Бога [32] Секира, орёл, бычья голова Радегаста — символы Перуна. С другой стороны, сильно похож на Перуна и Свентовит, его праздник — после жатвы, как и Перунов — позднее Ильин — день, ему посвящены орлы, а лингвист В. Н. Топоров упоминает о четырех головах литовского подобия нашего Перуна — Перкунаса.

.

Подлинных же имен большинства из этих Божеств нам, боюсь, никогда не узнать. Просто, судя по некоторым моментам — например, название четверга «перундан» у полабов или городки с названием Perun на картах этих земель 1240 года, или очевидное сходство Яровита с восточнославянским Ярилой, или обозначение Радигоста в некоторых источниках Сварожичем — мы можем предполагать, что почитались на варяжском Поморье те же Божества, что и в прочих славянских землях.

Поэтому человеку, спрашивающему, где же на Руси «бог Свентовит» или «бог Радегост», смело отвечайте — точно там же, где и богини «Царица Небесная», «Матушка-Заступница», «Богородица», «Знаменье», «Владимирская» и «Умягчение злых сердец».

Поговорив о культе варяжской Руси, скажем кое-что и о воинском искусстве. О битвах и войнах здесь придется говорить постоянно — и уже немало было сказано — отметим только несколько деталей. Во-первых, отличительной чертой варяжской Руси была конница — не настолько развитая, как та, что пришлось заводить на землях Руси Киевской, чтобы выходить победителями из стычек с кочевниками. Например, жители варяжской Руси почти не использовали «заводных» коней — на каждого бойца приходился только один скакун (о красоте и статности варяжских скакунов немцы отзываются с придыханием), что, впрочем, не мешало им совершать долгие конные походы — ободриты, например, доходил в них до северной Италии. С другой стороны, на южных берегах тогда ещё Венедского залива очень рано появляются шпоры, а потом и стремена. Свентовит на коне «сражался с врагами руянского народа», а, скажем, скандинавский Один на своём знаменитом Слейпнире только ездил. Если спуститься с небес на землю — всадников Арконы мы уже упомянули. Первый случай, когда датские корабли перевозили коней, датируется аж 1136 годом. Корабли рюгенских славян перевозили конницу ещё в 1112 году — если не раньше.

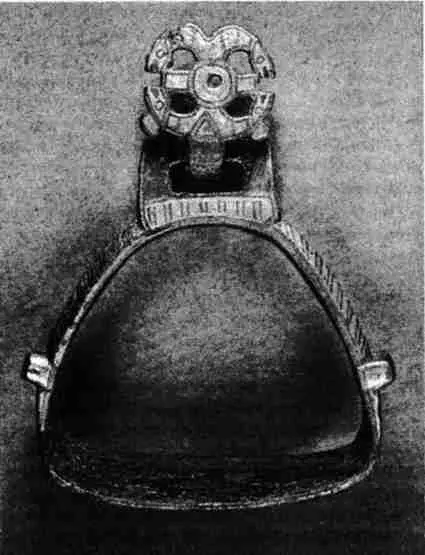

Шпоры, стремена, детали упряжи балтийских славян

Оружие вендов не слишком отличалось от скандинавского — разве что больше внимания уделялось мечу, чем секире, и об этом мы ещё поговорим, когда речь зайдет о варяжских ремесленниках. Поэтому, кстати, стоило бы говорить не о «скандинавских комплексах» там, где находят похожее на скандинавское оружие, а… ну, хотя бы о балтийских или циркумбалтийских. Отличить венда от скандинава по вооружению — задачка ничуть не легче, чем неподготовленному человеку по бешмету с газырями, бурке, папахе и шашке понять — владел ими, скажем, адыгеец-мусульманин, или православный славянин из терских казаков.

Более того, даже если у вас нашелся источник, рассказывающий о событиях, происходивших там, где нашли «скандинавское» оружие, слова «норманны» или «викинги» далеко не всегда гарантируют, что речь идет об этнических скандинавах.

Недавно я нашёл в сети очень интересную заметку.

«Хотелось бы рассмотреть одно слово, которое традиционно считается германизмом в славянских языках, но неожиданным образом может оказаться балтославизмом в германских.

Речь идёт о праславянском *vitędzь 'витязь', которое обычно считают заимствованием из прагерманского *wīkingaz (точнее, из его отражений в северозападногерманских диалектах, к которым относятся, например, древнесеверное _vнkingr_ 'викинг').

Обращают на себя внимание следующие вещи:

1. Этимология, возводящая праславянское слово к прагерманскому, имеет как минимум один существенный формальный недостаток: германское *wīkingaz должно было бы дать праславянское +vicędzь. *t на месте ожидаемого *с обычно объясняют диссимиляцией свистящих аффрикат (чтобы разуподобить *с [ts] и *dz, *c „дезаффрикатизировали“ в *t), но такое объяснение имеет явный характер ad hoc и не выглядит очень убедительным.

2. У праславянского слова есть „коллеги“ в древнепрусском (_weiting_ 'воин; представитель служилого дворянства' < *wītingīs) и литовском (_vy~tis_ '1. витязь; 2. традиционное (восходящее к гербу Великого княжества литовского) изображение конного воина на литовском гербе'). Древнепрусское слово принято считать полонизмом или (чаще) тем же германизмом, насчёт литовского слова мнения расходятся (одни считают исконно литовским словом, родственным глаголу _vэti_ 'гнать', откуда и традиционный перевод изображения на гербе ВКЛ как „погони“, другие — тем же полученным при прусском или славянском посредстве германизмом). Интересно, что в обоих словах находим тот же _t_, соответствие которого германскому _к_ требует объяснения.

3. Древнесеверное (древнеисландское) _vнkingr_ 'викинг' не имеет сколько-нибудь убедительной этимологии (пытаются объяснять из древнесеверного _vнк_ 'небольшой залив, фиорд', прасеверозападногерманского *wīkaz 'поселок', заимствованного из латинского _uīcus_ 'посёлок', что неубедительно с точки зрения семантики, или древнесеверного _vнg_ 'бой', что невозможно фонетически; остается обяснение из северноевропейского субстратного слова, что тоже никак не назовешь внятной этимологией). Самая ранняя фиксация слова в северозападногерманском — 8 в. (древнеанглийское _wicing_).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: