Евгений Анисимов - Петр Великий: личность и реформы

- Название:Петр Великий: личность и реформы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2009

- Город:СПб.:

- ISBN:978-5-388-00568-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Анисимов - Петр Великий: личность и реформы краткое содержание

В книге на примере петровских реформ рассматривается извечная проблема русской жизни: нужны ли России реформы, а если да, то почему для этого нужно пролить реки крови?

Проблемы реформирования всегда были актуальны для российской действительности. В некотором смысле реформы признаются непременной частью политики российской власти. При этом как-то забывается, что крутые преобразования – не есть нормальное состояние жизни общества, и люди на собственной шкуре испытывают тяжесть идей реформаторов.

Петровские реформы – один из ярчайших тому примеров. Они привели не к улучшению жизни общества, а к усилению власти государства, к росту его имперских аппетитов. Благодаря петровским реформам Россия модернизировалась, европеизировалась, но основы ее – крепостное право и деспотическая власть – остались прежние. Другая сторона этой проблемы, рассматриваемая в книге, – личность самого реформатора. Петр Великий был человеком выдающимся, искренне желавшим России блага, ему даже казалось, что он знает, как привести страну к благополучию. В своей грандиозной реформаторской деятельности он был фанатичным государственным романтиком, не щадил ни себя, ни Россию. Он взял за основу реформирования страны принцип: «В России прогресс достигается только насилием, принуждением!» и последовательно проводил его в жизнь. Как это осуществлялось и к чему привело – и составляет суть данной книги.

Петр Великий: личность и реформы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Да, действительно, свеча Петра угасла, а свеча ненавистных ему Лопухиных разгоралась – сирота, великий князь Петр Алексеевич, в сущности брошенный на произвол судьбы своим дедом, подрастал, внушая надежды всем врагам великого реформатора. Это не могло не беспокоить царя. И вот 5 февраля 1722 года он принял упомянутый уникальный в российской истории «Устав о наследии престола», узаконивший право самодержца назначить наследником престола того, кого ему заблагорассудится. Не случайно в преамбуле закона упоминается прецедент с Иваном III, вначале назначившим наследником внука Дмитрия, а затем переменившим свое намерение и передавшим престол сыну Василию. Имя великого князя Петра Алексеевича не упоминается в «Уставе», но явно читается между строк. Там же проглядывает и истинный смысл акции Петра, как бы говорящего: «Престол отдам кому угодно, только не корню Лопухиных – погубителей дела жизни моей!» Однако даже в той сложной ситуации, которая возникла после смерти наследника престола, Петр, как всегда, не терял головы. Вслед за публикацией «Устава» 1722 года он предпринял очередной и очень важный шаг: 15 ноября 1723 года был обнародован манифест о предстоящем короновании Екатерины Алексеевны. Основанием этого решения служила историческая традиция христианских государств, и в особенности Византийской империи, наследниками которой, как известно, считали себя русские великие князья и цари: «Понеже всем ведомо есть, что во всех христианских государствах непременно обычай есть потентатам супруг своих короновать, и не точию ныне, но и древле у православных императоров греческих сие многократно бывало…» Кроме того, особо подчеркивались исключительные личные качества Екатерины «как великой помощницы» в тяжких государственных делах, и в особенности ее мужественное поведение на Пруте, о чем уже было рассказано выше. Все это, по мысли Петра, позволяло «данною нам от Бога самовластию за такие супруги нашея труды коронациею короны почтить…». В мае 1724 года в главном храме России – Успенском соборе Московского Кремля – состоялась церемония коронования супруги первого российского императора, о чем также торжественно было оглашено на всю страну. В описании торжества подчеркивалось, что корону на голову Екатерины возложил сам Петр: «…архиереи поднесли Его императорскому величеству корону, которую изволил сам Его величество також-де держа скипетр, возложить на главу венчаемой государыни». И хотя во время коронационных торжеств не шла речь о наследовании престола, все наблюдатели именно так и поняли смысл происшедшего в Успенском соборе. Французский посол Ж.-Ж. Кампредон сообщал в Париж: «Весьма и особенно примечательно то, что над царицей совершен был, против обыкновения, обряд помазания так, что этим она признана правительницей и государыней после смерти царя, своего супруга». Возникает естественный вопрос: почему же восемь месяцев спустя после коронования императрицы Петр, умирая, официально не объявил о своем намерении передать ей всю полноту власти? Думаю, дело не только в том, что царь, как уже говорилось, не ожидал столь скорой смерти, – сильные приступы болезни стали для него обычными в последние годы. Главной причиной колебаний царя стал глубокий конфликт в его семье осенью 1724 года, вызванный делом Виллима Монса, потрясшим петербургское общество.

Но прежде чем коснуться этой темы, следует немного рассказать о Екатерине, не отходившей в тревожные дни января 1725 года от постели умирающего царя.

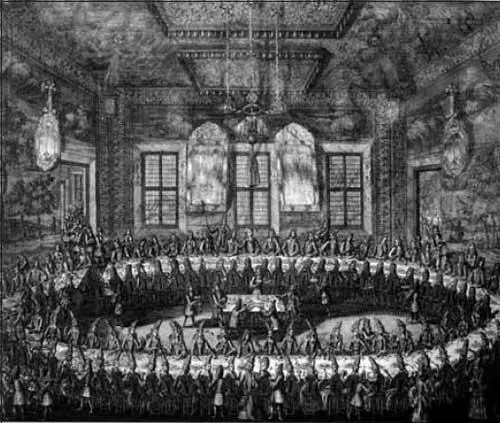

Свадьба Петра I и Екатерины. А. Ф. Зубов. 1712 г.

В русской истории Екатерина появилась в 1702 году, когда среди пленных жителей шведской крепости Мариенбург фельдмаршалу Шереметеву приглянулась 17-летняя девушка Марта, жившая в семье пастора Глюка. В литературе нет единого мнения о ее происхождении: по одним сведениям, Екатерина происходила из семьи лифляндских крестьян Скавронских, по другим – она родилась в Швеции и лишь затем переехала в Лифляндию. Впоследствии Петр несколько раз в своих письмах к жене обыгрывал то обстоятельство, что она была некогда подданной враждебного России государства. Отмечая столь памятную для него дату взятия Нотебурга в 1702 году, знаменовавшего собой первые успехи России в отвоевании Ингрии, царь писал: «Катеринушка, друг мой сердешнинькой, здравствуй! Поздравляем вам сим счастливым днем, в котором русская нога в ваших землях фут взяла, и сим ключей (имеется в виду новое название Нотебурга – Шлиссельбург, Ключ-город. – Е. А.) много замков отперто». В 1719 году, празднуя юбилей Полтавы и мечтая закончить войну в том же году, он шутит: «Дай Боже, что в девятом началось, в девятый бы на десять благой конец восприяло! Чаю, я вам воспоминанием сего дня опечалил, однакож разсуждай». Молва связывает появление Екатерины возле Петра с именем Меншикова, который отобрал юную наложницу у Шереметева, а затем передал ее царю. «Катерина не природная и не русская, – показал в Тайной канцелярии один солдат, – и ведаем мы, как она в полон взята и приведена под знамя в одной рубахе и отдана под караул и караульный наш офицер надел на нее кафтан. Она с князем Меншиковым его величество кореньем обвели». По поводу «коренья» сказать ничего определенного не могу, но что на протяжении многих лет Екатерина и Меншиков были союзниками – это очевидно. И причина этого была проста: оба они, выходцы из низов, тайно презираемые многими из правящей родовитой верхушки, нуждались в помощи друг друга, чтобы противостоять своим врагам. Впечатление о «коренье» как некоем волшебном способе приворожить к себе царя находит подтверждение в том колоссальном влиянии, которое имела Екатерина на Петра. Став фавориткой царя примерно в 1703 году, мариенбургская полонянка постепенно приобретала все большее влияние. В своей жизни она совершила путь Золушки, поднявшись от «портомои» (так называли в XVIII веке прачку) и наложницы до «Всемилостивейшей государыни императрицы». Суровый деспот, человек с железным характером и волей, Петр с необычайной нежностью и заботой относился к Екатерине. Их, дошедшая до нас, переписка отражает этот чрезвычайно высокий тонус личных отношений. «…Гораздо без вас скучаю», «…для Бога, приезжжайте скоряй, а ежели за чем невозможно скоро быть, отпишите, понеже не без печали мне в том, что ни слышу, ни вижу… Дай Боже, чтоб вас видеть в радосте скоряй»; «Я слышу, что ты скучаешь, а и мне не безкушно ж» – подобными признаниями пересыпаны письма крайне скупого на ласковое слово царя, получавшего взаимные признания и трогательные подарки. Эти отношения сохранялись не год и не два, а больше двадцати лет. 26 июня 1724 года, то есть незадолго до конца жизни, приехав в Петербург, царь пишет Екатерине в Москву: «Большую хозяйку и внучат (вероятно, Анну, а также Наталью и Петра – детей Алексея. – Е. А.) нашел в добром здоровье, также и все – как дитя в красоте разтущее, и в огороде (то есть в Летнем саду. – Е. А.) повеселились, только в палаты как войдешь, так бежать хочетца – все пусто без тебя: адна медведица ходит, да Филипповна, и ежели б не праздники зашли, уехал бы в Кронштат или Питергоф». Не приходится сомневаться, что огромное влияние на Петра Екатерины, на которое обращали внимание современники, было следствием того, что во все времена называется одинаково: любовь, сердечная привязанность, доверие. Несомненно, это был редкостный для коронованного властителя брак, построенный на иных, чем династические и политические, основах. Впрочем, политика здесь все же была: браком с «портомоей» царь-реформатор как бы бросал вызов старому обществу, считая знатность по «годности». Превращением наложницы – «метрессы» (которых всегда было много у царя) в жену и императрицу она была обязана исключительно своему тонкому пониманию Петра, приспособлению к его привычкам и нраву. Женщина не только необразованная, но, вероятно, неграмотная, она была по-житейски умна, проявляя глубокий, искренний интерес к его жизни и заботам, что вызывало ответную реакцию, – ведь мы знаем, как много может сделать искреннее чувство. В письмах Петра к Екатерине мы видим, как раскрывается этот железный, не знающий слабости человек, он ищет у Екатерины не какой-то конкретной помощи, а сердечного сочувствия, участия, ибо, известно, судьба высоко стоящего над всеми – это почти всегда душевное одиночество. Приведу примечательное свидетельство современника, графа Бассевича: «Впрочем, она имела также и власть над его чувствами, власть, которая производила почти чудеса. У него бывали иногда припадки меланхолии, когда им овладевала мрачная мысль, что хотят посягнуть на его особу. Самые приближенные к нему люди должны были трепетать тогда его гнева. Припадки эти были несчастным следствием яда, которым хотела отравить его властолюбивая его сестра София. Появление их узнавали у него по известным судорожным движениям рта. Императрицу немедленно извещали о том. Она начинала говорить с ним, и звук ее голоса тотчас успокаивал его, потом она сажала его и брала, лаская, за голову, которую слегка почесывала. Это производило на него магическое действие, и он засыпал в несколько минут. Чтобы не нарушать его сна, она держала его голову на своей груди, сидя неподвижно в продолжении двух или трех часов. После того он просыпался совершенно свежим и бодрым. Между тем, прежде нежели она нашла такой простой способ успокаивать его, припадки эти были ужасом для его приближенных, причинили, говорят, нескольких несчастий и всегда сопровождались страшной головной болью, которая продолжалась целые дни. Известно, что Екатерина Алексеевна обязана всем не воспитанию, а душевным своим качествам. Поняв, что для нее достаточно исполнять важное свое назначение, она отвергла всякое другое образование, кроме основанного на опыте и размышлении».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: