Евгений Анисимов - Петр Великий: личность и реформы

- Название:Петр Великий: личность и реформы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2009

- Город:СПб.:

- ISBN:978-5-388-00568-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Анисимов - Петр Великий: личность и реформы краткое содержание

В книге на примере петровских реформ рассматривается извечная проблема русской жизни: нужны ли России реформы, а если да, то почему для этого нужно пролить реки крови?

Проблемы реформирования всегда были актуальны для российской действительности. В некотором смысле реформы признаются непременной частью политики российской власти. При этом как-то забывается, что крутые преобразования – не есть нормальное состояние жизни общества, и люди на собственной шкуре испытывают тяжесть идей реформаторов.

Петровские реформы – один из ярчайших тому примеров. Они привели не к улучшению жизни общества, а к усилению власти государства, к росту его имперских аппетитов. Благодаря петровским реформам Россия модернизировалась, европеизировалась, но основы ее – крепостное право и деспотическая власть – остались прежние. Другая сторона этой проблемы, рассматриваемая в книге, – личность самого реформатора. Петр Великий был человеком выдающимся, искренне желавшим России блага, ему даже казалось, что он знает, как привести страну к благополучию. В своей грандиозной реформаторской деятельности он был фанатичным государственным романтиком, не щадил ни себя, ни Россию. Он взял за основу реформирования страны принцип: «В России прогресс достигается только насилием, принуждением!» и последовательно проводил его в жизнь. Как это осуществлялось и к чему привело – и составляет суть данной книги.

Петр Великий: личность и реформы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

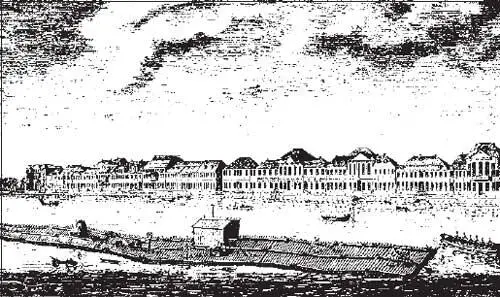

В 1713 году был издан указ, внесший на многие годы смятение в умы русских предпринимателей. Он запрещал вывозить в Архангельск из внутренних районов главные товары русского экспорта – пеньку, юфть, щетину, поташ и т. д. Эти товары должны были направляться в Петербург – новый порт на Балтике. Понятны расчеты и желания инициатора этого указа – Петра. Он исходил из очевидных для него представлений: Петербург – географически и климатически – более удобен для торговли с Европой, он ближе и для западноевропейских купцов, чем стоящий за три моря Архангельск. Однако волевое решение Петра, основанное на логике и искреннем желании поскорее сделать Петербург «вторым Амстердамом», не встретило поддержки в среде русского, да и иностранного купечества, торговавшего с Россией, ибо это решение ломало традиционные направления грузопотоков. С предпринимательством в Архангельске были связаны определенные преимущества, традиции, разрушать которые, во избежание потери доходов, было опасно.

Петербург при Петре Великом. Набережная. С гравюры А. Ф. Зубова .

Да, путь от Москвы до Архангельска был дольше, чем путь до Петербурга, но он проходил по проторенной, обжитой дороге, по полноводным рекам, на берегах которых жили люди, работавшие на северную торговлю. Да, Петербург был в два раза ближе к Европе, чем Архангельск, но что ждало купца, преодолевшего тяжелый, неблагоустроенный путь в стоящую среди болот новую столицу? Отсутствие жилья и торговых помещений, дороговизна жизни, нехватка рабочих рук, посредников, складских и перевалочных пунктов – всей инфраструктуры, без которой не может существовать торговля, – вот что ожидало купца в «парадизе», где хорошо было только царю.

Далее. Шел 1713 год. Балтийское море контролировалось шведами. Русский флот не только сопровождать, конвоировать корабли, но даже выходить из Кронштадта в открытое море боялся. Да и западные шкиперы предпочитали риску нежелательной встречи в Балтике со шведским капером риск встречи со льдами в Белом море на пути к Архангельску. А шведы, разумеется, не намеревались предоставить своему врагу возможность свободного плавания по Балтийскому морю. Но Петр был неумолим. И хотя он в дальнейшем несколько смягчил ограничения, налагаемые на архангелогородскую торговлю, все же льготные, «парниковые» условия для Петербурга сохранялись длительное время и были закреплены в 1721 году указом, согласно которому пошлины на товары, продававшиеся в Архангельске, были на треть выше пошлин на те же товары при продаже в Петербурге.

Разумеется, Петербург со временем действительно стал первым портовым городом России. Но это произошло много позже Ништадтского мира 1721 года, после событий, превративших отсталую страну в могучую Российскую империю. Но в той конкретной обстановке 1713 года указ Петра был серьезным ударом по торговле и благосостоянию русского купечества, а также населения всего Русского Севера. В 1726 году в одной из правительственных записок было откровенно сказано: «Тягость в переводе и в пресечении купечества к городу Архангельскому паче всех чувствуют поморские крестьяне… понеже и в доброе время у них хлеба мало родится, и крестьяне тамошние больше кормились извозом у города, на Вологде и в Ярославле, и в других тамошних местах всякою работою, и тем подати оплачивали, отчего ныне всего лишены». Примерно в то же время посадские Вологды сообщали в своей челобитной: «Им, вологжанам, посадским людям, в 1722 году от пресечения к городу Архангельскому торгов, отпуску на Вологде судов и снастей погибло многое число и учинилось великое разорение».

Но этими мерами поощрения петербургской торговли Петр не ограничился. Он решил создать петербургское купечество теми же средствами, какие использовал в своей политике весьма часто, то есть принуждением, насилием. После 1711 года было опубликовано несколько указов о принудительном переселении в Петербург нескольких тысяч купцов и ремесленников из крупных и мелких городов России. В указе 1717 года, подтверждающем подобные постановления, говорилось, что купцов, «ныне выбрав, выслать их с женами, и с детьми в Санктпетербург безсрочно; а выбирать их в городах земским бурмистрам и выборным людям меж собою самим, как из первостатейных, так и средних людей добрых и пожиточных, которые б имели у себя торги и промыслы, или заводы какие свободные, а не убогие были б, не малосемейные, и тот выбор учинить им без всякого послабления, не обходя и не норовя никому ни для чего…». Всякие попытки обойти закон пресекались. Указ предписывал «некондиционных» переселенцев заменить другими: «…а которые купецкие и ремесленные люди из губерний в Санкт-Петербург на житье высланы и против челобитья их, по розыскам, явились одни из них старые, а другие – скудные и одинокие, а первостатейные обойдены, и вместо тех выбрав иных – добрых, по тому ж выслать в Санкт-Петербург немедленно». Принудительное переселение Петр практиковал и в отношении других слоев населения. Нужно ли подробно останавливаться на том, что не менее 40 тысяч крестьян со всей страны ежегодно били сваи и строили дома и укрепления новой столицы, умирая в своих землянках от тяжелого труда, недоедания и болезней. Переселялись и дворяне, обязанные построить дома в Петербурге. Но для купечества переселение было особенно болезненным, разорительным делом: торговля опиралась на связи, деловые отношения, каждый торговый дом имел свой профиль и район торговли. С переселением эти связи рвались, конъюнктура торговой деятельности на новом месте менялась в худшую сторону.

Все, что описано здесь, – лишь часть политики нещадной эксплуатации купеческого капитала самодержавным государством, стремившимся за счет купечества и его профессионального дела – торговли – быстро добыть деньги и товары для исполнения своих грандиозных планов. Монополии, службы, повинности, переселение, искусственные ограничения торговой деятельности разного рода – все это не прошло даром для русских купцов: исторические материалы свидетельствуют о значительном разорении наиболее состоятельной группы купечества – так называемой «гостиной сотни» – «гостей».

Исследование А. И. Аксенова по генеалогии московского купечества убедительно свидетельствует, что «вплоть до конца XVII века шло некоторое увеличение количества гостей, а в первые полтора десятилетия XVIII века – резкое сокращение». Если в 1705 году «среди гостей насчитывалось 27 фамилий (собственно гостей было, естественно, больше, поскольку в ряде родов было несколько представителей в этом звании), то в 1713 году в качестве „наличных“ московских „гостей“ числилось только 10».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: