Евгений Анисимов - Петр Великий: личность и реформы

- Название:Петр Великий: личность и реформы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2009

- Город:СПб.:

- ISBN:978-5-388-00568-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Анисимов - Петр Великий: личность и реформы краткое содержание

В книге на примере петровских реформ рассматривается извечная проблема русской жизни: нужны ли России реформы, а если да, то почему для этого нужно пролить реки крови?

Проблемы реформирования всегда были актуальны для российской действительности. В некотором смысле реформы признаются непременной частью политики российской власти. При этом как-то забывается, что крутые преобразования – не есть нормальное состояние жизни общества, и люди на собственной шкуре испытывают тяжесть идей реформаторов.

Петровские реформы – один из ярчайших тому примеров. Они привели не к улучшению жизни общества, а к усилению власти государства, к росту его имперских аппетитов. Благодаря петровским реформам Россия модернизировалась, европеизировалась, но основы ее – крепостное право и деспотическая власть – остались прежние. Другая сторона этой проблемы, рассматриваемая в книге, – личность самого реформатора. Петр Великий был человеком выдающимся, искренне желавшим России блага, ему даже казалось, что он знает, как привести страну к благополучию. В своей грандиозной реформаторской деятельности он был фанатичным государственным романтиком, не щадил ни себя, ни Россию. Он взял за основу реформирования страны принцип: «В России прогресс достигается только насилием, принуждением!» и последовательно проводил его в жизнь. Как это осуществлялось и к чему привело – и составляет суть данной книги.

Петр Великий: личность и реформы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Причины «оскудения» самой состоятельной прослойки русского купечества – в ликвидации традиционных видов торгов и промыслов после введения многочисленных государственных монополий, а также быстрый рост налогов. Как считает исследователь, за редким исключением именно в Петровскую эпоху богатейшие московские дома-фирмы были разорены, по «гостям» в этот период «был нанесен сокрушительный удар. Даже те немногие из них, потомки которых как будто заняли прочное положение, испытали это на себе. Поэтому, несмотря на внешнее благополучие, роды Филатьевых, Чирьевых и другие медленно, но неуклонно приходили в упадок в середине XVIII века». Этот вывод повторяет наблюдения, сделанные ранее Н. И. Павленко по всей совокупности «гостиной сотни»: к 1715 году из 226 человек только 104 сохранили торги и промыслы, причем 17 представителей верхушки торгового мира «изменили сословную принадлежность, прекратив занятия торговлей и промыслами: одни оказались в денщиках, другие – в подьячих, пятеро угодило в солдаты, а шесть человек обрели пристанище в монастырских кельях». Важно и то, что Павленко указывает глубинные истоки происшедшего: основой богатства купцов был ссудный и ростовщический капитал, находившийся в постоянном обороте. У очень состоятельного купца деньги находились в непрерывном движении, так что «за фасадом процветания торговых фирм скрывалось их неустойчивое положение, обусловленное огромным удельным весом в оборотах ссудного и ростовщического капиталов». Иначе говоря, такой капитал был необычайно «хрупок», зависим от изменений обстановки, конъюнктуры торговли. Грубое вмешательство петровского государства в сферу торговли в значительной степени разрушило и без того неустойчивое равновесие финансового стержня частной торговли, что и привело к упадку цвета купечества России. Не было, таким образом, преувеличения в утверждении авторов регламента Главного магистрата 1721 года, писавших, что русские «купецкие и ремесленные тяглые люди во всех городах обретаются не токмо в каком призрении, но паче ото всяких обид, нападков и отягощений несносных едва не все разорены, от чего оных весьма умалилось и уже то есть не без важнаго государственного вреда».

Да, обеднение и упадок некогда богатейших купеческих фирм, разорение городов, бегство их жителей – это и была та высокая цена, которую заплатили русские купцы, горожане за успех Северной войны, финансируя ее расходы, лишаясь своих барышей вследствие жесткой монопольной политики и различных ограничений, вошедших в практику экономической политики Петра с начала XVIII века. Справедливости ради следует отметить, что стоимость победы в Северной войне горожане поделили с сельским населением страны поровну. Именно на плечи русского крестьянства пала вся тяжесть войны. И победа, как часто бывало в истории, стала возможна только благодаря сверхусилиям народа.

Даже один перечень различных повинностей крестьян-плательщиков времен Северной войны производит впечатление на нас, давно привыкших к незаметному росту налогов через систему цен. Повинности эти были нескольких видов: 1) людские (рекруты); 2) отработочные; 3) подводные; 4) лошадные; 5) постойные; 6) натуральные (провиантом, фуражом и т. д.); 7) денежные.

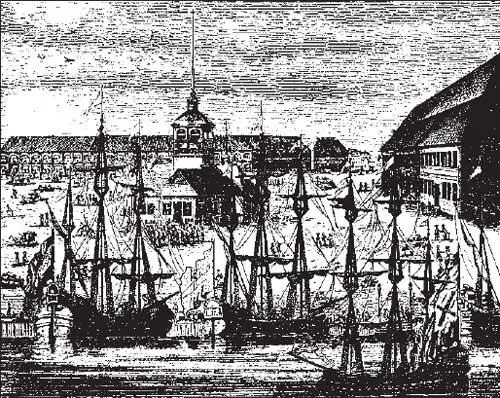

Петербург. Гостиный двор. С гравюры 1716 г.

Денежные налоги делились на постоянные и экстраординарные. Размеры (оклады) постоянных налогов оставались стабильными долгие годы. Они формировались из нескольких групп налогов. «Приказные» налоги – это идущие на нужды центральных ведомств. Древнейшие «ямские и полоняничные деньги Ямского приказа» дополнялись «деньгами Военного приказа на жалованье драгунам», «корабельными деньгами Адмиралтейского приказа», а также «рекрутными деньгами Земского приказа». В начале 10-х годов XVIII века появились постоянные налоги на строительство новой столицы: «деньги к санкт-петербургскому городовому делу на кирпичное дело», «на известное зжение», «деньги на припасы и на дело судов». Значительную группу постоянных денежных налогов составляли сословные налоги, то есть те, которые платили отдельные сословия. Так, монастырские крестьяне с 1707 года были обложены «деньгами Монастырского приказа на жалованье драгунам», а также «деньгами на подъем каменщиков и кирпичников». Свои налоги платили дворцовые и черносошные крестьяне.

«Приказные», петербургские и сословные постоянные налоги дополнялись местными платежами, отличавшимися в каждой губернии, провинции и даже уезде. Если объединить их по назначению, то это – сборы на местную администрацию, гарнизоны, содержание почты, дорог, мостов и т. д.

Несмотря на пугающее разнообразие постоянных денежных платежей, можно с уверенностью сказать, что если бы существовали только эти налоги, крестьяне петровской поры жили бы вполне сносно. Но суть проблемы состояла в том, что постоянные и даже чрезвычайные денежные налоги составляли лишь незначительную часть от общей массы государственных повинностей. Наиболее тяжелыми были экстраординарные повинности, как правило, смешанные: денежно-натуральные, денежно-отработочные, подводно-денежно-отработочные и т. д. Характерной чертой таких повинностей были приплаты деньгами, без чего не обходились отправки провианта, рекрутов, работников, лошадей. Сбор и отправка провианта – одна из самых тяжелых экстраординарных повинностей – не прекращались ни на один год. Было несколько видов провианта, который назывался по месту назначения: «петербургский», «рижский», «померанский», «брянский», «азовский», «воронежский», «адмиралтейский» и т. д. Провиантская повинность в каждом регионе страны определялась по-разному. В одних местах (преимущественно хлебных) провиант взимался натурой, в других собирались «провиантские деньги», в третьих повинность была смешанной – натурально-денежной. Провиантская повинность хотя и повторялась ежегодно, тем не менее не была постоянной. Каждый год величина поставляемого провианта, его ассортимент (один год брали муку, другой – крупу, сухари) менялись. Нестабильность провиантских платежей обусловливали и меняющиеся в зависимости от конъюнктуры цены. Помимо поставок провианта или платежей «провиантских денег» крестьяне могли получить указ о платеже «денег к прежнему в прибавок». Особенно тяжелым бременем ложилась провиантская повинность на тех крестьян, в чьих деревнях размещалась армия, которую они, в сущности, кормили и содержали на своих дворах. Так, в 1713 году населению Киевской губернии, где стояла армия Б. П. Шереметева, поставки провианта обошлись в три раза дороже, чем населению тех губерний, где армия не зимовала.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: