Юрий Федосеев - Великая Смута

- Название:Великая Смута

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:В.А. Стрелецкий

- Год:2006

- ISBN:5-91039-010-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Федосеев - Великая Смута краткое содержание

Представляем вам новую книгу бывшего начальника легендарного МУРа Юрия Федосеева «Великая Смута».

Автор продолжает рассказ, начатый в первых трех частях своего исторического повествования — «Долетописная Русь», «Русь доордынская» и «Русь и Золотая Орда». Уверены, эти произведения, а их тираж разошелся почти моментально, разбудили читательский интерес к истории нашего народа, нашей страны.

Юрий Федосеев, базируясь на произведениях корифеев русской исторической школы, излагает традиционную версию истории нашего Отечества — теперь уже от Елены Глинской до восшествия на престол Михаила Романова. Без школярства и начетничества он дает зримое представление о событиях, которыми так богата наша история и о которых мы так мало знаем.

Великая Смута - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

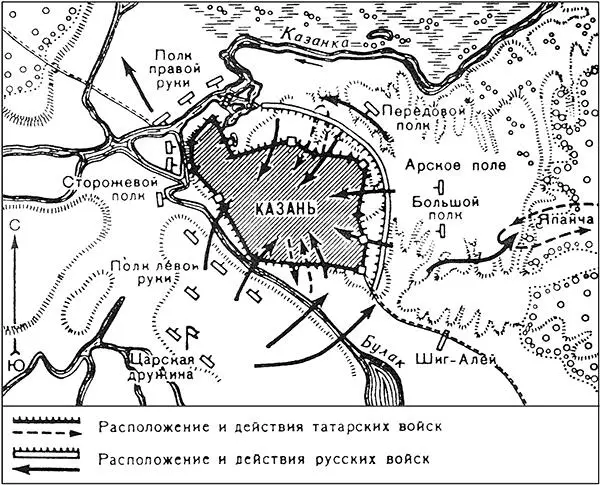

Тридцатого августа Александру Горбатому и Петру Серебряному удалось нанести решительное поражение войску Япанчи, скрывавшемуся в окрестных лесах и сильно досаждавшему русскому войску своими внезапными нападениями.

Первые признаки разногласия у осажденных появились после того, как 4 сентября взрывом был уничтожен их последний источник питьевой воды. В городе начались болезни, мор. Осада же продолжалась своим чередом. Туры шаг за шагом приближались к крепостным воротам, полным ходом шли работы по прокладке подкопа под крепостные стены.

Общий приступ был назначен на воскресенье, 2 октября. Сигналом к нему послужили два оглушительных взрыва, поднявших в воздух большой участок крепостной стены. Русские вошли в пролом, однако защитники города несколько часов сдерживали их яростный напор и стали отступать только тогда, когда улицы оказались забиты трупами. У городской мечети произошла самая ожесточенная схватка, в ходе которой погиб и главный казанский мулла. Царь Едигер, защищавшийся в своем дворце, видя бесперспективность оборонительных действий, решил пробиваться из окружения и ринулся с остатками ногайского войска к воротам в нижней части города. Сложилась совершенно критическая ситуация, и в этих условиях приближенные царя сочли за благо сохранить жизнь Едигеру, выдав его на милость победителя, а сами решили принять последний бой. Сначала 6-тысячному отряду сопутствовала удача: удалось даже смять конницу Андрея и Романа Курбских, но подошедшие Микулинский, Глинский и Шереметев нанесли отряду окончательное поражение.

Пленных не брали. Все сражавшиеся против русских войск с оружием в руках, а это было практически все мужское население города, уничтожались на месте. В качестве военного трофея Иван Васильевич взял себе только Едигера, царские знамена и крепостные пушки. Всю добычу, все сокровища, все имущество, взятые в Казани, весь полон, состоявший из женщин и детей, царь отдал войску. Из татарского плена было освобождено около 40 тысяч русских невольников. По прибытии в Москву на дары церкви, на награды воеводам и воинам было потрачено еще 48 тысяч рублей из царской казны. Огромная по тем временам сумма.

Однако победу воинскую нужно было подкрепить и победой духовной. В центре Казани уже 6 октября была освящена церковь-обыденка во имя Благовещения Богородицы, а в январе — феврале 1553 года два последних казанских царя, Утемыш-Гирей и Едигер, приняли православие. Первый из них умрет в девятнадцатилетнем возрасте и будет похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля, в месте захоронения московских царей, а второй, женившись на русской девушке, под именем Симеона Касаевича станет одним из доверенных воевод Ивана Грозного.

Победа над Казанью оказалась для молодого царя теми «медными трубами», испытания которыми он не прошел. Его, самодержавного хозяина Руси и помазанника Божьего, начала тяготить зависимость от «ближайшей рады». После победоносной войны он почувствовал себя «большим и сильным» и перестал прислушиваться к советам своих опекунов. Вместо того чтобы способствовать претворению в жизнь спланированной кампании по окончательному покорению Казанского ханства, подавляя тлеющие очаги сопротивления и приучая новых подданных к московским порядкам, он, игнорируя уговоры приближенных, не только сам не остался там, но и увел за собой львиную часть армии, возложив эту тяжелую миссию на бояр. Те же в свою очередь, видя безразличие царя к казанским делам, не торопились с принятием необходимых мер. Более того, некоторые из них открыто заявляли о невозможности удержания этого края в повиновении и осуждали сам Казанский поход за его высокую затратность. Именно инертность Боярской думы в отношении казанских дел, по мнению современников, была одной из главнейших причин того, что вскоре после поспешного ухода оттуда основных сил русских войск практически вся луговая (левобережная) часть былого Казанского ханства восстала против Москвы и понадобилось еще пять лет, чтобы привести мятежников к повиновению.

Следующим симптомом охлаждения между царем и митрополитом, возглавлявшим «команду реформаторов», стал немотивированный отказ последнего от участия в крещении царевича Дмитрия, родившегося вскоре после Казанского похода. Но основной кризис отношений наступил все-таки в марте 1553 года. Царь тяжело заболел. Речь шла о жизни и смерти. Одна часть его приближенных была охвачена горем, другая — радовалась в предвкушении грядущих перемен. Встал вопрос о наследнике и принесении присяги. Иван Васильевич потребовал, чтобы бояре присягали на верность его пятимесячному сыну Дмитрию, но тут возроптали и здравомыслящие бояре. «Мы рады повиноваться тебе и твоему сыну, — сказал один из них, — только не хотим служить Захарьиным, которые будут управлять государством именем младенца, а мы уже испытали, что значит боярское правление». Многие из них хотели видеть на царском престоле Владимира Андреевича Старицкого, показавшего себя не с худшей стороны с того момента, как Иван Васильевич снял опалу с него и с его честолюбивой матери, урожденной княгини Хованской, и приблизил их к себе. Кандидатуру Владимира поддержал и Сильвестр. О позиции митрополита Макария летописцы не упоминают. Видимо, она была также не в пользу младенца. В конце концов воля царя возобладала, и бояре, а вместе с ними и Владимир Андреевич присягнули царевичу Дмитрию.

Иван же после выздоровления делал вид, что зла ни на кого не держит, но жизнь показала, что он уже тогда затаил ненависть к своим опекунам и наставникам. Пострадал лишь князь Семен Лобанов-Ростовский, активнее других выступавший за Владимира Андреевича и попытавшийся после выздоровления Ивана Васильевича отъехать в Литву вместе со своими родственниками. Смертный приговор, вынесенный ему Боярской думой, царь по ходатайству Макария заменил ссылкой и заключением на Белоозере.

Из трех татарских ханств: Казанского, Крымского и Астраханского — последнее было самым слабым. Основанное на руинах прежней могущественной Золотой Орды в устье реки Волги Астраханское ханство находилось под сильным влиянием Ногайской Орды, обособившейся вскоре после Куликовской битвы и кочевавшей на просторах от Иртыша до Крымского ханства, в свою очередь находящегося под патронажем турецкого султана. Астраханским престолом распоряжались то одни, то другие. Однако с усилением Московского княжества астраханские правители все чаще и чаще стали обращать свои взоры на Север. Дело в том, что весь постзолотоордынский мир, как и любая развалившаяся империя, был раздираем нескончаемыми войнами многочисленных потомков Чингисидов и их военачальников за старшинство, за право получения дани, за тучные пастбища, за рыболовные места. Каждый царевич, каждый князь искал для себя выгоду, бесконечно меняя союзников и покровителей. Как не было единства в Крымском ханстве (мы уже говорили о войне Саип-Гирея с Исламом), так не было его и у ногаев. Если вышеупоминавшийся нами Юсуф держал сторону турецкого султана, то его родной брат Измаил находился в дружественных отношениях с Москвой. Отмечая эту разобщенность, С. М. Соловьев приводит в своих сочинениях такой пример: «В то время как один астраханский царевич, Едигер, бился с русскими насмерть в Казани, родственник его, астраханский царевич Шиг-Алей, находился в русском стане, другой царевич, Кайбула, владел Юрьевом, изгнанный из Астрахани царь Дербыш-Алей жил в Звенигороде. Незадолго перед тем преемник Дербыша, астраханский царь Ямгурчей, присылал в Москву бить челом государю, чтобы пожаловал, велел ему служить…» Из всего этого следует, что Великая Степь, уставшая от бесконечных войн, с нетерпением ждала сильного государя, способного прекратить это кровопролитие и дать мир населявшим ее народам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: