Михаил Моруков - Правда ГУЛАГа из круга первого

- Название:Правда ГУЛАГа из круга первого

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм-Книга

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9265-0230-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Моруков - Правда ГУЛАГа из круга первого краткое содержание

Настоящая книга хронологически охватывает целую эпоху в нашей недавней истории (с лета 1929 г. по весну 1945 г.), когда в исправительно-трудовых учреждениях на всей территории СССР была создана огромная высокоэффективная хозяйственная система, не имевшая аналогов в мире. Автор убедительно показывает, что научно-исследовательская деятельность различного рода «шарашек» стала основой для прорыва советской науки и индустрии к новейшим высокотехнологичным разработкам и открытиям и, в первую очередь, в оборонной промышленности. Победоносный исход Великой Отечественной войны фактически подтвердил жизнеспособность и высокую эффективность избранной в СССР модели развития. Правда ГУЛАГа, по мнению автора, заключается в том, что изоляция ученых, разработчиков и рабочих-мастеров в местах лишения свободы для работы на оборону стала необходимым и единственно правильным условием для их личного выживания и нашей общей Победы.

Книга является наиболее полным современным собранием фактов по данному вопросу и предназначена для самого широкого круга читателей.

Правда ГУЛАГа из круга первого - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

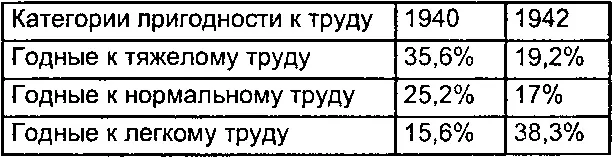

Таблица 4. Состояние трудовых ресурсов ГУЛАГа НКВД в 1940—1942 гг. [266] ГУЛАГ в годы войны. С. 67.

Таким образом, количество людей, ограниченно годных к труду, выросло в 1941-42 гг. вдвое. При оценке данных таблицы следует учитывать, что, если в начале 1941 г. 93% спецконтингента составляли мужчины, то уже к 1942 году их доля снизилась до 74 % [267] ГУЛАГ в годы войны. С. 67.

.

Тем не менее, хозяйственные подразделения НКВД сумели выполнить поставленные перед ними задачи

Производство военной продукции и капитальное строительство НКВД в 1939—1945 гг

Непосредственно изготовление оборонной продукции для производственных главков НКВД являлось вспомогательной задачей. Этим занимались прежде всего исправительно-трудовые колонии и некоторые отделения ИТЛ, т.е. предприятия, имевшие некоторый парк станочного оборудования.

Со второй половины 30-х годов на отдельных промышленных предприятиях НКВД, использующих труд вольнонаемных рабочих, появились специальные цеха. В 1938 г. на базе трудовых коммун им. Ф. Э. Дзержинского (Харьков и Люберцы), занимавшихся перевоспитанием малолетних преступников, а также на базе расформированной ИТК в Теплом Стане были созданы 4 завода по производству оптических прицелов, радиоаппаратуры, противогазных масок и деталей ручных гранат. В Люберцах под производство военной продукции (противогазные корпуса) был переведен бывший фибролитовый завод Люберецкого комбината им. Дзержинского, получивший литерное наименование завод №1 и пущенный в эксплуатацию в начале марта 1939 г. [268] ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 81. Л. 10—11.

Там же базировался номерной завод №4, ранее занимавшийся выпуском спортинвентаря и музыкальных инструментов. Приказом НКВД №00618 от 21 сентября 1939 г. помещения и личный состав музыкальной фабрики и цеха спортинвентаря (по производству бильярдов) переводились на производство ротных радиостанций. Занятые на производстве воспитанники направлялись на курсы переквалификации, чтобы быстро освоить новую продукцию [269] ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 15. Л. 56.

. В харьковской трудовой коммуне им. Дзержинского приказом № 00705 от 25 октября 1938 г. организовывалось производство оптических прицелов на базе цеха оптических производств. Новое подразделение было объединено с фотозаводом под литерным наименованием «завод №3» [270] Там же. Л. 68.

. Наконец, приказом НКВД № 096 от 21 мая 1938 г. помещения ликвидированной исправительно-трудовой колонии в Теплом Стане передавались для переоборудования в завод по производству предметов снарядной обтюрации (ведущих поясков), получивший литерный №2 (всего в распоряжении административно-хозяйственного управления НКВД СССР находилось 5 номерных заводов: №5 носил судостроительный завод НКВД в Ленинграде) [271] Там же. Д. 81. Л.10.

. Эпизодически к выпуску спецпродукции подключалась Болшевская трудовая коммуна НКВД, спортивно- механический завод которой несколько раз брал подряд на изготовление оборонительных рубашек к ручным гранатам. Выдача таких заданий болшевцам объясняется наличием в распоряжении коммуны лентопрокатного и гвоздильного производства. Освоение новой продукции шло довольно туго, так как переход на новые производства требовал существенной перестройки технологической цепочки, оборудования новых цехов и т.д. К тому же усложнение характеристик производимой продукции привело к росту производственного брака и к систематическому недовыполнению установленных планов. Так, приказ НКВД №277 от 20 мая 1939 г. «О выполнении плана 1-го квартала 1939 г. предприятиями Хозяйственного отдела» констатировал, что из номерных заводов план выполнен только судостроительным заводом №5, в то время как процент выполнения планов производства завода №4 (Люберцы) составил 96,4%, а оптическое производство завода №3 выполнило план всего на 34% [272] ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 82. Л. 70.

. Особенно долго не удавалось наладить работу заводу НКВД №1, ибо переход с выпуска фибролита на выпуск противогазных корпусов потребовал перестройки и расширения производственных помещений, а также установки нового оборудования для работы с химикатами, пользованию которыми воспитанники трудовой коммуны не были обучены. Результатом стали постоянные перебои в производстве и низкое качество выпускаемой продукции. Завод, который должен был по плану начать выпуск готовой продукции с 1 сентября 1938 г., вошел в строй только с 1 марта 1939 г. Итоги работы за первую половину 1939 г. также были неутешительны:

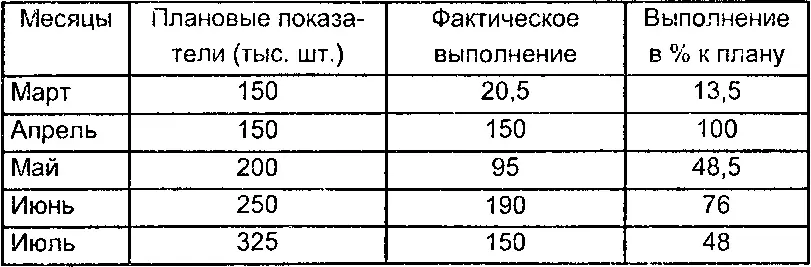

Таблица 5. Выпуск корпусов противогазов заводом №1 (март — июль 1939 г.) [273] Там же. Л. 72.

Из 3200 тыс. корпусов, предусмотренных планом производства на 7 месяцев, завод выпустил лишь 600,5 тыс., или 19% годового плана. К тому же и качество продукции оставляло желать много лучшего. Пятнадцатого сентября 1939 г. приказ НКВД №629 констатировал, что объем брака за 8 месяцев составил 60% от общего объема произведенной продукции. В результате директор завода был снят со своего поста, вместо него назначена бригада «внешних управляющих». К концу года производственные показатели завода удалось вывести на плановый уровень [274] ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 82. Л. 46.

.

Летом 1940 г. первый опыт НКВД по организации военного производства завершился передачей всех заводов наркомату вооружения. Передавались уже вполне сложившиеся предприятия, выполнившие план первого квартала [275] НИПЦ «Мемориал». Коллекция документов.

. Сам факт передачи номерных заводов другому ведомству может, на наш взгляд, свидетельствовать о стремлении руководства НКВД разгрузить свой аппарат от дублирования функций профильных наркоматов. Кроме того, можно предположить, что создание заводов под эгидой органов внутренних дел вызвано желанием скрытно развернуть новые мощности по производству некоторых вновь осваиваемых категорий военной продукции.

Переход к массовому выпуску некоторых видов оборонной продукции непосредственно хозяйственными подразделениями НКВД приходится на осень 1939 г., т.е. на период развертывания в СССР массовой армии и первых крупномасштабных конфликтов с ее участием. Ассортимент выпускаемой продукции был небольшим: спецукупорка и кожтехнические изделия (прокладки, сальники и т. д.), поступавшие в военную промышленность. Всего в оборонном секторе ГУЛАГа в 1939—1940 гг. было занято 3 исправительно-трудовых колонии: две на выпуске спецукупорки и одна (в Москве) на выпуске кожтехнических изделий [276] ГУЛАГ в годы войны II Исторический архив, 1994. № 3. С. 62.

. Вооруженным силам в ходе начавшейся войны с Финляндией потребовалось большое количество спецтары для перевозки боеприпасов на большие расстояния и в больших количествах. Дать такую тару быстро и мог только ГУЛАГ, активно разрабатывавший лесные массивы и обладавший некоторым станочным оборудованием, пригодным для такой работы.

Интервал:

Закладка:

![Михаил Игнатов - Пустошь. Нулевой круг [litres]](/books/1066470/mihail-ignatov-pustosh-nulevoj-krug-litres.webp)