Виталий Белявский - Вавилон легендарный и Вавилон исторический

- Название:Вавилон легендарный и Вавилон исторический

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1971

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Белявский - Вавилон легендарный и Вавилон исторический краткое содержание

Каким был Вавилон двадцать пять веков назад? Было ли на самом деле Вавилонское столпотворение или это вымысел? Что собой представляли и как были построены Висячие сады Семирамиды и Вавилонская башня? Как жил Навуходоносор и пировал Валтасар? На эти и многие другие вопросы отвечает автор книги, раскрывая роль и место Вавилона в истории мировой цивилизации.

Вавилон легендарный и Вавилон исторический - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Прежде всего они отрегулировали русло Евфрата, укрепили его дамбами, где спрямили, «где сделали извилистым. Река уже не могла менять ложе по своей прихоти. Затем были восстановлены старые и вырыты новые магистральные каналы, с помощью которых часть паводковых вод Евфрата сбрасывалась в Тигр. Таким путем регулировался расход воды в обеих реках. Наконец, в 60–х годах VI в. до н. э. было закончено строительство канала Паллукат, и стране перестали угрожать ежегодные разливы Евфрата. Канал Паллукат отходил вправо от Евфрата в том месте, где река вступает на Вавилонскую низменность. Греко — римский историк Арриан (около 95–175 гг.), основываясь на рассказах сподвижников Александра Македонского, так описывал роль этого канала в ирригационном режиме страны:

«Она (река Паллакопа, т. е. Паллукат — В. Б.) отстоит от Вавилона стадий на 800 (около 150 км — В. Б.) и представляет собой канал, отведенный от Евфрата, а не настоящую реку, берущую начало от источников. Евфрат, вытекая из гор Армении, зимней порой течет в берегах, потому что воды в нем немного. С наступлением же весны и особенно около летнего солнцеворота он становится полноводным и выходит из берегов, затопляя Ассирию (т. е. Вавилонию — В. Б.). В это время на горах Армении тают снега, вода в реке сильно прибывает, поднимается вровень с берегами, выходит из них, и страна была бы затоплена, если бы воду не отвели по Паллакопе в болота и озера, которые, начинаясь от Паллакопы, идут до границ Аравии, растекаются большей частью по заболоченному пространству и оттуда вливаются в море множеством незаметных устьев. После таяния снегов, около захода Плеяд, Евфрат мелеет, но тем не менее значительная часть его вод уходит по Паллакопе в озера. Если бы на Паллакопе не было плотин, которые заставляют воду повернуть и уйти в свои берега, то весь Евфрат ушел бы в Паллакопу и Ассирия (т. е. Вавилония — В. Б.) осталась бы без его вод».

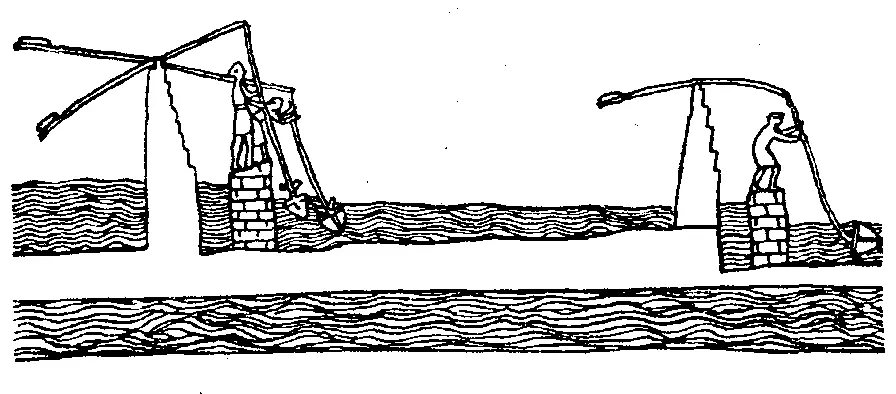

Магистральные каналы и канал Паллукат позволили также оросить крупные массивы земель, которые лежали за пределами речных пойм и страдали от недостатка влаги. От магистральных каналов в разные стороны отходили распределительные каналы и арыки. Греческий писатель Ксенофонт, побывавший в Северной Вавилонии в 401 г. до н. э., замечает, что там постоянно «встречались рвы и каналы, наполненные водой, через которые нельзя было перейти без мостов», что «от каналов по всей стране прорыты рвы, сперва большие, а дальше меньших размеров; под конец идут маленькие канавы, которые можно видеть в Элладе на полях, засеянных просом». В арыки вода из реки и магистральных каналов либо поступала самотеком, либо подавалась с помощью водочерпалок — шадуфа (вавил. dalu) или черда (вавил. artabu), которые и поныне можно видеть на полях Ирака.

Шадуф

Ирригация играла исключительно важную роль в жизни Вавилонии. От нее зависело состояние земледелия, решающей отрасли экономики страны. Созданная в глубокой древности, ирригационная система непрерывно поддерживалась, расширялась и совершенствовалась. Ирригационные работы велись постоянно и требовали громадных затрат труда всего населения [ирригационная система и канал Паллукат, построенные в VI в. до н. э., функционировали вплоть до середины XIII в. н. э. Разрушенные во время монгольского нашествия, они так и не были восстановлены в прежних размерах].

Магистральные каналы сооружались государством. Их строительство и ремонт часто упоминаются в надписях царей Набопаласара, Навуходоносора II, Нергал — шарру — уцура и Набонида. Вот, например, рассказ царя Набопаласара о работах по регулированию русла Евфрата у города Сиппара:

«Евфрат удалился от Сиппара, высокого священного города, любимого богом Шамашем и богиней Айей, и для омовений их владычеств вода была далека, чтобы черпать ее. Я, Набу — аплу — уцур, смиренный, кроткий, чтущий богов, прорыл Евфрат к Сиппару и доставил в изобилии чистые воды для бога Шамаша, моего господина. Берег этой реки я укрепил асфальтом и обожженным кирпичом и построил набережную благополучия для бога Шамаша, моего господина».

Государство в лице царской власти привлекало к ирригационным работам население всей страны. Так, Иннин — шарру — уцур, должностное лицо урукского храма Эанны, в письме упрекал своего коллегу: «Почему ты нерадив в отношении царя? Я отправил тебе письмо, но ответа на мое письмо не видел. Ты не пришел, и со всей страной Аккад на большой канал ты не явился».

Местные распределительные каналы сооружались отдельными городскими общинами. Работами ведали храмы, которые привлекали к ним местное население. Продолжал действовать древний принцип поголовного участия всех граждан, включая самого царя, в строительных, прежде всего ирригационных, общественных работах. Однако вместо личного отбывания трудовой повинности гражданин мог выставить в качестве заместителя, который назывался «урашу», либо своего раба, либо наемного работника. Наконец, он мог просто откупиться от повинности деньгами или натурой. Так возник налог, называемый тоже «урашу». О том, как на практике выполнялась трудовая повинность, можно судить по следующим примерам.

В 543 г. царь Набонид привлек граждан к строительству набережных Вавилона. Каждому в зависимости от его имущественного ценза был отведен участок работ. Среди граждан, привлеченных к работам, находился Табия, сын Набу — аплу — иддина, потомка Синили, человек довольно богатый. Сам Табия был стар, и повинность легла на плечи его сыновей; старшего из них звали Мардук — шум — ибни. Советник Вавилона, руководивший работами, подобрал подрядчика, который в качестве урашу взял на себя постройку участка набережной, отведенного семье Синили. Мардук — шум — ибни и его братья, сыновья Табии, должны были лишь оплатить стоимость строительных материалов, труд подрядчика и выделить ему в качестве рабочей силы трех рабов. За все остальное нес ответственность подрядчик — урашу.

Богач Иддин — Мардук, сын Икиши, потомка Нур — Сина, постоянно откупался от повинности деньгами, а иногда выставлял рабочих — урашу. При этом все расчеты с властями обычно за него вели жена, сын и зять или даже доверенный раб Нергал — рицуа. Сам Иддин — Мардук считал ниже своего достоинства вникать в это дело.

Так отбывали трудовую повинность состоятельные вавилоняне. Бедным же приходилось работать самим наравне с урашу из наемных работников, пленников и рабов. Всех их независимо от юридического статуса называли «мужиками» (sabe). О сборе работников — урашу часто упоминают деловые документы того времени. Вот один из них:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сэмюэль Дилэни - Вавилон - 17 [Вавилон - 17. Нова. Падение башен]](/books/515393/semyuel-dileni-vavilon-17-vavilon.webp)