Рудольф Баландин - Тайны смутных эпох

- Название:Тайны смутных эпох

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-9533-0058-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рудольф Баландин - Тайны смутных эпох краткое содержание

В новой книге Р.Баландина и С.Миронова проводится анализ важнейших в отечественной истории социально-политических и идейных кризисов. Бунты, гражданские войны, перевороты, или, иначе, «смуты» сотрясали основы государственности, экономики и морали Руси – России – СССР. Отсчет ведется с феодальной войны первой половины XV в., а особенно с Великой Смуты начала XVII в., и заканчивается «катастройкой» 80-90-х гг. XX в. Даже беглый взгляд на тысячелетнюю историю нашей Родины с более пристальным всматриванием всмутные эпохи приводит к неутешительным выводам. Конечно, без катастроф жизнь государств не обходится. Но беда в том, что происходит и поныне, т.е. в упорном нежелании правителей понимать и учитывать государственные интересы и в пассивности народа. В свое время Н.А.Бердяев подчеркнул: «Перед Россией стоит роковая дилемма. Приходится делать выбор между величием, великой миссией, великими делами и совершенным ничтожеством, историческим отступничеством, небытием. Среднего, “скромного” пути для России нет». Не хочется думать, что выбор уже сделан…

Тайны смутных эпох - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

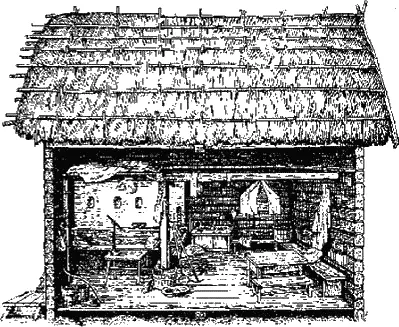

А в столице роскошь все увеличивается. Чтобы быть светским человеком, надо иметь, по крайней мере, несколько кафтанов с золотым шитьем, бархатную шубу с золотыми кистями, несколько золотых табакерок, осыпанных бриллиантами, золоченую карету, запряженную шестеркой белых лошадей. У графа Орлова парадная одежда, осыпанная бриллиантами, стоила миллион рублей».

Говорят, что Екатерина II, представляя приехавшему в Петербург австрийскому императору Иосифу II своего царедворца графа Строганова, заметила: «Он так крезовски богат, что не придумает средств промотаться».

Польский король Станислав Понятовский, побывавший в гостях у графа Безбородко, не смог сдержать удивления: «Золотая резьба работана в Вене… В обеденной зале уступы парадного буфета уставлены множеством сосудов золотых, серебряных, коралловых и др. Обои чрезвычайно богаты, некоторые из них выписаны, иные сделаны в России. Прекрасная китайская мебель».

Ежедневно у Безбородко накрывали обеденный стол на сто человек. Он проживал в месяц несколько тысяч рублей – огромные по тем временам суммы. Своим любимцам он щедро дарил деревни, которых у него было множество. Заезжей итальянской певице мог сделать подарок в 40 тысяч рублей.

Что уж говорить о празднествах, которые устраивались с необычайным великолепием и в которых участвовали тысячи приглашенных!

Возникает законный вопрос: откуда на все это брались средства? Практически единственным классом, который обеспечивал подобную роскошь, было крестьянство. И чем богаче становились привилегированные социальные группы, тем более тяжелый гнет ложился на крепостное крестьянство.

Екатерина II укрепила финансовое положение государства, изъяв из церковной собственности земли и крестьян, а также отменив гетманство на Украине. Казалось бы, пришла пора отменить крепостное право, облегчить жизнь крестьян. На словах императрица была к этому готова. Например, в «Уставе благочестия» (1782 год) она провозглашала приоритет моральных ценностей, основанных на христианских заповедях. Вот ее семь заповедей: «I. Не чини ближнему, чего сам терпеть не можешь. II. Не токмо ближнему не твори лиха, но твори ему добро, колико можешь. III. Буде кто ближнему сотворил обиду личную, или в имении, или в добром звании, да удовлетворит по возможности. IV. В добром помогите друг другу, веди слепого, дай кровлю неимеющему, напой жаждущего. V. Сжалься над утопающим, протяни руку помощи падающему. VI. Блажен кто и скот милует, буде и скотина злодея твоего спотыкнется, подыми ее. VII. С пути сошедшему указывай путь».

Приведя этот перечень, современный российский историк А.Б. Каменский счел нужным выразить свое умиление: «Как вaжнo, что эти внушения исходили от того, кто для русского человека был олицетворением власти Бога на земле».

Трудно удержаться от возражения. Во-первых, тогдашний русский человек знал, что Екатерина II не по праву заняла место своего супруга, а благодаря дворцовому перевороту. Во-вторых, государственный деятель обязан не провозглашать моральные сентенции, всем и без того известные, а создавать в стране такие условия, чтобы эти самые заповеди воплощались в жизнь. А то ведь получалось сущее лицемерие. Государыня увещевала даже скотину недруга миловать, тогда как сохраняла дичайшее крепостное рабство!

Большинство дворян вполне устраивало подобное лицемерие. Однако крестьяне были все-таки не безропотными скотами. Они прежде терпели крепостной гнет, зная, что их барин находится на важной и опасной государевой службе. Да и царь представлялся помазанником Божиим, законным правителем страны.

Теперь выходило иначе. Государыня, хотя и благословленная на царство, взошла на трон незаконным путем. А помещик, вместо того, чтобы служить царю и Отечеству, занят всяческим благоустройством своего быта и развлечениями. И ради чего терпеть все повинности, тяготы и унижения?

Вряд ли Екатерина II не понимала, что в народе зреет серьезная смута. Об этом свидетельствовали не прекращавшиеся крестьянские бунты. Но даже при всем своем желании она не могла хоть как-то урезать привилегии дворянства. Ведь именно благодаря дворянам она пришла к власти и удерживалась на троне. Их недовольство было бы для нее смерти подобно. А потому просвещенная императрица, которая вела переписку с философами и провозглашала моральные заповеди, под угрозой жестокого наказания запретила крестьянам жаловаться на своих господ.

Таким образом, смута в России началась задолго до того, как вспыхнуло пугачевское восстание. Уже в начале царствования Екатерины II по стране прокатилась волна бунтов крестьян, казаков, работных людей. В отдельных уездах крестьянские волнения продолжались годами. «На их подавление, – писал советский историк М.Т. Белявский, – правительство двинуло крупные воинские части с артиллерией, предписав им действовать столь же решительно и беспощадно, как и при осаде неприятельских крепостей. Особенно «отличился» при этом генерал князь Вяземский. Он устроил настоящую бомбардировку восставших сел и деревень, расстрелял из пушек фактически безоружных крестьян, а затем провел зверскую экзекуцию над усмиренными.

…Правительство издало ряд указов, в которых подчеркивало, что оно намерено «помещиков в их владениях и имениях ненарушимо сохранять, а крестьян в должном им повиновении содержать». Одновременно оно грозило, что в случае «вредного от грубиянства и невежества непослушания крестьян», с ними «яко с сущими злодеями и нарушителями общего покоя поступлено будет с таковою же военною строгостью». Сенату и этих драконовских мер показалось мало… По екатерининскому указу 1763 г. крестьяне были обязаны оплачивать не только расходы на посылку и содержание воинских команд, но и стоимость розг и плетей, которыми их наказывали, веревок, на которых их вешали, пуль и ядер, которыми их расстреливали».

Несмотря на подобные меры, предпринятые государыней-моралисткой, бунты крестьян и рабочих вспыхивали с новой силой. Восстание в Кижах (Карелия) продолжалось с 1769 по 1771 год и было подавлено, в результате чего были убиты около двух тысяч крестьян. Волнения рабочих уральских заводов пришлось подавлять карательной экспедицией, которую возглавил все тот же А.А. Вяземский.

На Правобережной Украине чуть раньше бунтовали крестьяне и запорожские казаки, захватывая и грабя усадьбы и замки, давая отпор польским войскам. А в 1771 году во время эпидемии чумы восстал московский люд, ведя уличные бои, захватив на три дня Кремль и убив главу московской церкви архиепископа Амвросия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: