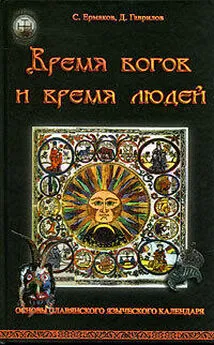

Дмитрий Гаврилов - Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря

- Название:Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Ганга»b2a35bc8-f872-11df-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98882-088-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Гаврилов - Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря краткое содержание

Опираясь на обширный исторический, этнографический и естественнонаучный материал, авторы предлагают свое видение восточнославянского языческого календаря через призму традиционного миропонимания в целом. Это дает возможность, сохраняя научный подход, по-новому осмыслить годовой круг. Особое внимание уделено пониманию значимости календарных событий для психологического и психофизического состояния современного человека, в первую очередь горожанина.

Книга будет интересна широкому кругу читателей.

Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Обрядовая кухня купальских праздников включает в себя совместно («в складчину», «на братчину») приобретенную или выращенную совместными свинину, баранину, которых готовят разными способами, а также блины, каши из смеси разных круп (зерен), яйца или яичницу.

Перунов день

То, что уверенно реконструируется применительно к этому празднику на основе многочисленных собраний народных обычаев, видимо, не очень понравится множеству со временных последователей природной веры. Ныне устоялось представление о Перуне как о боге-воителе, эдаком «качке-экстремисте», который призван царствовать надо всеми и изображается непременно в облике воина, с оружием и доспехами в руках. На такое представление весьма повлияли талантливая, но содержащая множество исторических неточностей книга В. Иванова «Русь изначальная», а также современные романтически-фэнтезийные сочинения. Да, Перун – громовник, он бог–покровитель власти… Вот только власть – это не только , вернее, не столько воинство. М. Л. Серяков (2005) убедительно показал роль Перуна как хранителя небесных вод и Вселенского закона. Перун – бог-судия, блюститель справедливости, в том числе и высшей. По большому счету, если он и покровительствует каким-то силовым структурам, то, скорее, службам безопасности и внутренних дел, а не армии. Для славян же Перун – оберегатель посевов. Библейский Илья-пророк, который, как известно, воспринял много качеств Перуна, почитался крестьянами «блюстителем за уборкою хлеба» (Померанцева, 1975, с. 127–130).

Вот почему довольно странно читать о современных реконструкциях весьма фантастических воинских игрищ. Это маловероятно и в рамках мифа, и исторически. В данном случае, перефразируя известное высказывание, «дружба дружбой, но правда – дороже» [25].

Чествования Перуна вроде бы связаны с тем, что, согласно древнему громовому мифу в реконструкции Иванова и Топорова он возвращает на небесные луга коров, украденных Велесом-Ящером. От этого-то и происходят дожди. В предшествующем нашем исследовании (Гаврилов, Ермаков, 2009) мы показали сомнительность этой гипотезы, как и спорность отождествления Велеса и Ящера. Но, видимо, в силу особенностей нашего мышления, предполагающих непременное противоборство образов, являющих собою так называемые бинарные оппозиция, эта весьма спорная гипотеза заняла важной место в современной новодельной (не побоимся этого слова) мифологии Перунова дня.

Исторический же скепсис наш еще более очевиден: если Перун – бог воинов, почитаемый соответствующими действиями, это значит, что выделенные воины как таковые должны существовать очень давно. Но праздник весьма древний, более того, имеющий явные земледельческие признаки. О каких «выделенных» воинах в то время могла идти речь? Это представляется очень сомнительным. Каждый славянин-землепашец в случае военной угрозы становился воином, воины же в мирное время также занимались землепашеством, в лучшем случае ремеслом. Лето, страдная пора – о каких воинских праздниках может идти речь, когда в страду «день год кормит»? Нам могут возразить, что, мол, ходили же дружины воевать Византию, что князь Святослав праздновал Перунов день, принося в жертву пленных. Однако естественны вопросы: какая доля населения Руси участвовала в походе и как много мы можем достоверно сказать о смысле и содержании той праздничной обрядности?

«Ильинские зажинки были праздником первинок: деревенские хозяйки пекли ильинскую новь (нова, новина) – хлеб из только что сжатых снопов; крестьяне угощались ильинским моленым кусом (жертвенным мясом, которое носили в церковь для освящения); заламывался первый ильинский сот; заправлялись спальники свежей соломой. В церквах в этот день свершались молебны над чашами с зерном – для плодородия» (Тульцева, 2000, с. 196–197).

Мы вынуждены в лучшем случае признать двойственность Перунова дня, причем сельскохозяйственная составляющая праздника, скорее всего, была все же главенствующей. Перун здесь напоминает скорее бога – подателя благ, и с этой точки зрения праздник может быть сопоставлен скорее с близящимися праздниками урожая.

Возможно, по каким-то причинам такое наложение действительно произошло. Тогда разделение праздника на несколько составляющих и разница акцентов связана с установлением древнерусской государственности, что было дело отнюдь не мирным. Борьбу за признание Перуна верховным божеством начал князь Олег, который поклонялся Перуну, «богу нашему», и по сообщениям В. Н. Татищева при появлении в небе кометы (в июле 912 года) принес множество жертв. Впрочем, сегодня высказываются довольно здравые суждения о фальсификации сведений об обилии человеческих жертвоприношений Перуну, в том числе исследования о том, что история из «Повести временных лет» об убийстве по жребию варяга-христианина и его сына есть поздняя вставка.

Это не служит, конечно, основанием для отрицания факта бытования ритуальных убийств у славян-язычников. Но нужно помнить, что они, во-первых, не были зверствами. Во-вторых, отчасти могли быть добровольными и вытекали из мифологической картины мира, которая бытовала у разных народов мира. А вот отказались от такой практики славяне, видимо, довольно рано…

Спасы – праздники Урожая

Восточнославянские праздники урожая и связанная с ними обрядность подверглась на протяжении веков значительным изменениям и во многом утрачена. Однако сохранившиеся материалы показывают глубокое их внутреннее родство с древнейшими праздниками других индоевропейцев. Как пишет тот же Е. А. Шервуд,

«1 августа праздновался день Лугнасада (Lugnasad – “собрание в честь Луга”, или, по другой версии, “брак Луга”). По поверью кельтов, Луг в этот день выступал как божество плодородия, раздающее свои богатства. Это праздник осени и сбора урожая. В Галлии в период римского господства его заменили на Собрание галлов (Concilium Galliarum) в Лионе, на котором прославлялся не бог Луг, а император» (Шервуд, 1993).

Жатвенный венок – элемент обряда «дожинки». Чехия, 1981 год (по: Staňkova J. Lidové uměni z Čech, Moravy a Slezska. – Praha, 1987. – s. 8)

Постановка столпа Даждьбогу (современная реконструкция). Московская область, 2004 год

Первые праздники урожая, восточных у славян, в позднее время отмечавшиеся на протяжении всего августа, приходятся на начало переходной поры. Короткое северное лето заканчивается. Август и в средней полосе России уже приносит обычно холодные ночи (а порою и заморозки). 1 августа – день, равноудаленный от Купалы (летнего солнцеворота) и от Осенин (осеннее равноденствие). Начинается краткий период не только интенсивного труда, но и богатой, сытой жизни.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: