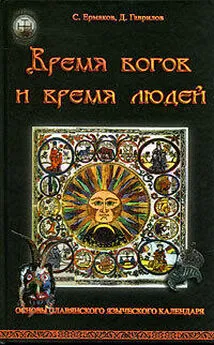

Дмитрий Гаврилов - Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря

- Название:Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Ганга»b2a35bc8-f872-11df-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98882-088-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Гаврилов - Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря краткое содержание

Опираясь на обширный исторический, этнографический и естественнонаучный материал, авторы предлагают свое видение восточнославянского языческого календаря через призму традиционного миропонимания в целом. Это дает возможность, сохраняя научный подход, по-новому осмыслить годовой круг. Особое внимание уделено пониманию значимости календарных событий для психологического и психофизического состояния современного человека, в первую очередь горожанина.

Книга будет интересна широкому кругу читателей.

Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Обрядовым праздником белорусов, отраженным в источниках, был также праздник “майского дерева” (Май). Праздничное действие представляло собой хороводы (“карагоды”) возле установленного около дома и украшенного разноцветными лентами майского дерева. В средние века и в раннее новое время праздник известен ряду европейских народов, в том числе полякам, чехам, лужицким сербам. Христианизация обряда привела к тому, что дата празднования Мая у белорусов была перенесена с 1 мая на православную Троицу. Так возникло второе название майского дерева – “троицкая березка”. На Май традиционно проходили стрелковые состязания белорусских горожан, сбор феодального ополчения (“паспалитае рушанне”) ВКЛ [21]. Записи о покупки и установке майского дерева у зданий ратуш белорусских городов (купили маю до ратуши) распространены в источниках XVII в.» (Котлярчук, 2001, с. 192).

Обращают на себя внимание несколько интереснейшихобстоятельств, как-то проходящих мимо исследователей и последователей традиционной культуры. Прежде всего, важно указание на сдвижение обрядности майских праздников на Троицу. Это утверждение может показаться слишком смелым, но имеет право на существование, если исходить из совокупности всех приводимых автором свидетельств. Очень интересно сообщение о сборе феодального ополчения, которое позволяет выдвинуть далеко идущую гипотезу о том, что это – своеобразная память о сакральном характере такого сбора. Конец апреля и начало мая – дни особого почитания Ярилы, сопоставляемого с западнославянским Яровитом, которого мы рассматриваем как бога в том числе и войны (Ермаков, Гаврилов, 2009).

По-своему уникальна в этом смысле еще и припевка, бытовавшая вплоть до 1950–60-х годов в Московской и Смоленской областях. В ней, собственно, все сказано:

«Скоро, скоро Троица, зеленый лист раскроется. Скоро миленький приедет, сердце успокоится».

Обрядовый минимум Красной горки:

– встреча окончательно пришедшей весны, почитание весеннего животворного Солнца путем зажигания костров, огненных потех и т. д.;

– поминальные действа (посещение кладбищ на Радоницу);

– заклинательные действия на обеспечение хорошего урожая предстоящим летом (приветствия первому весеннему дождю, другие ритуалы, в том числе эротического или даже оргиастического характера, игры, украшение майского дерева);

– почитание Мирового древа в образе майского дерева;

– обрядовые застолья, в которых важное место отводится пище с солнечной и производящей символикой (крашеные яйца, блины, поминальная кутья на Радоницу).

В самом деле, можно допустить и связь Красной горки (праздника, по обрядовости по большей части жен ского) с празднованием Ярилок, которые в более позднее время приходятся на последнюю неделю апреля. Как уже было сказано только что, Ярила – воплощение производительной силы (яри), близкий западнославянскому Яровиту и римскому Марсу, который на деле был в первую очередь богом плодородия и молодости. Сегодня Ярилу часто считают богом весеннего солнца, что неверно (Гаврилов, Ермаков, 2009).

Красная горка/Радуница – праздник-загад, возможно, многое взявший и от древней земледельческой новогодней обрядности. В современном варианте Масленицы ее осталось не так уж много, разве что гадания да волочебные песни. Но гадания и избавление от старых вещей приняты в Европе и отчасти у восточных славян и в эти дни…

Мифологема праздника, возможно, связана с ожиданием невестой своего жениха (молодого супруга?). Не случайно после Красной горки обычай допускал устраивать свадьбы, невзирая на насыщенную повседневными заботами жизнь земледельца. Мир «твердо встал» на путь возрождения, все только-только начинается. Ярила недавно пришел (родился), а девушки встретили весну, то есть время, после которого непременно придет плодородное лето. Ворожба на женихов, их призывание, заклинание составляло существенную часть известных по этнографии женских обрядов Красной горки. Событие связано с весенним подъемом жизненной силы. Возможно, что древнейший миф был связан с драконоборческим мотивом, с победой сил жизни над силами разрушения…

«Радуницу справляют на горе. Сюда, как на общее кладбище, сходятся поминать усопших, гулять с родными и знакомыми и пировать за упокой родителей, чем бог послал» (П. Шейн).

Радоница – день почитания усопших, первоначально призванный обеспечить приход душ предков, которые обеспечивают плодородие полям, садам, огородам. В этот день (позднее ставший отмечаться на второй день Фоминой недели – первой недели после Пасхи) принято было непременно посещать кладбища, приводить в порядок могилы, устраивать на них обрядовые застолья для «родителей». Посещение кладбищ сопровождалось раздачей милостыни в виде праздничной пищи. Часть еды полагалось непременно оставлять на могилах для птиц, которые выступали как воплощения душ предков. Осмелимся думать, что и раздача милостыни является не чем иным, как своеобразным вариантом жертвы, обрядового кормления пришельцев из Иного мира – подобно тому, как то происходит на Коляду и Масленицу.

Начало мая символически соответствует первой лунной четверти, утру, переходу человека в стадию полового созревания.

Зеленые святки. Семик, Духов день. Русалии

Праздник во имя Троицы введен в церковный обиход в начале XV в. преподобным Сергием Радонежским. Исследователи единодушны в своем мнении о дохристианском характере праздника. Проходит он на протяжении недели и включает в себя множество разнообразных действий, нацеленных в первую очередь на почитание живой природы и обеспечение урожая.

Семик можно рассматривать как преддверие Купалы, однако это единственный крупный праздник годового цикла, который «не вписывается» четко в солнечный год. Однако в нем при всем радостном характере действа очень четко выражена поминальная обрядность, имеющая любопытную особенность: в этот день принято поминать всех усопших, в том числе и тех, которые умерли неправильной (с точки зрения обычая) смертью, даже самоубийц. Поминальный день семиковой недели тесно связан и с образом русалок, в котором одни склонны видеть воплощения духов природы, а другие – души предков. На деле, в представлениях славян такой разницы, возможно, не было вовсе.

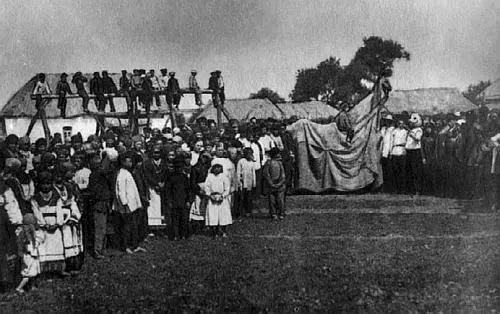

Процессия с «русалкой» в Семик (Воронежская губ., Острожский уезд, с. Оськино, 1926) (Энциклопедия «Русский праздник», 2001)

Русалии – игры в честь русалок – тесно переплетаются с ярилками и похоронами Ярилы. Можно даже предположить их генетическое родство, если считать русалок существами женского пола, тогда как Ярило, несомненно, воплощение мужественности. Вообще троицко-семицкая обрядность и сложности ее истолкования подробно рассмотрены в работе участника Общества «Северный ветер» А. С. Бойко (Бойко, 2008, с. 90–117).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: