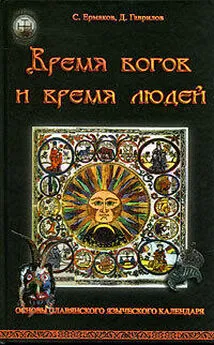

Дмитрий Гаврилов - Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря

- Название:Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Ганга»b2a35bc8-f872-11df-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98882-088-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Гаврилов - Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря краткое содержание

Опираясь на обширный исторический, этнографический и естественнонаучный материал, авторы предлагают свое видение восточнославянского языческого календаря через призму традиционного миропонимания в целом. Это дает возможность, сохраняя научный подход, по-новому осмыслить годовой круг. Особое внимание уделено пониманию значимости календарных событий для психологического и психофизического состояния современного человека, в первую очередь горожанина.

Книга будет интересна широкому кругу читателей.

Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сложно ныне установить и древнейшее время проведения таких обрядовых действ. Влияние христианства и введенного под его влиянием великого поста оказалось столь значительным, что, возможно, мы так и не сможем определиться, следует ли сопоставлять масленичные празднества именно с Великоднем (весеннем равноденствием, началом древнего сельскохозяйственного Нового года) или с более ранней встречей весны. Ведь Великдень – собственно наивысшая точка весны, день ее и жизни окончательной победы над зимою и смертью. Воспринял праздник кое-что и от совершенно языческого обычая троекратно закликать весну (первые заклички – начало марта (местами первыми закличками считают февральскую Громницу, о которой речь еще впереди), современные Сороки, вторые заклички – начало апреля, современное Благовещенье, третьи заклички – Красная горка, окончательный приход весны), например:

Галушка-ключница,

Вылети из-за моря,

Вынеси два ключа,

Два ключа золотые:

Замкни зиму холодную,

Отомкни лето,

Отомкни лето теплое,

Выпускай траву шелковую,

Расстилай росу жемчужную…

(Тульцева, 2000, с. 159)

Поздним названием весеннего равноденствия, надо думать, является и само слово Масленица. Оно появляется лишь в XVI в. (Капица, 2003, с. 156). В православии она именуется «сырная» или «мясопустная неделя». Сегодня «официальная» Масленица – подвижный праздник. Начинается она за 56 дней до Пасхи, которая привязана к первому воскресенью после первого полнолуния после весеннего равноденствия.

В монографии А. С. Котлярчука встречается интересное именование праздника этой поры, взятое из белорусского материала: Волоченье:

«Связь крестьянской и городской культуры белорусов подтверждает празднование в городах XVII в. Волоченья. По мнению В. К. Соколовой, волочебный обряд придавал Пасхе белорусов “этническую специфику”. Распространенный на всей этнической территории белорусов, праздник представлял собой сходное по форме с колядой обрядовое действие, проходившее в первый пасхальный вечер. Группы волочебников (от 10 до 20 человек) с обязательным музыкантом-скрипачом (“музыкой”) обходили близлежащие дворы своего прихода. Подводя итоги года (!), волочебники разыгрывали особые песни-пожелания с действующими лицами “святыми праздниками” – покровителями определенных хозяйственных сфер. <...> В доме волочебники просили хозяев посмотреть в окно на чудо, которое произошло у них во дворе: “А там стоят столы дубовые, застланные все китайкой, ... на тех стола кубочки золотые. За столом сам Бог и все святые праздники”. По словам каждого “святого”, семье гарантировалось покровительство во всех хозяйственных делах. Отказать в вознаграждении волочебникам означало обречь себя на несчастье» (Котлярчук, 2001, с. 191–192).

Масленица. Группа девушек с чучелом Мажаны (Marzanna), символизирующим зиму и смерть (д. Судол, Опольское воеводство, Польша, 1976) (по Friś-Pietraszkowa E., Kunczyńska-Iracka F., Pokropek V. Sztuka ludowa w Polsce. – Warszawa, 1988)

Вот некоторые параллели Великодню и отдельным дням Масленицы (сохраним пока это название в качестве рабочего) в языческих календарях Европы:

21.02 – в Древнем Риме Фералия (день, когда души мертвых покидали мир живых).

Конец февраля – у литовцев Uțzgavénés , Проводы зимы.

19.03 – в древней Греции празднования в честь Афины. В древнем Риме отмечали день рождения Минервы.

21.03 – День весеннего равноденствия; Остара у кельтов и германцев.

21.03 – Panasario Ligé , празднование весеннего равноденствия, прихода весны и возрождения жизни у литовцев.

23.03 – на севере Европы праздновали победу света над тьмой.

25.03 – в Скандинавии чествование Хеймдалля, Стража радуги – небесных врат.

Все эти события отчетливо разделяются на два смысловых блока. Один тяготеет к кельтскому Имболку и действительно знаменует собою смену времени года, второй ближе к Великодню и, что очень интересно, несет другой сакральный смысл. Так, Н. Пенник (1989, p. 37), рассматривая Имболк и Остару, указывает, что северная Традиция видит в первом празднике начало весны, а во втором… священный брак, который приводит к рождению дитя на зимний солнцеворот…

Масленичная открытка конца XIX – начала XX века. Пожалуй, весьма актуальна и сегодня…

Попробуем все же перечислить основные черты праздничных обычаев масленичного цикла:

– встреча старого и проводы нового (война зимы и весны) в виде сотворения и последующих «похорон» ритуального символа (чучело Масленицы), взятия снежного городка;

– почитание усопших предков и живых родителей (в позднейшее время как «тещины субботы» и «прощеное воскресенье», посещение кладбищ, ряженье и волочебные песни);

– почитание Солнца в виде зажжения ритуальных костров на возвышенных местах, где сжигали старые вещи и вышедшую из употребления утварь, а в центр ставили колесо, возжигания «нового огня» трением, катания с ледяных гор на санках и на лошадях (возможно, потому, что лошадь является общеевропейским символом Солнца);

– заклинательно-обережные действия, призванные обеспечить хороший урожай, например, кулачные бои (но вообще их элементы присутствуют во всех масленичных обычаях);

– ритуальные трапезы на протяжении масленичной недели (включающие атрибуты солнечного культа и почитания предков);

Древнейшая мифологическая основа Масленицы (?) осмысливается сегодня как противостояние Зимы и Весны, которое переходит в сражение, что неминуемо заканчивается победой новой жизни.

Впрочем, западноевропейские аналогии заставляют взглянуть на это несколько по-другому.

Обрядность русской Масленицы складывалась на протяжении веков, праздник постепенно впитывал отдельные ритуальные действа и обычаи, относящиеся, видимо, к разным периодам. Сегодня для выделения наиболее древних элементов именно встречи Нового года или перехода от зимы к весне требуется приложить определенные усилия. Бездумное смешение обычаев даже соседних народов (русского, украинского и белорусского) неминуемо приведет к эклектическому смешению. Скажем, украинская и белорусская обрядность в силу большей близости к Западной Европе близка к европейской (особенно западнославянской). Русская Масленица (возможно, вместе с принятием христианства из Византии и Болгарии) восприняла ряд черт, близких к южнославянской традиции (большая роль праздничных огней и т. п.).

Сопоставляя это время с человеческой жизнью, можно представить сколь сложным в древности виделся и обряд взросления человека (возможно, и его принятия в род) – ведь Масленица в круге жизни вполне сопоставима с обрядами, которые проводили над детьми 3–7 лет (первый постриг, пролезание под лавкою, посажение на коня и т. п. инициатические действа). С этого момента человек считался собственно человеком, порою получал первое имя, становился не бесполым «дитем», а мальчиком или девочкой. Прямые параллели сегодня совсем уже утрачены, но кое-что можно попытаться проследить, внимательно присматриваясь к масленичной обрядности…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: