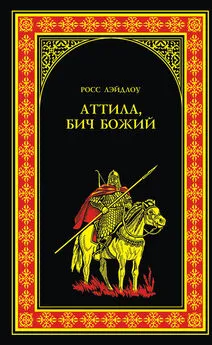

Морис Бувье-Ажан - Аттила. Бич Божий

- Название:Аттила. Бич Божий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2003

- ISBN:5-235-02610-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Морис Бувье-Ажан - Аттила. Бич Божий краткое содержание

Сотворение мифа о предводителе гуннов, знаменитом вожде Аттиле началось еще в древности, продолжалось в Средние века и, похоже, не завершилось и сейчас. Автор книги — известный специалист по социально- экономической истории, опубликовавший целый ряд исторических книг, в частности, по античности и эпохе Меровингов, предлагает читателю свою трактовку личности Аттилы. Здесь император выглядит не таким уж страшным и не столь плохим, как привыкли о нем думать. Прежде всего, автор ставит перед собой цель увлечь читателя своим рассказом об Аттиле. Пожалуй, книгу М. Бувье-Ажана можно отнести к историко-биографическому роману. Достоверно известные факты также достоверно излагаются в книге, а там, где автор ступает на зыбкую почву гипотез, опровергать его можно разве что предложив еще одну гипотезу…

Аттила. Бич Божий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ошеломленные мужчины подумали, что перед ними сумасшедшая. Многие задавались вопросом, не является ли она орудием мести Господа и не влечет ли она их к смерти и наказанию муками ада? Часть была склонна считать ее просто изменницей на службе гуннов. Люди в гневе уже подступили было к ней, но отпрянули перед крестным знамением.

Но что же делать? Женщины добровольно затворились в храмах? Мужчины бросились к церквам, вопя и барабаня в двери… и услышали эхо псалмов. В ярости они вернулись к Женевьеве. В нее полетели камни, но ни один не попал в цель. Она опустилась на колени посреди площади и начала молиться. Многие мужчины обнажили головы, пали на колени, и нестройный хор тысяч голосов, поющих псалмы, донесся, наверное, до аванпостов Аттилы.

А на рассвете все гунны ушли.

Что же произошло?

Было высказано немало предположений:

— Аттила отступил, устрашившись мощных укреплений и болотистой местности;

— Аттила не испытывал ни малейшего желания возглавить очередную бойню и предпочел оценить дисциплинированность своего огромного войска, неожиданно приказав отступить;

— Аттила не решился на продолжительную осаду, которая могла задержать его у Парижа, и Аэций получил бы возможность беспрепятственно перейти через Альпы и подойти к нему, соединившись с войсками вестготов;

— Женевьеве удалось направить к Аттиле эмиссаров, которые смогли убедить его, что город неприступен и гарнизон сумеет продержаться до подхода легионов и наемников;

— Женевьева сумела направить к Аттиле толковых священников, которым удалось убедить вождя гуннов, что от проявленного милосердия еще ярче воссияет его слава, для чего он должен демонстративно пощадить город, который мог бы взять без малейшего труда;

— от Сангибана прискакал гонец, сообщивший Аттиле о сборе галло-римских сил к югу от Луары, продвижение которых аланы в одиночку не смогут остановить;

— и, наконец, произошло «чудо святой Женевьевы»: Милосердие Господне отвело занесенный Бич Божий.

Париж пел псалмы и возносил молитвы три дня и две ночи. Богослужения шли одно за другим. Женевьева стала предметом обожания и почитания всех парижан. Еще при жизни она стала святой покровительницей города. После смерти Германа Оксерского, также провозглашенного святым, она основала небольшую молельню, получившую его имя, на месте которой сто лет спустя была воздвигнута церковь Святого Германа Оксерского.

Но на том карьера святой покровительницы Парижа еще не завершилась, и, став образцом веры, она показала и пример героизма. В 488 году Парижем решил завладеть Хлодвиг. Осада затянулась. На этот раз город не думал о капитуляции, несмотря на лишения. Женевьева собрала небольшую команду умных и смелых парижан, которым чудесным образом удалось вырваться из города и добраться на лодке до Арсина-Обе. Женевьева со своими людьми смогла снарядить флотилию барок со съестными припасами и доставить груз — чудесным образом? — в осажденный Париж. Горожане оказали ей триумфальную встречу: она избавила их от голода!

Хлодвиг, удивленный доносившимися до него радостными криками парижан, решил узнать, в чем дело. Глашатаи начали переговоры. Женевьева обещала Хлодвигу, что Париж откроет ему ворота, если он поклянется стать его защитником. Хлодвиг согласился и — вот это действительно чудо — на сей раз сдержал слово. Быть может, это небывалое происшествие и подвигло его избрать Париж своей столицей.

Женевьева — святая Женевьева Парижская — почила с миром в своем любимом городе спустя год после смерти Хлодвига, в 512 году, немного не дожив до девяноста одного года.

XII

УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ

Audaciores sunt semper qui inferunt bellum. Иордан утверждает, что Аттила часто произносил эти слова. Это был его любимый афоризм, девиз, его убеждение. Это был главный принцип его стратегии.

Предлагают самые разные варианты перевода этого изречения: самыми отважными всегда являются те, кто несет войну; самыми отважными всегда являются те, кто начинает войну; самыми отважными являются те, кто всегда бросается в бой; самыми отважными всегда являются те, кто нападает; самыми отважными являются те, кто всегда нападает.

Слово bellum, война, также употреблялось, хотя и реже, чем pugna, в значении битвы, сражения. Тит Ливий в своей «Истории Рима» использует его в обоих значениях. С не меньшей уверенностью можно утверждать, что Юлий Цезарь в своих «Записках о Галльской войне» употреблял выражение inferre bellum в значении и вести войну, и нападать, и бросаться в битву.

Кроме того, особенно в поздней латыни, была возможна инверсия semper, что позволяет прочитать одно и то же выражение как самыми отважными являются всегда те… равно как и самыми отважными являются те, кто всегда…

Эта фраза если и стала любимой поговоркой Аттилы, то несомненно благодаря возможности двойной трактовки. Она подходила ему в любых условиях: самыми отважными всегда являются те, которые первыми начинают войну — эффект внезапности, и самыми отважными являются те, которые всегда бросаются в бой — это значит, что лучше напасть самому, чем ждать, что нападут на тебя.

Но всегда ли так хорошо быть «самым отважным»? Не значит ли это систематически идти на большой риск и подвергаться опасности?

Audaces fortuna juvat — удача смелых любит. Суеверный Аттила любил эту поговорку и считал ее истиной. Еще в Равенне, совершенствуясь в латыни, он читал Вергилия и хорошо запомнил его знаменитое изречение, впоследствии причисленное к народной мудрости в несколько искаженном варианте: Audentes fortuna juvat — фортуна благосклонна к отважным.

Воевать, нападать… Но снял же Аттила осаду с Парижа, даже не предприняв попытки штурма?

Какова бы ни была причина, которой пытаются объяснить его поведение, основным мотивом, похоже, являлось желание идти вперед, как можно дальше и как можно быстрее. Это означает нападать. Напасть первым и избежать неожиданного нападения. И когда Аэций подойдет — а это равносильно нападению, — его надо атаковать и отбросить за пределы Галлии. Итак, стоит поторопиться.

Аттила остался верен раз выбранному пути и отбыл в направлении Орлеана. Город мог быть сдан ему без боя: Сангибан как представитель римской власти сумел бы проникнуть в город и открыть ворота. Если бы это не удалось, войска аланов могли бы начать осаду в ожидании подхода гуннов. Затем Сангибан вернется к охране рубежей на Луаре, но уже в пользу Аттилы. Сам же император гуннов совершит бросок на юг, прижмет в подходящем месте вестготов и, перебив союзников римлян, отбросит назад легионы Аэция. Вот так выглядел превосходно разработанный план кампании.

К Сангибану поспешил Эсла. Этот великолепный наездник так лихо управлялся с конем, что успел вернуться, исполнив поручение, когда Аттила не добрался еще и до Фонтенбло. Все складывалось наилучшим образом. Эсла сам видел, как Сангибан с отборной частью своего войска направился к Орлеану. Но через несколько километров гуннов постигло жестокое разочарование.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: