Глеб Носовкий - Геракл. «Древний»-греческий миф XVI века. Мифы о Геракле являются легендами об Андронике-Христе, записанными в XVI веке

- Название:Геракл. «Древний»-греческий миф XVI века. Мифы о Геракле являются легендами об Андронике-Христе, записанными в XVI веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО Издательство Астрель

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-23944-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Глеб Носовкий - Геракл. «Древний»-греческий миф XVI века. Мифы о Геракле являются легендами об Андронике-Христе, записанными в XVI веке краткое содержание

Новая книга российских математиков акад. А.Т. Фоменко и Г. В. Носовского продолжает исследования, начатые авторами в книге «Царь Славян» и продолженные затем в книгах «Начало Ордынской Руси», «Крещение Руси», «Христос и Россия глазами древних греков», «Завоевание Америки Ермаком-Кортесом и мятеж реформации глазами древних греков», «Потерянные Евангелия», «Раскол Империи", «Христос родился в Крыму, там же умерла Богородица». В этих книгах авторы, опираясь на Новую Хронологию, истолковали основные источники по «античной" истории Рима и Греции — Геродота, Тита Ливия, Тацита, Светония, Иосифа Флавия, Гомера, Фукидида, Ксенофонта, Полибия, Плутарха, Павсания, Страбона, Диодора Сицилийского, Аппиана Александрийского, Аполлодора, Евтропия, Секста Аврелия Виктора, Элия Спартиана, Юлия Капитолина, Элия Лампридия и других «древних» авторов. Показано, что почти все «античные классики» естественно вписываются в Новую Хронологию и не только не противоречат ей (как думают историки), но, наоборот, — подтверждают. Кроме того, оказалось, что классические источники сообщают много нового и неожиданного о событиях XII - XVII веков.

Все результаты, излагаемые в настоящей книге, получены в 2007 году, являются новыми и публикуются впервые.

Авторы датируют несколько новых, недавно обнаруженных ими старинных зодиаков. Полученные датировки проливают новый свет на известные события прошлого.

Как показывают авторы, мифы о Геракле в значительной степени основаны на подлинных событиях.В целом они состоят из двух слоёв. Первый — сведения об императоре Андронике-Христе, дошедшие до нас из далекого XII века в сказочной обработке. Второй слой — события эпохи османско-атаманского завоевания XIV – XVI веков. Кроме того, в знаменитых двенадцати подвигах Геракла авторы впервые обнаружили описание зодиака и вычислили зашифрованную в нём дату: 17 – 20 ноября 1513 года н.э. Так, вероятно, зашифровали дату составления жизнеописания Геракла. Рассмотрены также мифы о Тесее, которые также являются одним из вариантов «биографии» Андроника-Христа.

Книга не требует от читателя специальных знаний и предназначена всем, кто интересуется применением естественно-научных методов к истории.

Геракл. «Древний»-греческий миф XVI века. Мифы о Геракле являются легендами об Андронике-Христе, записанными в XVI веке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Между прочим, в рассказе о Геракле и Омфале вновь звучит астрономическая тема. А именно, сказано о созвездии Змеедержца, учреждённом Зевсом в честь Геракла и Омфалы. Мы видим, что многие события из жизнеописания Геракла отразились на средневековых картах звёздного неба, в том числе и в названиях созвездий. Теперь обнаруживается, что кроме созвездия Кассиопеи-Христа на небе изображали и другие созвездия в честь Геракла-Омфалы-Христа.

Теперь самое время задаться вопросом: откуда же пошла такая странная сегодня для нас традиция – представлять Христа женщиной? Ответ, вероятно, таков. Всё дело в кесаревом сечении, при помощи которого на свет появился Андроник-Христос. Марии Богородице сделали удачную медицинскую операцию. Мы показали, что это событие вызвало большой резонанс и отразилось во многих старинных источниках. Естественно, что со временем событие стало искажаться, иногда приобретать фантастические формы. Так вот, одна из версий кесарева сечения, сделанного Деве Марии (версия, сохранившаяся на страницах раввино-иудейских документов), гласит, будто сам Иисус разрезал себе бедро, вложил туда некий «пергамент», а потом извлёк его оттуда, [307], с. 360 – 361. См. нашу книгу «Царь Славян».

Чуть иной вариант той же истории выглядит следующим образом: бог Зевс родил из своей головы богиню Афину Партенос. «Зевс… проглотил свою беременную супругу и затем при помощи Гефеста (или Прометея), расколовшего ему голову топором, сам произвёл на свет Афину, которая появилась из его головы в полном боевом вооружении и с воинственным кличем» [533], т. 1, с. 126. Сквозь фантастические детали явно проглядывает рождение Иисуса Христа кесаревым сечением от Девы. Здесь Дева = Афина «поменялась местами» с Иисусом = Зеусом: не Дева рождает Иисуса, а Иисус (Зеус = Зевс) рождает Деву. Разрез при кесаревом сечении в «греческом» мифе сохранился полностью, но «переместился» на голову бога. Кстати, тут упоминается и ещё один персонаж – врач, сделавший разрез. Названный Прометеем или Гефестом.

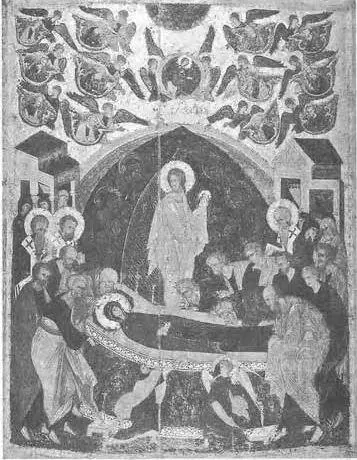

Рис. 2.99. Успение Богородицы. Русская конца XV века. Взято из [308], икона 37 в «Богородичном ряду».

Рис. 2.100. Фигурка Девы Марии в руках Христа. Фрагмент русской иконы «Успение Богородицы» конца XIV века. Взято из [308], икона 36 в «Богородичном ряду».

Такая путаница между Иисусом и Богородицей могла возникнуть при разглядывании православной иконы «Успение Богородицы», рис. 2.99. Образ «Успение» представляет Богородицу, лежащую на смертном одре, а над ней, в самом центре иконы, стоит Христос и держит в руках, на уровне своего плеча, маленькую, запелёнутую в белую ткань фигурку Богородицы, рис. 2.100. Конечно, если человек хорошо разбирается в иконописи, он должен знать, что маленькая фигурка изображает здесь душу Богородицы. Но простой человек, а тем более заезжий издалека и слабо знакомый с иконописной традицией, вполне может воспринять такое изображение как рождение маленькой Девы от взрослого Бога.

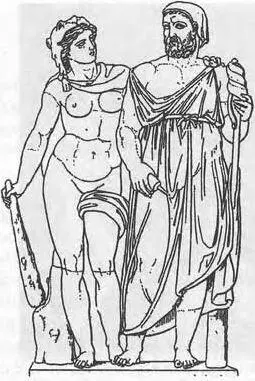

Мы видим, что в некоторых фантомных отражениях Христос и Дева Мария «менялись местами». Так возникла путаница и (странноватая для нас сегодня) традиция представлять Иисуса женщиной. Поэтому некоторые старинные авторы и «переодевали» Геракла и Диониса в женские одежды. Потом исходные мотивы недоразумения были забыты, и на «женский облик», например, Геракла, стали смотреть лишь как непонятную причуду древних мифографов. У позднейших комментаторов старое сказание приобрело даже карикатурный оттенок: «Омфала, надев на себя львиную шкуру Геракла, которая покрывала её всю и волочилась за ней по земле, в его золотом панцире, опоясанная его мечом, с трудом взвалив себе на плечо палицу героя, становилась перед сыном Зевса и издевалась над ним – своим рабом» [453:2], с. 199.

На рис. 2.101 показана «античная» композиция, где Геракл наряжен в женскую одежду, а стоящая рядом с ним Омфала изображена «как Геракл»: на ней – его львиная шкура, а в руке – палица.

Между прочим, теперь становится понятным, почему в жизнеописании Геракла-Христа возникло имя ОМФАЛА. Ведь в книге «Христос родился в Крыму…» мы отметили, что «камень новорождённого Зевса» (то есть Иисуса) именовался ОМФАЛОМ. Это означало «ПУП земли» и «ПУП ЗЕВСА». Кроме того, Зевс «потерял свою пуповину» у Омфалиона. Но ведь ОМФАЛИОН и ОМФАЛ – практически одно и то же название. Как мы показали, «камень» Омфал – это крымский мыс Фиолент, место рождения Андроника-Христа, Известны также старинные изображения «Аполлона на омфале». Но ведь Аполлон-Солнце – это ещё одно отражение Христа. Так что появление Омфалы-Омфала и в жизнеописании Геракла-Христа прекрасно согласуется с нашими предыдущими результатами.

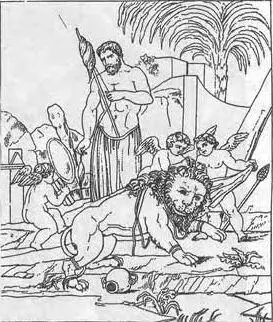

Итак, художники и скульпторы XVI – XVIII веков, уже сбитые с толку историками-скалигеровцами, взялись за кисти и резцы и стали создавать бессмертные шедевры «седой античности», вроде приведённых на рис. 2.101 – 2.105. Через некоторое время их ученики тоже окунули кисти в краску и создали ещё более восторженные фантазии. Безусловно талантливые и яркие, однако ещё менее связанные с сутью дела, см., например, рис. 2.106 и 2.107. Теперь становится всё яснее, сколь существенные искажения в представления о прошлом внесла скалигеровская версия. Людей надолго обманули. Примерно на 400 лет.

Между прочим, в XIX – XX веках образ Геракла, как и вообще «античности», уже заметно померк (по сравнению с восторгами XVII – XVIII веков). Видно, что эпоха XIV – XVII веков, то есть «античности», постепенно уходит в прошлое. Людей больше занимают более близкие к ним по времени события. Недаром энциклопедия сообщает по поводу Геракла следующее. «В драматургии 20 века отмечалась тенденция дегероизации образа (Ф. Ведекинд, Ф. Дюрренмат и др)» [533], т. 1, с. 233.

Рис. 2.101. Геракл и Омфала. «Античная» композиция. Взята из [524:1], с. 551, илл. 604.

Рис. 2.102. Смиренный Геракл при дворе царицы Омфалы. Исполняет женскую работу. Взято из [524:1], с. 553, илл. 605.

Рис. 2.103. Геракл, побеждённый амуром. История Геракла и Омфалы. Взято из [524:1], с. 553, илл. 607.

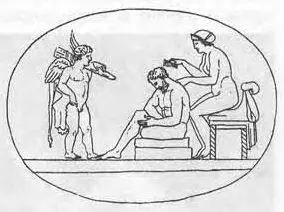

Рис. 2.104. Омфала расчёсывает смиренного Геракла. «Античная» резьба по камню. Взято из [524:1], с. 554, илл. 609.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: