Андрей Елчанинов - История русской армии. Том первый

- Название:История русской армии. Том первый

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство «Полигон»

- Год:2003

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-89173-205-х (т. 1); 5-89173-206-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Елчанинов - История русской армии. Том первый краткое содержание

Первое издание этого труда вышло в начале второго десятилетия прошлого века. В его подготовке участвовали известные российские военные историки и теоретики А. К. Баиов, А. Г. Елчанинов, А. М. Зайончковский, Н. П. Михневич, В. П. Никольский, Н. А. Орлов, А. А. Свечин, Н. Н. Янушкевич и другие. В нем рассказывалось об истории развития русской армии от зарождения государства до начала XX века. Издание впервые давало цельную картину состояния русского военного искусства во все периоды российской истории. Следует заметить, что в русской военно-исторической литературе не было и не появилось за почти столетие после выхода первого издания более полной и систематизированной истории развития нашей армии. Нынешнее издание дополнено новыми работами историков. Книга предназначена для широкого круга читателей, но может быть использована и специалистами при изучении истории русского военного искусства.

История русской армии. Том первый - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

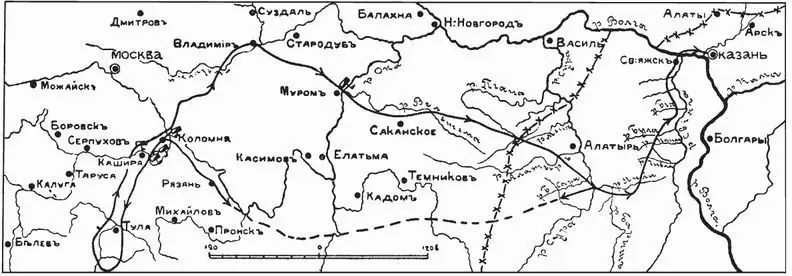

Оборона засек, вала или черты лежала на обязанности засечной стражи. Но кроме этой засечной стражи, которая, выслав вперед сторожевые части, действовала на месте, на юге выставлялись две рати, каждая около 10 тысяч человек: Украинская — у Новосела, Мценска, Данкова, Дедилова, Пронска, Тулы и пр., и Береговая — по реке Оке с опорой на Серпухов, Калугу, Каширу, Коломну.

Число укрепленных городов значительно возросло. Старые крепости были исправлены и приведены в надлежащий вид, а все вообще крепости были тщательно снабжены «засадой», боевыми и продовольственными припасами.

Что касается самого укрепления городов, то оно мало отличалось от такого в предшествующем периоде. Теперь только стали делать выше стены и чаще возводить каменные сооружения. Вместе с тем в укрепленных городах увеличился состав артиллерии.

Искусство осаждать и оборонять крепости осталось почти тем же, что и прежде, с той лишь разницей, что со времен правления Иоанна III, по мере распространения огнестрельного оружия, стенобитные и метательные орудия стали употребляться реже и заменялись большими огнестрельными орудиями, число которых увеличивалось, а действие усиливалось все более и более. С середины XVI в. начали употреблять пороховые подкопы (мины) для разрушения стен и башен. Приступом брали крепости или города чаще уже со второй половины XVI в., когда и огнестрельное оружие, и инженерное искусство сделали большие шаги вперед.

Оборона русскими войсками крепостей и городов велась крайне наступательно: войска предпринимали смелые и решительные вылазки для действий в открытом поле с целью прогнать осаждающего от крепости или разрушить осадные работы. Сама оборона стен или вообще внешней ограды отличалась силой и упорством. О сдаче не помышляли. С воинами вместе бился весь народ, даже женщины и дети. В случае невозможности удержаться пушкари вешались на орудиях, а прочие — после общей молитвы предавали себя самосожжению или взрывались на воздух в храмах.

Поход Иоанна Грозного под Казань в 1552 г.

В смысле стойкости духа русские войска, как и прежде, отличались неутомимостью в трудах, мужеством, твердостью и терпением в нужде и лишениях, храбростью в нападении и необыкновенным упорством и стойкостью в обороне. По единогласному свидетельству русских летописей и иностранных писателей, умеренные в образе жизни, питающиеся простой, нередко скудной пищей, ночующие в шалашах или под открытым небом, они с одинаковым терпением переносили холод, зной, голод, жажду, всякого рода лишения и все трудности боевой жизни. Особенно обнаруживали они мужество и твердость в несчастии и после неудач. <���…>

В общем, были заведомо заложены разумные основания военного дела, и все вопросы, с ним связанные, понимались и решались правильно; и, что всего ценнее, наши национальные особенности таковы, что никогда не идут вразрез с истинными потребностями государства…

Яркую картину такого положения дела дает подвиг взятия Казани великим вождем нашим Иоанном IV Васильевичем в 1552 г.

До него, со времен княжения Святослава, доблестные русские витязи хотя и наносили мощные удары по врагам, но это были все же только встречные удары, т. е. по существу своему оборонительные действия.

Царь Иоанн IV, наоборот, сам мощно двинулся вперед, направив свои действия на решение исконной задачи — пробиться к свободным морям. Владея одним Белым морем, Иоанн IV поставил целью своей жизни отвоевать обратно у ливонцев балтийские берега и вместе с тем возобновить наше наступление на Босфор, неизбежность которого вытекала из завоевания турками Византии, единоверной с нами и, со времен княжения Иоанна III, родственной нам империи.

Поход московитян в XVI в. (с картины А. И. Иванова)

Но чтобы обеспечить свой тыл перед выступлением против ливонцев и в направлении к Черному морю и на Босфор, великому царю были нужны Казань и Астрахань, т. е. Волга, а затем и Сибирь.

При этом, чтобы оценить преемственность такого решения, надо напомнить, что Олег, Игорь и Святослав тоже чувствовали себя хозяевами на Волге и даже доходили до южных берегов Каспийского моря.

В частности, к борьбе с Казанью Москву побуждали исторические права, промышленные запросы, религиозная вражда и потребность в защите своих владений от набегов. После успехов Дмитрия Донского в 1376 г. Казань снова потеряла свою независимость в 1487 г., при Иоанне III. Василий III, после ряда измен казанцев, водворил в Казань своего «подручника» и построил первую промежуточную опору на путях к ней — Васильсурск (1524 г.). В годы малолетства Иоанна IV результаты трудов предшественников были потеряны. Но, едва приняв на себя правление, Иоанн IV тут же, зимой 1547 г., ведет поход на Казань. Природа и судьба испытывают юного царя: гибель на Волге людей заставила его вернуться. Как и Петр под Нарвой, царь не теряет, однако, веры в успех. Величие души правителя и вождя, особенно сильное в несчастьях, здесь налицо: в ноябре 1549 г. царь начинает новый поход и снова терпит неудачу, уже под стенами Казани, из-за слабой технической подготовки. Однако царь замышляет — и на этот раз блистательно проводит — третий поход, воспользовавшись уроками двух предыдущих и заложив в устьях реки Свияги город Свияжск — вторую и притом крепкую промежуточную опору на пути к Казани.

Устрашенные казанцы просили себе наместника, но когда назначенный царем Микулинский прибыл в Казань, то его править не допустили. Это развязало окончательно руки Царю покончить с Казанью.

Царь мудро решил предварить свои действия на Востоке установлением дружеских отношений с Западом (Швецией, Ливонией и Литвой). А тем временем турецкий султан стал призывать крымских, астраханских и ногайских татар помочь Казани. И крымский хан Девлет-Гирей, опираясь на поддержку султана, взялся спасти Казань, имея целью объединить под своей властью Крым, Казань и Астрахань. Иоанн Грозный оказался таким образом между двух огней. Изменились ли его намерения? Нисколько. Он лишь взял за основу действовать по внутренним операционным линиям, зорко следя притом и за ногайскими татарами. В прежних походах на Казань войска наши сосредоточивались у Владимира и Нижнего, т. е. прямо против нее. На этот раз (1552 г.) они собрались у Коломны и Мурома. Но Коломна на р. Оке — это Ногайский шлях, обычное место сосредоточения нашего против татар, а отсюда легко перекинуться за Оку всего на 60 верст — на Крымский (Муравский) шлях, к Кашире. Итак, выбор Коломны, как и ранее у Дмитрия Донского, — результат тонкого стратегического расчета по отношению к Крыму и ногаям.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: