Николай Михневич - История русской армии. Том второй

- Название:История русской армии. Том второй

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство «Полигон»

- Год:2003

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-89173-212-2 (т. 2) 5-89173-206-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Михневич - История русской армии. Том второй краткое содержание

Первое издание этого труда вышло в начале второго десятилетия прошлого века. В его подготовке участвовали известные российские военные историки и теоретики А. К. Баиов, А. Г. Елчанинов, А. М. Зайончковский, Н. П. Михневич, В. П. Никольский, Н. А. Орлов, А. А. Свечин, Н. Н. Янушкевич и другие. В нем рассказывалось об истории развития русской армии от зарождения государства до начала XX в. Издание впервые давало цельную картину состояния русского военного искусства во все периоды российской истории. Следует заметить, что в русской военно-исторической литературе не было и не появилось почти за столетие после выхода первого издания более полной и систематизированной истории развития нашей армии. Нынешнее издание дополнено новыми работами историков. Книга предназначена для широкого круга читателей, но может быть использована и специалистами при изучении истории русского военного искусства.

Во втором томе рассматривается история русской армии в финляндских войнах XVIII — начала XIX в., войне 1812 г. и Заграничных походах 1813–1814 гг., показано ее состояние к концу царствования Александра I и участие в русско-турецких войнах 1806–1807 и 1828–1829 гг., персидских и кавказских войнах, усмирении польских восстаний 1830–1831 и 1863–1864 гг., а также Венгерском походе 1849 г.

История русской армии. Том второй - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

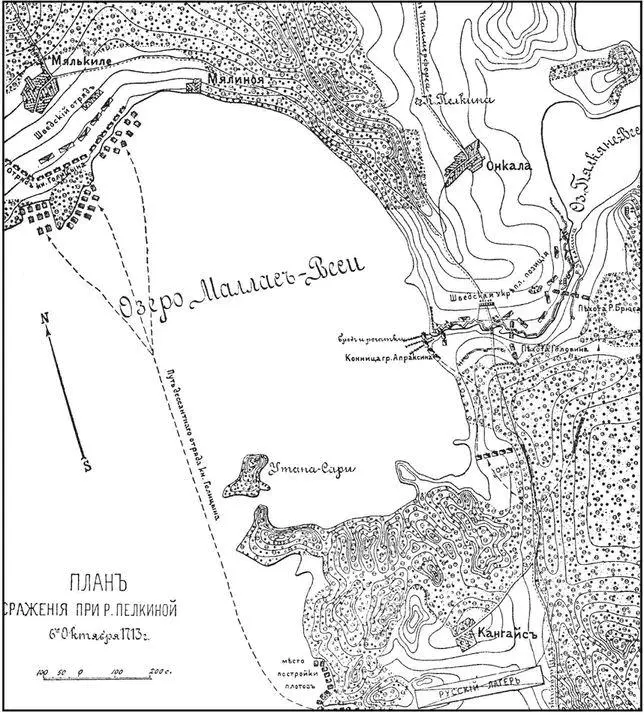

Убедившись, что фронт позиции шведов сильно укреплен, Апраксин и его ближайший сподвижник, князь М. М. Голицын, ввиду невозможности атаки с фронта «ради зело крепкой ситуации» и продолжительности обхода «великих и долгопротяжных озер», разработали следующий в высшей степени своеобразный план боя: главный удар направить в тыл правого фланга шведов, на путь их отступления, перебросив войска на плотах через озеро Маллас-Веси; эту фланговую атаку поддержать атакой с фронта, обеспечив себя здесь, на случай неудачи, «контралиниею и батареею».

Три дня наши войска настойчиво укрепляли линию фронта; в то же время за изгибом озера скрытно строились плоты для десантного отряда, а также плоты для фронтальной атаки через протоку.

В войска, предназначенные для главного удара, под командованием известного своей решительностью и храбростью князя М. М. Голицына, были отобраны лучшие солдаты, по 600 человек от 10 полков, всего 6 тысяч. Остальные чины этих 10 полков, еще два полка и вся конница, всего около 8 тысяч, должны были наступать с фронта тремя колоннами; к левой из них, через брод у устья протоки, направлена была вся конница князя Волконского; средней колонной командовал Головин, правой — Брюс. Оба они должны были на плотах переправиться через протоку и прорвать неприятельский центр.

План сражения при р. Пелкиной 6 октября 1713 г.

К вечеру 5 октября подготовка атаки была закончена. После полуночи стали рассаживать в полной тишине на плоты десант, который на рассвете, под покровом тумана, двинулся через озеро Маллас-Веси тремя последовательными эшелонами («по шквардам»).

Шведы в пункте высадки имели только три полка конницы, которые, конечно, не могли оказать серьезного сопротивления и отошли к пехоте. Но подошли наши следующие шквадры и, поддержав своих огнем с плотов, высадились левее (западнее), зашли плечом и начали обстреливать шведов продольно. На фронте наше наступление тоже было успешным; конница Волконского, почти вплавь, через глубокий брод, перешла протоку, а колонны пехоты начали переправу. Положение шведов было трудным ввиду отвлечения их внимания в тыл и необходимости отправки туда подкреплений; и все же они два раза отражали нашу фронтальную атаку, но в конце концов «пришли в конфузию» и обратились «в бегство по лесам, как зайцы»… У нас выбыло из строя 673 человека, а у шведов насчитывалось до 600 убитыми и 14 офицеров и 210 нижних чинов были взяты в плен. Среди наших трофеев было восемь орудий, восемь знамен и много разного оружия.

Значительные потери с обеих сторон, несмотря на кратковременность боя, свидетельствуют об упорстве последнего.

Организация боя может быть признана классическим образцом в условиях финляндской местности. «Птенцы гнезда Петрова», Апраксин и Голицын, проявляют самостоятельность, смелость, энергию и предусмотрительность. Удар намечается в самую чувствительную точку расположения неприятеля — его тыл; вместо дальнего, кружного обхода, который легко мог быть обнаружен, вследствие чего противник мог ускользнуть, применяется обход ближний, причем для выполнения его воспользовались импровизированной гребной флотилией.

Проще говоря, Апраксин и Голицын в Пелкинском бою открыли способ обезвреживания сильных с фронта финляндских позиций, — способ, к сожалению, отчасти забытый в последующие финляндские войны.

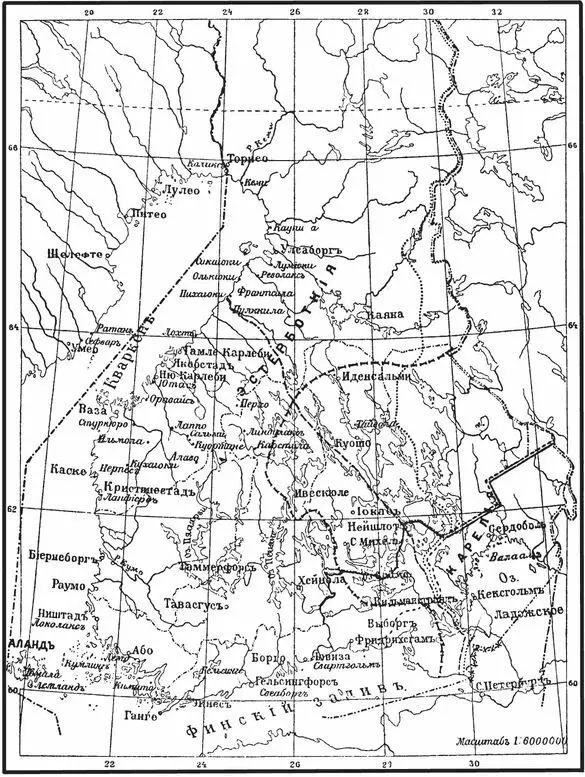

Карта Финляндии с указанием границ России и Швеции согласно договору

9 октября, т. е. спустя три дня после боя, Апраксин, по приказанию царя, сдал армию Голицыну и выехал в Петербург. Голицын неотступно преследовал шведов до Таммерфорса, а затем, продвинувшись по течению р. Кумо, стал на зимние квартиры в окрестностях Бьернеборга. Но о местонахождении шведов, отошедших в направлении к Кристинестаду и Вазе, было известно благодаря постоянной разведке.

Петр Великий результатом Пелкинского боя не удовлетворился. По его приказанию Голицын должен был возобновить зимние действия в Финляндии, либо выгнав шведские войска «с берегу через море», либо загнав их от Вазы к Торнео. После этого надлежало занять Аландские острова и перенести нашу базу из Гельсингфорса в Або.

Кроме того, так как из пределов Финляндии (Саволакса) продолжались шведские вылазки, необходимо было утвердиться в южной части этого района, заняв Нейшлот и Сен-Михель. Эта операция планировалась как самостоятельная, независимо от Голицына.

7 февраля 1714 г. Голицын начал наступление к Вазе, имея в авангарде казаков и драгун. Цель, которой он задавался, кратко и определенно выражена им в письме Апраксину от 27 января: «Ежели неприятель будет отдаляться… буду за ним следовать и около Вазы велю разбить».

Марш был чрезвычайно трудным. Глубокие снега, сплошные леса и болота, почти полное отсутствие жилья и жителей, биваки под открытым небом… И однако средняя скорость похода была не менее 25 верст в сутки.

У Армфельта было до 8 тысяч регулярных войск и 6 тысяч ополчения. У Голицына было тоже 8 с лишнем тысяч, но только отобранных из полков наиболее надежных и выносливых солдат. Наоборот, именно качественная сторона у шведов и хромала; их войска состояли на целую треть из наскоро собранных, плохо обученных и вооруженных, недисциплинированных солдат и без надежного офицерского состава.

На военном совете в Стур-Чюро Армфельт, допустив споры и разногласия, в конце концов не согласился с мнением большинства, находившего, что следует отойти к северу и пополниться новыми финскими ополчениями, и объявил о своем решении принять бой у Лаппола (Наппо). Общее неудовольствие всех офицеров и, следовательно, разложение войск было результатом такого решения.

Позиция шведов, по обе стороны долины реки Стур-Чюро (в зимнее время замерзшей и не являвшейся препятствием) преграждала прямой путь на Вазу. Местность перед фронтом ее, суживаясь впереди клином, позволяла обстреливать противника перекрестно, причем развертывание Голицына стеснялось долиной реки Стур-Чюро. Лесные пространства, при тогдашней тактике, вполне защищали фланги шведов.

Армфельт построился в две линии, имея конницу на флангах, укрепив в центре позиции холм окопами и заняв его 500 пехотинцами при двух орудиях.

18 февраля Голицын выступил от Ильмолы по дороге к Вазе, выслав вперед конницу, которая и дала сведения о расположении противника. Личная разведка Голицына позволила выяснить силу позиции неприятеля; но тем не менее, невзирая на численное его превосходство, приняли решение не атаковать что и было закреплено обычной в те времена «консилией».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: