Геннадий Карамзин - Битва при Грюнвальде

- Название:Битва при Грюнвальде

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Учпедгиз

- Год:1961

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Карамзин - Битва при Грюнвальде краткое содержание

В июле 1960 года торжественно отмечалось 550-летие Грюнвальдской битвы — славной победы объединенных сил Польши и Литвы над армией немецких захватчиков. В этой великой победе союзных сил огромную роль сыграли русские воины, сражавшиеся в едином строю с поляками, литовцами и чешскими дружинниками.

«Грюнвальд навсегда останется в памяти народов как пример не только мужественного сопротивления иноземным захватчикам, но и того, что путь к победе над захватчиком — в единстве народов, которым он угрожает» (Н. С. Хрущев).

Книга предназначена для внеклассного чтения учащихся восьмилетней школы и для широкого круга советской молодежи, интересующейся героическим прошлым братских народов стран социалистического лагеря и народов Советского Союза.

Битва при Грюнвальде - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сводной единицей в польской и литовской армиях была хоругвь, насчитывавшая 200 всадников и 800 пеших воинов — всего 1000 человек. Хоругвь имела своего командира и общее знамя. Вокруг знамени собиралось ополчение одного воеводства или города. В хоругвях воины строились в четыре шеренги, впереди находились конные, хорошо вооруженные воины, а за ними стояли пешие. Литовские и некоторые польские хоругви были целиком из конницы. Часть пеших воинов во время боя оставалась в укрепленном лагере для его защиты в случае нападения противника.

На поле боя хоругви выстраивались вытянутыми по фронту линиями — «хуфцами». В глубину обычно имелось три линии, между которыми образовывались «улицы», где находились командиры, руководившие боем. Сначала, по сигналу королевского рога, навстречу врагу выступали хоругви первой линии, затем их подкрепляли вторая и третья линии. Сражение начиналось в тесно сомкнутом строю, а затем превращалось в общую схватку, где личная сила, храбрость и ловкость воинов решали успех.

Вооружение польских воинов было хорошим. Богатые шляхтичи, составлявшие тяжелую конницу, имели копье до трех метров длиною, меч, топор и короткий кинжал. Многие всадники кони были закованы в стальную броню и мало отличались от орденских рыцарей. У всадников были щиты, украшенные родовым гербом. Легкая конница из русских воеводств была вооружена копьями, мечами, булавами луками. Пешие воины имели также копья, мечи, алебарды; простые воины из крестьян — рогатины, пращи и секиры. Защитным вооружением легкой конницы являлись нагрудные панцири и щиты, у пеших воинов — кабаса — поддевка из лосиной кожи с металлическими нагрудниками. Польские воины носили стальные шлемы, прикрывавшие голову и шею.

Большая часть литовской армии состояла из ополчения русских земель, входивших в состав Литвы, поэтому ее организация и тактика не отличались от устройства и тактики войск Северо-Западной Руси, В хоругвях впереди выстраивались хорошо вооруженные конные воины с тяжелыми копьями и мечами; многие имели боевые топоры на длинных древках, кистени и палицы. Палицами били противника по шлему, оглушая его (отсюда происходит слово «ошеломить»). Всадники были снабжены хорошим защитным вооружением. На голове — кованые железные шлемы с нависающей планкой для защиты лица от ударов мечом. Грудь воинов прикрывала прочная кольчуга — рубаха из металлической сетки ниже колен. Кольчуга защищала от ударов мечей и стрел противника, но не стесняла движений воинов, как латы рыцаря. На ноги всадников одевались кольчужные чулки. Конные воины имели круглые массивные щиты.

Пешее ополчение литовцев и русских имело короткое (1,5–2 м) копье или рогатину, меч, бердыш — топор на длинной рукоятке — и засапожник — длинный нож, который носили за голенищем сапога, а также луки и самострелы. Многие русские воины имели деревянные щиты, обтянутые кожей, с оковкой по краям.

В польской и литовской армиях имелись многочисленные осадные машины для взятия крепостей противника — тараны для разрушения крепостных стен, камнеметы (катапýльты), кушáхи (баллисты), метавшие большие стрелы. Эти машины в походе перевозились в разобранном виде на телегах в обозе войск и собирались при начале осады крепости.

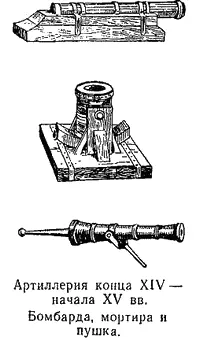

В обозе армий везли на повозках огнестрельные орудия — пушки и бомбарды, стрелявшие каменными и свинцовыми ядрами. Но орудия были еще очень несовершенны и в полевых сражениях не могли нанести существенных потерь противнику.

Огнестрельное оружие в западноевропейских армиях появилось в первой половине XIV века и в 70—80-х годах уже было известно в Тевтонском орден и в Польше. Литовское войско в 1381 г. при осаде орденского замка Юрборк также стреляло из орудий. В 1382 г. при защите Москвы от набега Тохтамыша со стен Кремля палили «великие пушки» и «тюфяки».

Славянские народы заимствовали друг от друга огнестрельное оружие, о чем свидетельствуют сходные названия орудий: польские «пиштялы», русские «пищали», чешские «гауфнице», русские «гафницы» и т. д.

Непосредственным предшественником пороха бы «греческий огонь». Горючая смесь «греческого огня» выбрасывалась из бронзовых труб или металась в сосудах-бомбах. По своему составу «греческий огонь» был близок к пороху. Первоначально порох представлял собой вязкую массу — «пороховую мякоть», которую закладывали в трубу, сделанную из сваренных вместе полос железа, скрепленных железными обручами. Один конец трубы был заклепан наглухо; а с другого конца забивали каменное ядро. Такая труба приклепывалась к деревянной колоде для устойчивости. Направляя трубу на противника, пороховую мякоть поджигали раскаленным железным прутом через запальное отверстие. Пороховые газы выбрасывали ядро с грохотом в облаке густого белого дыма. Ядро летело на 100–200 метров и поражало отдельные живые цели — людей или лошадей. Пробивная сила ядра была незначительна и не могла принести большого вреда крепостным стенам.

Ремесло мастера-пушечника, бывшего обычно бойцом-артиллеристом, считалось опасным: орудия при стрельбе быстро приходили в негодность и часто разрывались, поражая прислугу.

В конце XIV — начале XV века орудия разделялись на два основных типа — пушки, стрелявшие по настильной траектории, и бомбарды, которые вели навесный огонь. Пушки использовались в полевых сражениях и на кораблях, бомбарды — для осады и обороны крепостей.

Наиболее совершенной и скорострельной являлась казнозарядная пушка с вкладной камерой для пороха. [26] В Артиллерийском историческом музее в Ленинграде хранятся такие пушки.

Массивный ствол пушки сваривался из нескольких коротких частей и достигал в длину 2–2,5 метров. Ствол вставлялся в большую дубовую колоду и закреплялся оковками. Сзади между стволом и упором колоды вставлялась камера с порохом, забитая деревянной пробкой и закрепленная клином. Пушки стреляли каменными ядрами весом от 1 до 20 кг. Общий вес орудия доходил до 2–2,5 тонн. Орудие с колодой перевозилось на повозках в обозе армии, на поле боя оно опускалось на землю и закреплялось неподвижно.

В войсках Ордена уже имелись литые бронзовые пушки, имевшие сзади глухое дно. Но эти орудия в длину не превышали метра и стреляли мелкими свинцовыми ядрами, летевшими на расстояние 500–600 метров.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Геннадий Гончаренко - Битва на Волге [Документальные очерки о защитниках Сталинграда]](/books/1086752/gennadij-goncharenko-bitva-na-volge-dokumentalnye.webp)

![Эдмонд Гамильтон - Звездные короли [Битва Империи; Последняя битва]](/books/1136933/edmond-gamilton-zvezdnye-koroli-bitva-imperii-p.webp)