Эрик Чемберлин - Эпоха Возрождения. Быт, религия, культура

- Название:Эпоха Возрождения. Быт, религия, культура

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9524-2159-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрик Чемберлин - Эпоха Возрождения. Быт, религия, культура краткое содержание

Автор, Эрик Чемберлин, знакомит нас с эпохой Возрождения, эпохой возврата к ценностям античного мира. Как жили европейцы в XIV веке, как воевали, получали образование, лечились, во что верили и чего боялись. Мирный быт и война, суд и инквизиция, мрачные картины опустошительных эпидемий и празднества народных карнавалов оживают на страницах этой занимательной книги.

Эпоха Возрождения. Быт, религия, культура - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

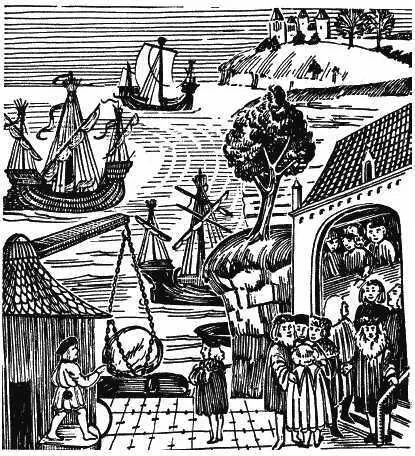

Экзотические восточные товары и более скромные и скучные европейские в конце концов встречались на какой-нибудь из многочисленных ярмарок, разбросанных по всему континенту. Наверное, важнейшими были ярмарки, расположенные во Фландрии (в одном Брюгге записалось больше тридцати «наций»). Большая часть последующего богатства Нидерландов проистекала именно отсюда. Во всех странах были города, где постоянно проводились эти ярмарки: Шампань и Бри во Франции, Стаурбридж и Смитфилд в Англии, Севилья в Испании, Лейпциг в Германии и, наверное, самый большой из них Нижний Новгород в России. Большие ярмарки казались временными городками с улицами из мелких и крупных лавок, занятых каким-то одним видом торговли. Там были кожа и ткани, высоко ценившиеся шелка, парча и бархаты. В другом месте продавались пряности, вина, разные пищевые продукты. Очень важной фигурой на ярмарке был меняла, ведь здесь обращалась валюта всех европейских стран, а купцу было выгодно увезти плату в денежных единицах своей страны. В конце ярмарки давался некоторый срок для улаживания расчетов и сведения счетов. Купцы несли совместную ответственность за кредит, предоставленный соотечественникам. Так, например, если венецианец уклонялся от уплаты долгов, выплату производила вся венецианская «нация» на следующей ярмарке. Такая система обеспечивала высокую надежность платежей.

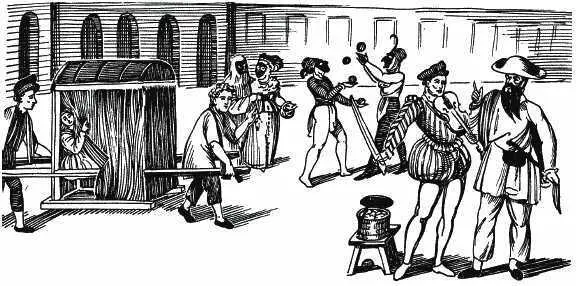

Ярмарки вносили яркость и веселье в монотонную жизнь горожан, и, естественно, там, где собирались толпы, готовые потратить деньги, тут же находились желающие эти деньги выманить. Жонглеры, скоморохи, певцы, астрологи, люди с хорошо подвешенным языком, торгующие универсальными снадобьями, проповедники, призывающие громы небесные на головы грешников, фокусники, силачи, воры… все находили здесь применение своему искусству. Обычно ярмаркой управлял некий властный комитет. На торговлю надо было получить разрешение, а если в нем отказывали, то все равно выгода от торговли значительно перевешивала штраф за незаконную деятельность. В конечном итоге зрелищность стала затмевать коммерцию, но даже сегодня по всей Европе проходят специализированные ярмарки. Кроме экономического и развлекательного значения, ярмарки выполняли важную социальную функцию: на них выявлялось общественное мнение Европы. Благодаря им умные и знающие люди с разных концов континента регулярно встречались и, завершив дела, обменивались новостями и суждениями о том и другом, о состоянии общества. Именно такими официальными путями духовные ценности Италии эпохи Возрождения проникли в Европу.

Ярмарки породила кочевая средневековая торговля, но они оставались в силе еще долгое время спустя после того, как купля-продажа приобрела более стабильный и упрочившийся характер. Великий купец Ренессанса сформировал в людском сознании свой особый образ и занял в обществе положение, необычайно привлекательное для лиц меньшего калибра. Его агенты могли посещать ярмарки, но он оставался в своей конторе. Главным фактором, создавшим новый могущественный класс купечества, был поток золота из Нового Света. Золото не портится со временем, ценность накопленного не уменьшается. В отличие от земельных владений его можно спрятать в безопасное место. Таким образом, современный торговец может собрать капитал, почти независимый от общества, в котором живет, не то что его предшественники, чье состояние заключалось в портящихся товарах или уязвимых земельных угодьях. Некий агент Фуггера в очередном рапорте о прибытии испанского «золотого» флота в сентябре 1583 года сообщал, что он везет около 15 миллионов золотых дукатов. Корабли были так тяжело нагружены, что флот должен был выгрузить миллион в Гаване. Агент заканчивает донесение замечанием: «Недурная денежная прибавка, которая вдохнет новую жизнь в коммерцию». На протяжении многих столетий ограниченный запас европейского золота сочился тоненьким ручейком на Восток для закупок восточных предметов роскоши, обладание которыми было признаком успеха. К середине XV века общий золотой запас упал, наверное, до самого низкого уровня. Первая экспедиция в Новый Свет принесла немного, но уже одиннадцать лет спустя после высадки Колумба на сушу в Европу пошла первая большая посылка золота. А потом по мере того, как конкистадоры углублялись с грабежами в Мексику, в европейские сундуки полились невероятные потоки золота и серебра. За следующие сто лет первый поступивший миллиард возрос пятикратно. Испанию, которая поначалу контролировала большую часть этого притока, это почти погубило. На золото можно было купить все, испанцы так и поступали, что привело к упадку собственной промышленности и ремесел. Ацтекское золото для простого испанца оказалось тем сказочным обманным золотом фей, которое приносит пустоту и разорение.

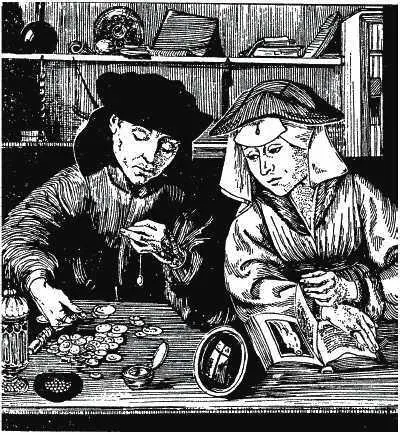

Но купцы благоденствовали, становясь все богаче, тем более что утратил силу запрет на ростовщичество. С самых давних лет по установлению церкви считалось, что деньги — вещь мертвая и мертвящая, что любая попытка заставить мертвое воспроизводить себя неестественна, что это попрание законов Божиих и людских. Строго говоря, запрет был на дачу денег взаймы, как на профессию богопротивную и мерзкую в глазах большинства людей, даже тех, кто этим пользовался. На главной площади каждого города можно было увидеть маленькие будочки ростовщиков-менял, со столом, потрепанной книгой учета и шкатулкой с наличностью (см. рис. 28).

Сюда обращались расточительные и несчастливые, непредусмотрительные, молодые моты и тяжко работавшие крестьяне, по которым ударил неурожай и кому нужны были деньги, чтобы прокормить семью до весны. Деньги доступны были всем под 20, 39 или 40 процентов, в зависимости от того, что ростовщик мог получить по своим прикидкам. В свою очередь заимствующий, если не мог найти богатого поручителя, оставлял залог. Правительства большинства стран пытались как-то контролировать характер залогов. Так, нельзя было принимать в залог орудия труда работника, и обычно в залог несли одежду и хозяйственную утварь. Поскольку это занятие христианам воспрещалось, оно по большей части попало в руки евреев, которым было отказано в большинстве других способов заработка. Отождествление ростовщичества с евреями, по всей вероятности, стало главным источником вспыхнувшей ненависти, вскоре превратившейся в ожесточенное преследование. Человек, взявший в долг крупную сумму у еврея-ростовщика, сравнительно легко убеждал себя, что будет вполне по-христиански уничтожить этого еврея, а с ним и свой долг.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: