Андрей Кузнецов - Большой десант. Керченско-Эльтигенская операция

- Название:Большой десант. Керченско-Эльтигенская операция

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательский дом «Вече»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-5397-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Кузнецов - Большой десант. Керченско-Эльтигенская операция краткое содержание

Высадка на Керченский полуостров в ноябре 1943 года — одна из крупнейших десантных операций в истории нашего Отечества. По масштабам с ней может поспорить (да и то не во всем) только десант на тот же полуостров в 1941 году. События ноября-декабря 1943 года в районе Керченского пролива отличались крайним драматизмом. Стрелка весов неоднократно колебалась от поражения к победе и обратно и в конце концов замерла в каком-то неопределенном положении.

Хотя Керченско-Эльтигенскую операцию никак нельзя назвать забытой страницей истории, в ее изучении до сих пор сохранились немалые пробелы. В первую очередь это связано с недоступностью в прошлом большинства немецких документов. Но и советские источники изучены недостаточно. Эта книга — первая попытка свести воедино документы противоборствующих сторон и первая полноценная история одной из самых важных операций Великой Отечественной войны.

Большой десант. Керченско-Эльтигенская операция - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Интересна оценка, которую давали своей истребительной и штурмовой авиации офицеры Генштаба и командиры сухопутных войск. Действия истребительной авиацииоценивались как малоуспешные. По наблюдениям с земли, истребители, несмотря на подавляющее численное превосходство, во многих случаях вели атаки нерешительно, давали вражеской авиации отбомбиться по нашим войскам. Преследование уходящего врага велось ненастойчиво. По замечанию старшего офицера Генштаба полковника Петровского, истребители в лучшем случае мешали прицельному бомбометанию. Донесения о количестве сбитых самолетов противника вызывали законное недоверие и, пожалуй, раздражение. Впрочем, анализ показывает, что истребители неплохо справлялись с сопровождением ударной авиации. Во многом благодаря им штурмовики лишь примерно в 1 % вылетов серьезно пострадали от авиации противника (считая сбитые или совершившие вынужденную посадку вне аэродрома самолеты).

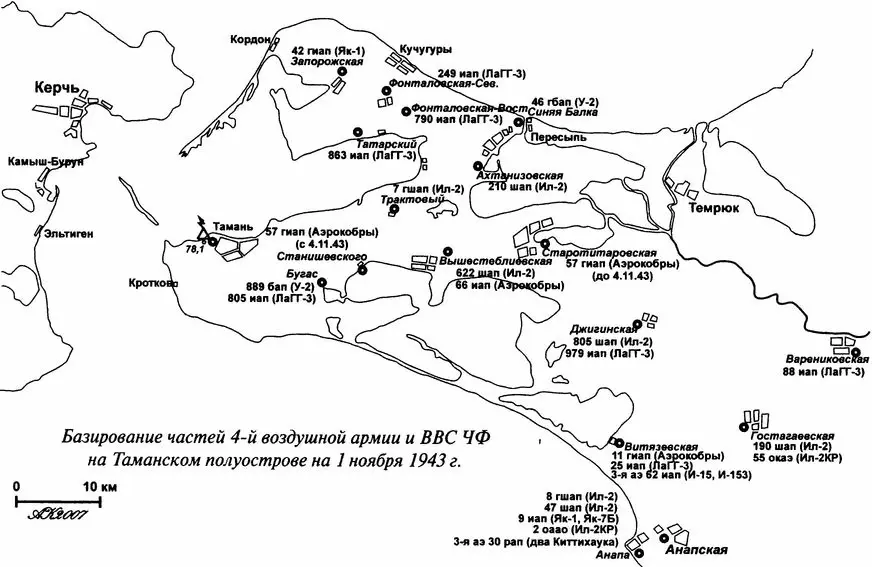

Имелись проблемы с организацией боевого применения. Например, наличие радиолокационных станций позволяло не держать истребители в воздухе, в избытке расходуя горючее и моторесурс, а перехватывать бомбардировщики дежурными группами с земли. Действительно, командир 229-й иад был связан с PЛC «Пегматит» (РУС-2) прямым проводом и мог моментально поднять истребители. А вот 329-я иад получала приказ на вылет через штаб 4-й ВА. Прохождение информации занимало столько времени, что дежурные группы получали приказ на взлет, когда вражеская авиация уже бомбила цели. Основным истребителем 4-й ВА был уже устаревший ЛаГГ-3. Перед операцией в состав армии вошла только что сформированная 329-я иад на «аэрокобрах».

Действия штурмовой авиациив отличие от истребительной оценивались офицерами Генштаба в целом положительно. Отмечалась самоотверженность, с которой наносили удары экипажи Илов. Основной претензией к штурмовой авиации были недостатки в организации ее применения — отсутствие должной массированности и тактического взаимодействия с пехотой.

«Должная массированность» действительно была достигнута лишь в нескольких случаях, причем только на вспомогательном направлении — у Эльтигена. С тактическим же взаимодействием с пехотой сложилась своеобразное положение. После того, как командир 230-й шад перебрался на Еникальский полуостров и с КПП № 3 начал лично перенацеливать группы штурмовиков, подходивших к линии фронта, вроде бы нельзя говорить об отсутствии взаимодействия с пехотой. Комдив-230 находился в прямой связи с сухопутными командирами и по возможности реагировал на их сиюминутные запросы. С одной стороны, это позволяло оперативно помочь сухопутным войскам. С другой — за решением текущих проблем терялось главное. Основной причиной устойчивости вражеской обороны под Керчью была хорошо организованная система огня, и в первую очередь — артиллерийского. А Илы вместо системного подавления оживших или вообще не подавленных батарей били порой по случайным целям. Поскольку над Еникальским полуостровом ни разу не удалось добиться достаточного массирования ударной авиации, противник обычно после каждого удара получал длительную передышку.

В идеале боевую работу требовалось организовать так, чтобы во время атаки нашей пехоты в воздухе постоянно находились бы одна-две группы Илов, которые в первую очередь не давала бы нормально работать вражеским батареям. Как показал опыт, «подавление огня артиллерии достигается сравнительно легко, особенно если оно необходимо на короткое время. В этом случае сильный пулеметно-пушечный обстрел и бомбометание по огневым позициям артиллерии обычно приводят к тому, что орудийные расчеты прекращают ведение огня и укрываются на период воздушной атаки в ровиках» [12] «Эффективность действий авиации по живой силе и техническим средствам борьбы». Сборник материалов по изучению опыта войны. Выпуск 10, январь — февраль 1944 г. М., 1944, с. 9.

. Второй основной задачей должны были быть удары по выдвигающимся или уже перешедшим в атаку войскам и технике. Но выходило по-другому.

В отчете 230-й шад за ноябрь 1943 года как пример управления авиацией приводится следующий показательный эпизод [13] События уточнены по другим документам, так как в отчете некоторые неприятные моменты опущены.

. 14 ноября во второй половине дня наша пехота при поддержке танков продолжала вести тяжелые бои за прорыв линии Керчь — Булганак. Артиллерия к этому времени расстреляла почти все боеприпасы и поддерживала наступление редким неэффективным огнем. Наоборот, артиллерия противника играла главную роль в отражении наших атак. Единственным средством подавления вражеских батарей оставалась штурмовая авиация. Несмотря на почти нелетную погоду (облачность 10 баллов высотой 75–100 метров, видимость 4 км), четверки Илов во главе с самыми опытными ведущими весь день работали по полю боя.

В 15:15 7-й гшап получил задачу: одной группой нанести бомбо-штурмовой удар по артиллерии на огневой позиции в районе 98,3 (1 км северо-западнее Катерлеза). В 15:40 взлетела четверка Ил-2 (ведущий старший лейтенант Папов), ее сопровождали 4 ЛаГГ-3 863-го иап. Через 8 минут штурмовики были перенацелены по радио с КПП № 3 на железнодорожный эшелон на перегоне 2-я Октябрьская — Багерово. Зайдя с севера, от мыса Тархан, штурмовики пробивали себе путь к цели огнем по проявившим себя зенитным точкам. В районе совхоза Туркмень группа выскочила из облаков на высоте 100 метров, эшелона не обнаружила, но зато в 16:01 увидела колонну в составе до 20 крытых автомашин, движущихся от совхоза Туркмень на запад , и до 15 повозок с грузом в движении от Катерлеза также на запад . В результате бомбо-штурмового удара были, по донесениям экипажей, сожжены две и повреждены три автомашины, уничтожены одна зенитно-пулеметная установка на повозке, 4 повозки с грузом и до 10 солдат.

Еще до удара группа подверглась атаке 4 Me-109, которые сумели связать боем ЛаГГи и подбили один Ил-2 (один из нечастых случаев, когда истребители сопровождения плохо выполнили свою работу). Выйдя из атаки левым разворотом и прикрываясь складками местности, группа Папова пошла на восток. В районе Горкома их встретила завеса огня силами до трех батарей малокалиберной зенитной артиллерии. Огнем и маневром наши штурмовики пробили себе дорогу к проливу. При этом подбитый Ил, летевший отдельно в сопровождении ЛаГГов, получил дополнительные повреждения и разбился при вынужденной посадке с убранным шасси в районе Кроткова. Экипаж получил ранения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: