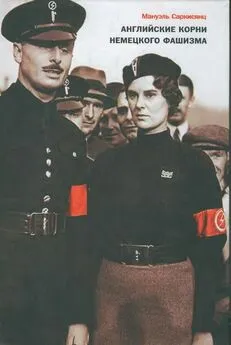

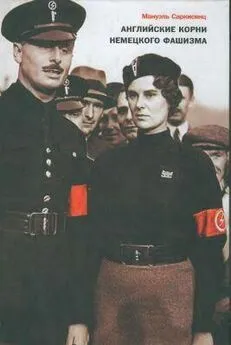

Мануэль Саркисянц - Английские корни немецкого фашизма

- Название:Английские корни немецкого фашизма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Академический проект

- Год:2003

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-7331-0169-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мануэль Саркисянц - Английские корни немецкого фашизма краткое содержание

В данной книге излагается совершенно новый взгляд на происхождение немецкого фашизма. М. Саркисянц доказывает, что многие истоки идей Гитлера кроются в имперской политике и идеологии Англии. Автор последовательно показывает, как колониальная политика Англии, ее имперские амбиции, отношение к расовому вопросу, принципы воспитания и образования повлияли на формирование идей Гитлера. Подробно рассказано об идеализации гитлеровского Рейха в консервативном истеблишменте Великобритании, об участии англичан во Второй мировой войне на стороне Германии. Автор анализирует также принципиальные различия в теоретических и практических подходах британских и германских расистов, обусловивших столь разную судьбу и оценку соответствующих исторических феноменов.

Английские корни немецкого фашизма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Британцам присуще «умение подстраивать средства под цели», утверждал историк Уолтер Хотон. И действительно, оправдание средств целями с давних времен было характерной чертой англичан, которую полностью выявили строители Британской империи.

Хотон отмечал также «нелюбовь британцев к абстрактному мышлению и мечтательности», поясняя, что «среднее и высшее сословия были проникнуты презрением или же страхом по отношению к интеллектуальной жизни, как умозрительной, так и художественной, и к либеральному образованию, которое питало ее». (Словосочетание «либеральное образование» до сих пор пугает англичан. Именно с этим словосочетанием связывается «презрение, которое испытывает средний класс по отношению к знаниям и культуре вообще», — писал Т. Уорсли.)

Прагматическая подгонка средств под цель давно стала нормой для англичан, а тем более для создателей Британской империи. В период ее высшего расцвета как буржуазия Англии, так и высшее общество были полны презрения к интеллектуальной жизни и даже испытывали страх перед ней. Еще Ричард Кроссмен [640] Кроссмен Ричард Хоувард Стаффорд (1907—1975) — англ. полит. деятель и психолог.

говорил о том, что «интерес к идеям или беспокойство по поводу соблюдения принципов в британской политике считаются недостатками» [641] R. H. Crossman, Introduction to W. Bagehot, The English Constitution (1974), p. 32; Houghton, p. 110.

. «Антиинтеллектуализм — почти столь же английское, сколь и викторианское явление», — пишет Уолтер Хотон в своем исследовании, посвященном британскому менталитету в 1830—1870 гг. [642] Houghton, p. 105.

Философствование и «вообще умозрительные рассуждения в Англии времен творцов империи оказались в немилости. Они были не по вкусу английскому «воспитанному классу». Ведь в других местах — начиная с Франции — политическое теоретизирование привело к революции». Поэтому для «англичан... идеи стали объектом антипатии, а мыслители представлялись злодеями». «Размышления о революции» Бёрка (1790) — еще один контрреволюционный трактат. Радикальный интеллектуал становится чем-то вроде пугала... Одно время слово «философ» расценивалось в Англии как ругательство... обозначавшее атеиста и бунтовщика». «Контрреволюция защищается антиинтеллектуализмом»; «разум и инициатива отдельных мыслителей всегда подпадают под подозрение», — писал М. Батлер [643] Matthew Arnold, "The function of Criticism at the present time" (1864): Essays in Criticism, First Series (London, 1875), p. 18; Matthew Arnold, Philistinism in England and America (Ann Arbor, 1974): Houghton, p. 112f; Marilyn Butler, Romantics, Rebels and Reactionaries. English Literature and its backgrounds 1760—1830 (Oxford, 1981), pp. 55, 165.

. Талантливым людям, обладавшим блестящим умом, давали обидные прозвища: «мозговитый», «высоколобый», отражавшие враждебное отношение «самодовольного, не думающего общества ко всякой странной рыбе, осмеливавшейся потревожить стоячую воду демонстрацией своего ума», — писал автор книги «Эсквайр и его родичи». Об этом говорится и в «Истории английского патриотизма» (1913) (за пятнадцать лет до того, как Геббельс пожаловался, что интеллект «отравил» немецкий народ): «Самое большее, на что способен интеллект, — ... создавать хитрых мошенников, каждый [из которых] действует ради достижения своих целей, предавая... остальных». Зато «совершенный патриот воистину близок к совершенному святому...» [644] Wingfield-Stratford, The Squire and his Relations, p. 412; J. Goebbels, Michael. Ein deutsches Schicksal in Tagebuchblattern (Munchen, 1931), S. 76; Wingfield-Stratford, History of English Patriotism, p. XXXII, XXXIII.

Британские воспитатели вождей-патриотов в полной мере отдавали должное подобному «мускулистому благочестию», которое должно было сделать их питомцев неуязвимыми для соблазнов интеллекта. О том, что воспитание имперских вождей не подразумевает формирования ни духа, ни сердца, громогласно заявляли сами панегиристы британских паблик-скул. Они вновь и вновь открыто говорили, что будущие вожди должны быть сверхдисциплинированными. Ведь, в конечном счете, именно этому качеству Англия обязана «приобретением, сохранением и дальнейшим развитием... империи», — так лет за пять до учреждения Адольфом Гитлером «наполас» утверждал директор школы Харроу, Сирил Норвуд (1875— 1956) [645] Cyril Norwood. The English tradition of education (London, 1929), p. 3—7, cited in: Edward Mack, Public Schools and British opinion since 1860 ... The evolution of an English institution (New York, 1941 — reprint 1973), p. 422; Henry S. Salt, Memories of bygone Eton (London, n. d.), p. 210.

. В 1936 году — год мирового успеха Гитлера, которого он добился благодаря проведению Берлинских Олимпийских игр, — в той же Англии все еще бесспорным считалось, что при воспитании будущих британских вождей спорту надо придавать намного больше значения, нежели интеллекту; при этом «никого не беспокоило, что паблик-скул-бойз не станут мыслить самостоятельно — неважно, о политике или о чем-то другом... Для большинства учеников и их наставников наука оставалась чем-то недостойным джентльмена...» [646] Mack, p. 370.

И замечание Бернарда Шоу (сделанное им в пьесе «На мели» в 1933 г. — год захвата Гитлером власти) о «широко распространенном в Англии недуге — атрофии мозга» [647] R. Griffiths, Fellow-Travellers of the Right ... for Nazi Germany (Oxford, 1983), p. 29; На мели / Пер. E. Голышевой // Шоу Б. Поли. собр. соч. Т. 6. Л., 1981. С. 66.

вряд ли могло ослабить волю англосаксонской расы к власти во имя собственного благоденствия. Соответственно и наблюдение пионера вильгельмовского империализма Карла Петерса о том, что англичанин не читает серьезных книг [648] Missed footnotetext

, в основном оправдывалось следующим образом: для борьбы за «место под солнцем» важны не книги... и тем более не ум. (Ведь Карл Петерс как-то заявил: «По мне приятней... заниматься торговлей свиньями, чем... иметь дело с "Критикой чистого разума"» (Канта); «когда профессор излагает свои взгляды... это... не более чем вой собаки на луну» [649] Carl Peters, Die Grundung von Deutsch-Ostarika. Kolonialpolitische Erinnerungen und Betrachtungen (Berlin, 1906), S. 27, 35.

.) Тот факт, что в Англии и поныне считается бестактным говорить о книгах — поскольку собеседник, возможно, не читал их, — не нанес никакого ущерба «изящным английским манерам», а скорее сделал их еще более образцовыми для Германии.

Тем временем совет, данный англичанином в 1856 г.: «Держи свой интеллект в тайне, используй простые слова, говори то, чего от тебя ожидают» [650] Walter Bagehot, "The character of Sir Robert Peel": Works, III, p. 5, quoted in: Houghton, p. 124.

, — уже давно годился не только для англоязычного мира. «Спасение твоей страны, твоей карьеры, сохранение твоего душевного мира — в этом была неотразимая притягательность антиинтеллектуализма» [651] Houghton, p. 128.

. «Атрофию способности иметь собственное мнение усиливала боязнь нарушить традиционный кодекс поведения, кодекс, который от всех требует компромисса в выборе между справедливостью и несправедливостью, правдой и неправдой — и люди идут на этот компромисс, боясь быть непохожими на других и [в результате] нажить врагов» [652] Edinburgh Review, 1897, p. 355, 360, 368, 371, quoted in: Mack, p. 216.

. Никто не должен выступать против общественного мнения, пусть даже во имя совести. Стать воплощением представлений общества о ценностях — вот идеал английских элитных школ. «Ничто в системе не дает ученикам стимула проявлять какие-либо индивидуальные особенности. Воспитание служит для того, чтобы в существенных вещах никто не желал отличаться от ближнего: ведь привилегированные особы отождествляются с расовым единством» [653] Robert Cecil, The Myth of the Master Race (London, 1972), p. 147.

.

Интервал:

Закладка: