Лидия Винничук - Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима

- Название:Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Высшая школа

- Год:1988

- Город:М.

- ISBN:5—06—001288—3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лидия Винничук - Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима краткое содержание

Книга состоит из серии очерков, посвященных описанию быта, нравов и материальной культуры Древней Греции и Рима. Автор прослеживает все этапы развития Греции и Рима, их особенности, проводит сравнительный анализ. В результате возникает реальная и живая историческая картина. Книга снабжена иллюстрациями и списком источников.

Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

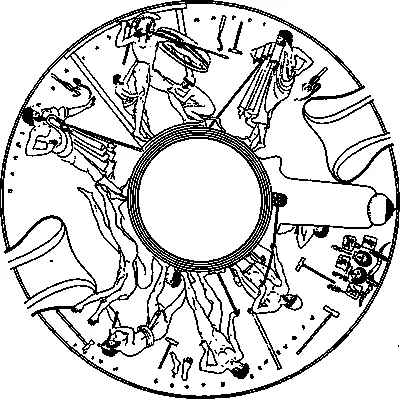

Греческая монета, выбитая в честь Олимпийских игр, с изображением наград, присуждаемых победителям

Среди общегреческих игр назовем еще Пифийские, в честь Аполлона, в окрестностях Дельф, где располагалось знаменитое святилище и где предсказывала судьбу пифия Аполлона. Согласно мифу, Пифийские игры учредил сам светозарный бог на том месте, где он убил грозного змея Пифона. Об особой связи Пифийских игр с культом Аполлона свидетельствует и то, что первоначально в программу игр входили только мусические состязания — выступления музыкантов, певцов, танцоров, покровителем которых считался сам Аполлон Мусагет. В честь бога пели пеаны, восхищали слушателей своей игрой кифареды и флейтисты. Историческая традиция гласит, что в 586 г. до н. э., после одной из войн между греческими городами, в память о павших были впервые устроены близ Дельф состязания на колесницах, а с 582 г. до н. э. эти местные торжества превратились в общегреческие. К мусическим состязаниям добавились, по образцу Олимпийских игр, гимнические и иппические — с использованием лошадей. С 586 г. до н. э. начали отсчет четырехлетий — пифиад. Под влиянием спартанских обычаев участники соревнований выступали нагими. Наградой победителям служили яблоки, а впоследствии — венки из ветвей лаврового дерева, посвященного Аполлону.

Четвертыми крупными общегреческими играми в древней Элладе были Истмийские игры в честь Посейдона, владыки моря. Они проводились в сосновой роще на Истмийском перешейке с 581 г. до н. э. каждые два года, в первый и третий год каждой олимпиады, весной. По словам Плутарха, Истмийские игры учредил Тесей после одной из своих побед по пути в Афины (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Тесей, XXV), по другой версии — Меликерт, сын Ино, царицы Орхомена и воспитательницы бога Диониса.

Победитель получает головную повязку

Программа состояла из выступлений флейтистов и кифаредов и спортивных состязаний: бега, борьбы, гонок на колесницах и скачек. Награждали победителей венком из сосновых веток. Коринф, близ которого проходили Истмийские игры, был городом богатым и влиятельным, поэтому игры всегда справлялись пышно и привлекали множество народу. Игры эти не были в строгом смысле слова общегреческими: по традиции, граждане Элиды не могли принимать в них участия, зато афиняне могли занимать самые почетные места, пользуясь правом проэдрии. Как и олимпиоников, победителей Истмийских игр воспевали поэты, прежде всего Пиндар и Вакхилид. Вот как восхваляет некоего Стрепсиада из Фив Пиндар:

Правь же ныне праздник,

Пой же красные песни

Стрепсиаду!

Он несет от Истма многоборный венок,

Он мышцей могуч, он статью красив,

И доблесть ему под рост.

Пиндар. Истмийские песни, 7

Приведем еще эпиникий Вакхилида в честь борца Аргея из Кеоса, также одержавшего победу на Истмийских играх:

В схватке храбрых рук

Стяжал победу Аргей,

Обновляя память о той красе,

Какую здесь,

На славном загривье Истма

Явили мы…

Семьюдесятью венками наших побед.

Вакхилид. Эпиникии, 2

С 228 г. до н. э. в играх стали принимать участие и римляне, и случалось, что во время Истмийских торжеств объявлялись во всеуслышанье важные решения римских властей. Так, в 196 г. до н. э., после 2-й Македонской войны, полководец Тит Квинтий Фламинин оповестил через глашатая о предоставлении автономии греческим городам, а в 67 г. н. э. по приказу императора Нерона была провозглашена свобода Греции и право ее жителей не платить в дальнейшем никаких государственных податей.

К общегреческим играм можно отнести и Делийские игры, проходившие на острове Делос, хотя устраивали их жители острова Наксос, игравшего важную роль в торговых отношениях в Восточном Средиземноморье. Делос был одним из главных центров культа Аполлона, по преданию, родившегося на этом острове. Поэтому и Делийские игры были посвящены Аполлону, привлекая обитателей островов и ионийских городов Малой Азии. Игры происходили весной; спортсмены и зрители прибывали на остров на больших кораблях, везя с собой все необходимое, ибо небольшой остров

Делос не имел всего, что нужно было для их проживания и питания. Торжества открывались обрядовой процессией. По широкой аллее, где через каждые 10 м на трехметровых постаментах стояли каменные львы, она направлялась к святилищу Латоны, божественной матери бога Аполлона, которой приносили в дар пеплум. Затем начинались состязания музыкантов, певцов и спортсменов. Судьба Делийских игр во многом зависела от процветания Наксоса, поэтому когда остров уступил в V в. до н. э. свою роль крупного центра морской торговли Коринфу, Эгине и Афинам, игры на острове Делос также утратили свое былое значение.

Кроме общегреческих, древние эллины знали и многочисленные местные игры, посвященные Аполлону или другим богам. Со временем большого размаха достигли местные игры и в некоторых городах за пределами Греции — достаточно вспомнить «олимпийские» игры, проводившиеся в богатой Антиохии.

Изображение бронзолитейной мастерской на краснофигурной вазе. V в. до н. э.

ПРАЗДНИКИ И ЗРЕЛИЩА В РИМЕ

Прежде всего — богов почитай, годичные жертвы

В злачных лугах приноси богине, великой Церере,

Тотчас, едва лишь зима отойдет, уже ясной весною.

Жирен в ту пору баран и вина особенно мягки,

Легкий сладостен сон и тенисты нагорные рощи.

Сельская вся молодежь да творит поклоненье богине.

С перебродившим вином молока замешай ты и меду,

Трижды пускай зеленя обойдет благосклонная жертва,

Хор и товарищи пусть ее с торжеством провожают.

Криком Цереру в свой дом пускай призывают, и раньше

Пусть своим острым серпом никто не коснется колосьев,

Чем, поначалу листвой виски увенчавши дубовой,

Пляской Цереру почтит неискусной и песней священной.

Вергилий. Георгики, I, 338—350Как и в Греции, в древней Италии ни один праздник не обходился без музыки, пения и танцев, поэтому о них мы и поговорим в первую очередь. И здесь триединая хорея родилась в мире сельского труда, местных обрядов и культов. Об этом напоминает в одной из своих элегий Альбий Тибулл, поэт I в. до н. э.:

Пахарь, наскучив в полях постоянной работой, впервые

Свой деревенский, напев в мерные стопы сложил,

И на сухом тростнике впервые песнь заиграл он,

Звонким созвучием слов славя венчанных богов.

Пахарь, о Вакх, лицо подкрасив суриком красным,

Первый повел хоровод, новым искусством пленен;

Дан был за это ему козел из богатого стада:

Праздника памятный дар средства умножил певца.

Сельский мальчик заплел из цветов весенних впервые

И возложил венок ларам седым на главу. (…)

Женский рождается труд, урок ежедневный, и быстро

Крутится веретено в пальцах умелой руки;

Пряха поет, посвящая свой труд неустанный Минерве,

Туго натянутый край пряжи под гребнем звенит.

Интервал:

Закладка: