Лидия Винничук - Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима

- Название:Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Высшая школа

- Год:1988

- Город:М.

- ISBN:5—06—001288—3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лидия Винничук - Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима краткое содержание

Книга состоит из серии очерков, посвященных описанию быта, нравов и материальной культуры Древней Греции и Рима. Автор прослеживает все этапы развития Греции и Рима, их особенности, проводит сравнительный анализ. В результате возникает реальная и живая историческая картина. Книга снабжена иллюстрациями и списком источников.

Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Всякому виду сельскохозяйственных работ должны были предшествовать соответствующие жертвоприношения и молитвы. Когда подходила пора сеять просо, сажать чеснок и чечевицу, дарили Юпитеру Пирующему чашу вина, восклицая при этом: «Юпитер Пирующий, поскольку в доме моем среди домочадцев моих чашу вина тебе в жертву принести подобает, потому-то жертвою, какою следует совершить тебе возлияние, почтен будь». Затем, вымыв тщательно руки, на алтарь Юпитера возлагали жареную говядину и пол-амфоры вина, как бы задавая пир верховному божеству. После чего со спокойной душой жители Италии выходили на работы, сеяли просо, сажали чеснок, чечевицу (Там же, CXXXII).

Перед началом жатвы богине Церере приносили в жертву свинью. Катон указывает: «Прежде чем зарезать свинью, воскури ладан и соверши возлияние вином Янусу, Юпитеру и Юноне. Янусу предложи пирог с такими словами: „Отец Янус, подавая этот пирог, каковой подать тебе надлежит, усердно молю тебя, будь благ и милостив ко мне и к детям моим, к дому и к домочадцам моим“». С такой же молитвой подносили лепешку и Юпитеру. Затем богам творили возлияние жертвенным вином и только тогда закалывали в честь Цереры «преджатвенную свинью» — существовал такой особый обрядовый термин. Вырезав из свиньи внутренности, повторяли все жертвоприношения пирогом и лепешкой, произнося те же слова, что и раньше. «Потом, — говорит Катон, — принеси Церере внутренности и вино» (Там же, CXXXIV).

Отдельно рассказывает автор о жертвоприношениях по обету. При этом также соблюдали строго установленный ритуал. Так, если хозяин молил богов, чтобы были здоровы его волы — главная тягловая сила на полях, он должен был поступать, как советует Катон: «Днем в лесу принеси Марсу-Сильвану жертву за каждого вола отдельно: сложи в один сосуд 3 фунта полбенной муки, 4,5 фунта сала и 4,5 фунта мясной мякоти. Также влей в один сосуд 3 секстария вина», что составляло более полутора литров. Жертвоприношение за волов могли совершать и свободный, и раб, подчеркивает Катон. «Когда жертва принесена, сейчас же на месте надлежит ее съесть. Женщине при этой жертве нельзя присутствовать и нельзя ей видеть, как она приносится. Жертвоприношение такое можешь, если хочешь, совершать ежегодно» (Там же, LXXXIII).

Свои, особые обряды совершались и при подрезке ветвей деревьев, причем жертвы приносились богу или богине, кому была посвящена та или иная роща. Как бы взамен священной рощи божеству отдавали борова. Собираясь корчевать лес, римлянин опять-таки приносил жертвы и творил молитвы богам, повторяя их ежедневно, пока длились работы в лесу. Жертвы при корчевке обходились дорого, ведь богам подавали мясо; по-видимому, это жертвенное мясо должно было одновременно подкрепить и придать сил съедавшим его рабам, занятым таким тяжелым трудом.

Хороший управляющий поместьем не имел права произвольно подменять хозяина при совершении обрядов. Так, он не приносил сам никаких жертв, иначе как по приказанию хозяина. Исключение составляли обряды, сопровождавшие праздник Компиталий, ежегодные торжества в честь особых ларов — духов-покровителей перекрестков, скрещений дорог. В день Компиталий приносить ларам жертвы на домашнем очаге или на перепутьях имели право не только управляющие поместьями, но даже рабы: ведь улицами и дорогами пользовались все одинаково. Жену управляющего, которую Катон называет ключницей, он также предостерегает от самовольных жертвоприношений: «Без приказа хозяина или хозяйки она не приносит жертв и никому не поручает приносить их за нее. Она должна знать, что хозяин сам приносит жертвы за всех слуг. (…) В календы, иды и ноны и когда приходит праздник, она возлагает на очаг венок и в эти же самые дни приносит домашним ларам жертву по средствам» (Там же, V, 3; CXLIII, 1–2).

Упоминает Катон и о днях, свободных от работы. Они не носили религиозного характера, поэтому для разных категорий работников эти дни наступали в разное время. Ведь были предусмотрены некоторые виды работ, которыми можно было заниматься и в эти дни: очищать старые канавы и ямы, восстанавливать общественные дороги, выкапывать терновник, обрабатывать сад, пропалывать луга, собирать хворост в вязанки, толочь зерно и приводить в порядок дом. Не занимались в эти дни только полевыми работами, так что свободными они были скорее для волов, чем для людей. Для других животных — лошадей, ослов, мулов — дней отдыха не существовало; лишь те, что трудились на мельницах, вращая тяжелые жернова, наслаждались отдыхом во время Весталий — праздника мельников и пекарей — 9 июня каждого года.

Существовали и многие другие формы молитв, заклинаний и обрядовых песен, часто связанные с определенными районами страны. Здесь можно назвать фесценнины — народные сатирические песни или стихи в форме диалога, происхождение которых связывают с этрусским городом Фесценнией, хотя есть и другие этимологии. Эти полные насмешки, задиристые, иногда едкие и язвительные куплеты, пронизанные тем, что Гораций называл «италийским остроумием», звучали на торжествах в честь сельских богов, например в праздник урожая, а также на некоторых семейных празднествах, чаще всего на свадьбах. Быть может, в фесценнинских песенках таились уже зачатки местной, италийской драмы, подобно тому как в Греции из песен комосов — участников праздничных деревенских шествий, прославлявших животворящие силы природы, — родилась древнегреческая комедия. Быть может, театральное искусство в Риме развивалось бы иными, самобытными путями, если бы в III в. до н. э. благодаря греку Ливию Андронику на римской сцене не утвердилась бы греческая драма.

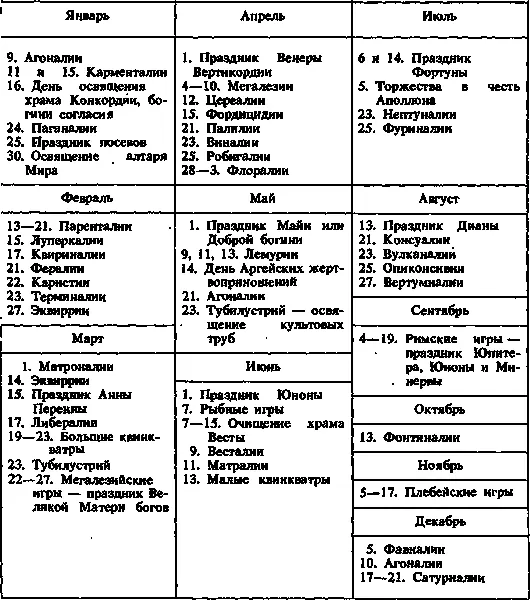

Хотя сельские обряды и праздники носили культовый характер, они не стали общегосударственными празднествами, как Дионисийские торжества в Афинах. Римский календарь изобиловал праздниками.

Праздники подразделялись на общегосударственные и праздники низшего ранга, официальные и семейные, сельские и городские, те, которые справлялись постоянно или от случая к случаю, праздники отдельных божеств и профессий. Программы празднеств в течение столетий менялись: к элементам постоянным, таким, как жертвоприношения, молитвы, торжественные шествия, добавлялись мероприятия чисто зрелищные, развлекательные. Это могли быть схватки гладиаторов или бои с дикими зверями в амфитеатре, гонки на колесницах в цирке, театральные представления. Если в Греции зрелища были одной из форм культовых торжеств, формой почитания богов, своего рода мистериями, а кроме того, долго сохраняли характер соревновательный, агонистический, то в Риме зрелища рассматривались исключительно как массовые развлечения. В один и тот же день устраивали зрелища разных видов, так что публика имела свободу выбирать — что кому больше по вкусу. Поэтому-то комедия Теренция «Свекровь», поставленная впервые во время Мегалезийских игр 165 г. до н. э., не имела успеха, ведь сразу после спектакля или одновременно с ним в другом месте выступали канатоходцы и борцы: зрители не проявили интереса к комедии, и представление пришлось прервать. Об этом рассказывает пролог к «Свекрови», добавленный после неудачной премьеры:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: