Лидия Винничук - Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима

- Название:Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Высшая школа

- Год:1988

- Город:М.

- ISBN:5—06—001288—3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лидия Винничук - Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима краткое содержание

Книга состоит из серии очерков, посвященных описанию быта, нравов и материальной культуры Древней Греции и Рима. Автор прослеживает все этапы развития Греции и Рима, их особенности, проводит сравнительный анализ. В результате возникает реальная и живая историческая картина. Книга снабжена иллюстрациями и списком источников.

Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Около VIII в. до н. э. на месте прежнего родового строя утвердилась новая политическая структура — «город-государство», полис, охватывающий сам город и прилегающую к нему территорию, населенную свободными гражданами. «Город — это люди, а не стены…» — писал Фукидид (История, VII, 77, 7). Полисное устройство государства воплощалось в участии граждан в народных собраниях, в судах, в принятии решений о делах государственной важности. Основой гражданства была принадлежность человека к семье, к фратрии и к филе, и люди, связанные общественными и культовыми узами, составляли замкнутую общность. Центром государства был главный город; население его объединяли общие интересы и в сфере публичной, и в сфере частной.

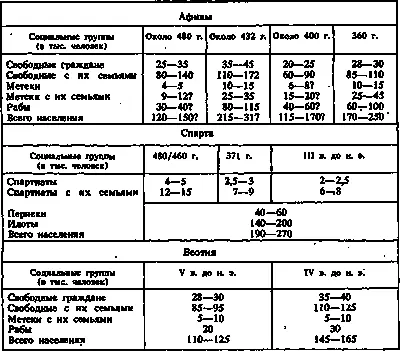

Размеры городов-государств были весьма различны — от очень крупных до самых маленьких. Наибольшую площадь занимала Спарта (Лакония и Мессения) — около 8400 км2, могущественная Аттика с Саламином и Оропом — 2650 км2. Все же остальные не превышали 1000. км2, а были и такие, которые располагались на площади еще меньшей: Коринф — 880 км2, Самос — 470 км2, Эгина — едва 85 км2. Некоторые государственные объединения, которые как целое охватывали значительные территории, включали в себя несколько отдельных полисов. Так, Беотия, занимавшая общую площадь в 2580 км2, состояла из 10, а позднее из 20 таких «мини-государств». В состав Фокиды (1650 км2) их входило 22. Известно, что первая волна колонизационного движения была вызвана ростом избыточного населения: в перенаселенных городах-государствах люди искали для себя лучших условий хозяйственной деятельности. Позднейшие колонизации явились следствием переселения племен, вытесненных пришедшими дорийцами, наконец, сами победившие дорийцы также начали мигрировать на колониальные земли. Количественные соотношения между свободными гражданами и другими категориями жителей, в том числе рабов, в трех крупнейших государственных образованиях Греции, равно как и изменение этих соотношений в течение столетий, иллюстрирует таблица.

Политическое деление Греции совпадало в целом с физико-географическим: достаточно взглянуть на карту, чтобы заметить все разнообразие ландшафта, перерезанного горами, перевалами, долинами. Вместе с тем количественные соотношения между населением полиса и занимаемой им территорией не помогают при оценке экономических условий того или иного города-государства, ибо структура хозяйства повсюду была различной. Общую основу его составляли зерновые, главным образом пшеница и ячмень, с VI в. до н. э. наиболее выгодным оказалось разведение винограда и маслин, хотя не везде существовали благоприятные условия для выращивания этих культур. В одних государствах не хватало хлеба, другие испытывали недостаток скота. Хорошие урожаи зерновых собирали на афинской, элевсинской и марафонской равнинах, а также на землях между Гиметтом, Восточным побережьем и Пентеликоном. Беотия славилась превосходной пшеницей, и она экономически поддерживала себя также скотоводством и рыболовным промыслом. Однако с течением времени в северной части Беотии, в районе города Орхомена, каналы, ведущие к морю, стали зарастать илом, что привело к сильному заболачиванию местности и хозяйственному упадку всего края. Весьма урожайными областями были Аркадия и Мессения; в Фессалии также выращивали хлеб, занимались скотоводством; плодородные почвы были и в Этолии — к северу от Акрокоринфских гор. Кроме того, Аттика славилась гиметтским медом и особенно своими рощами фиговых деревьев: фиги были такой ценной статьей дохода, что вывозить их из Аттики было запрещено, а тот, кто уличал какого-либо гражданина в нарушении этого запрета, оказывал, как считалось, важную услугу государству. По всей видимости, именно таких доносителей называли поначалу сикофантами («сикон» — фига); со временем так стали называть того, кто доносил о провозе товара, запрещенного к вывозу или ввозу, а затем уже всякого доносчика и даже шантажиста начали именовать сикофантом.

Вероятно, греки рано познакомились с золотом, рано осознали его ценность, ведь уже во многих мифах оно играет немалую роль. Однако за золотом приходилось отправляться в далекий путь, за пределы Греции: в Лидию, где река Тмол несла «золотой песок», или в Колхиду — за «золотым руном». Уже древние греки пытались разгадать тайну «золотого руна», о котором рассказывала история о Ясоне и Медее, и, пожалуй, следует признать правильным объяснение географа Страбона, что понятие «золотое руно» связано с определенным способом добывания золота на некоторых территориях. Страбон сообщает, что люди, жившие вблизи реки Фасис в Колхиде (нынешняя Риони), добывали из воды золотой песок погружая в реку шкуру (руно) барана; крупинки золота оседали на шерсти, откуда их и извлекали ( Страбон . География, XI, 2,19). По мнению многих ученых, известие Страбона заслуживает доверия, поскольку подобные же способы «ловли» ценного металла в золотоносных реках встречались у некоторых, по большей, части отсталых, народов и в новое время — у цыган в Семиградье, у туркменов и даже в Финляндии, где вплоть до наших дней существовала профессия искателя золота.

Серебром Грецию снабжали острова Тасос и Сифнос (VII–VI вв. до н. э.). В VI. в. до н. э. приобретают известность серебряные рудники в районе Лаврия на юге Аттики, и, наконец, в V в. до н. э., в 483 г., были открыты новые залежи драгоценного металла в Маронеях. Этот новый источник серебра укрепил финансовое положение Афин во время греко-персидских войн, позволил построить мощный флот и обеспечил преобладание Афин над другими городами-государствами Греции.

Зато на нехватку меди греки не могли пожаловаться, хотя многим полисам также приходилось ввозить ее извне, особенно с острова Эвбея. Там же на Эвбее, как и в Беотии и Лаконии, добывали железо. Не менее важным сырьем была глина — из нее изготовляли посуду, которую и сегодня можно увидеть в десятках музеев, — а также известняк, используемый при строительстве, и мрамор. Залежи мрамора находились в самых разных областях Греции, особенно богатыми были пентеликонские — из добытого там мрамора в Афинах построили Парфенон и Пропилеи. Высоко ценился и мрамор с островов. Наксос и Парос, где в VI в. до н. э. развивались знаменитые школы резьбы по камню. Из Лаконии и Фессалии, с островов Делос и Тинос привозили гранит.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: