Чарльз Тилли - Принуждение, капитал и европейские государства. 990– 1992 гг

- Название:Принуждение, капитал и европейские государства. 990– 1992 гг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом «Территория будущего»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:5-91129-044-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Чарльз Тилли - Принуждение, капитал и европейские государства. 990– 1992 гг краткое содержание

Принуждение, капитал и европейские государства. 990– 1992 гг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

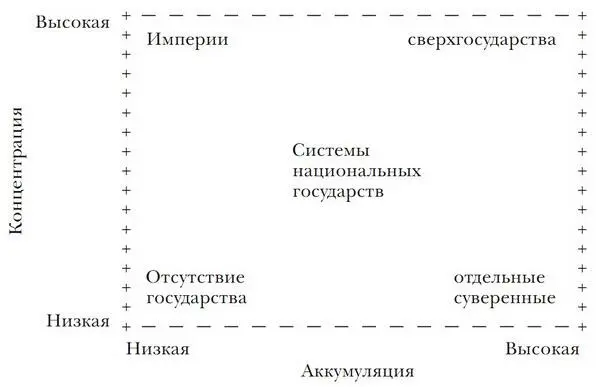

Пруссия, Великобритания и Франция определяли судьбу друг друга также в качестве военных союзников или соперников. Национальные государства всегда и неизбежно вступали в соперничество и обретали свою идентичность в противостоянии другим государствам; они входили в систему государств. Широкие различия главных типов государственных структур схематически представлены на рис. 1.7. После 990 г. н.э. в разных частях Европы существовали развитые формы всех четырех типов государств. Настоящие империи процветали до XVII в., а последние большие зоны фрагментарного суверенитета превратились в национальные государства только в XIX в.

Рис. 1.7. Различные условия развития государства как функции от аккумуляции и концентрации принуждения

Перед правителями трех типов вставали общие проблемы, но по–разному. По необходимости для обеспечения контроля они распределяли средства принуждения на своих территориях неравномерно. Чаще всего эти средства концентрировались в центре и на границах, а между (границами и центром) — власть пытались поддерживать посредством вторичных групп принуждения, преданных проводников принуждения на местах, подвижных дозоров и широко раскинувшейся разведки. Например, Оттоманская империя создавала две системы с отчасти одинаковыми задачами: одна состоящая из kazas и других подразделений гражданской администрации, которыми руководили. Вторая система состояла из санджаков и других округов феодальной кавалерии под руководством военачальника; во время завоевания военная система имела тенденцию поглощать гражданскую, но при этом сокращались доходы (Pitcher, 1972: 124).

Чем крупнее было государство и чем больше была разница в распределении принуждения и капитала, тем сильнее были стимулы для сопротивления контролю из центра, для соединения в союзы врагов государства как внутри него, так и за его границами. В белградском санджаке, бывшем частью оттоманской Сербии XIX в., знать на службе империи (avan) рассудила, что ей будет легче обогащаться, если создать собственную систему перераспределения, чем просто исполнять служебную функцию в общем перераспределении. Они начали захватывать часть продукции крестьян, взимали незаконные поборы за проход скота и удерживали часть сборов на таможенных заставах перевалочных пунктов на Саве и Дунае (особенно в Белграде), через которые шел экспорт хлопка в Серрес и Салоники, предназначенного для Вены и Германии. Особенно они настаивали на своем праве на deveto , на этом незаконном взимании девятой части урожая крестьян, после того, как тимариотом у них уже была взята десятая часть ( deseto ) (взамен службы в государственной кавалерии). «Этими действиями и другими актами принуждения (направленными против личности и собственности) поборы с сербских крестьян удваивались, а иногда утраивались» (Stoianovitch, 1989: 262–263).

Такого рода дробление, девальвация центральной власти отмечалась по всей распадавшейся Оттоманской империи XIX в. Впрочем, и повсюду в Европе, искушение тем или иным способом превзойти своих сербских сородичей охватывало агентов непрямого правления. При том, что коммуникации были дорогими, а доходы, получаемые агентами короны невыполнением требований центра или употреблением делегированных им национальных средств для своих местных или индивидуальных целей, велики — все правители сталкивались с постоянными покушениями на их власть.

Правители империй обычно кооптировали местных и региональных владык, не изменяя основ своей власти; они создавали отдельные корпусы монарших слуг — часто из их настоящих или бывших товарищей по военной службе — судьба которых напрямую зависела от судьбы короны. Султаны мамелюки (крайний случай) имели у себя на службе целую касту порабощенных иностранцев, становившихся воинами или администраторами, за исключением тех феодов, которые прямо содержали государственных должностных лиц, однако мамелюки не трогали местных магнатов в их владениях. Так же рабы управляли Египтом и соседними с ним территориями Ближнего Востока в 1260–1517 гг. (Garcin, 1988). Что же до правителей национальных государств, то они обычно старались изо всех сил полностью построить административную иерархию и уничтожить автономные базы власти. Курфюрсты и короли Бранденбург–Пруссии, например, предоставляли большую власть владеющим землей юнкерам, но крепко связывали их с короной, предоставляя должности, налоговые изъятия или приглашая на военную службу.

Те, кто правил городами–государствами (или кто объявлял себя там правителями), федерациями и другими государствами из числа отдельных суверенных образований, часто были в состоянии осуществлять строгий контроль над отдельными городами и непосредственно прилегающими к ним землями, представлявшими собой их экономическую зону. Однако, в остальном им не оставалось ничего иного, как вести переговоры с конкурировавшими центрами. Местный контроль обычно опирался не только на силы принуждения данного города, но также и на широкое землевладение в сельских районах городского правящего класса. С началом агрессивной экспансии Флоренции, вышедшей за муниципальные границы, в XIV в. флорентийские тираны стали, насколько это было возможно, заменять правителей покоренных городов собственными людьми, однако для замены выбирались местные патриции.

Во всех приведенных случаях у местных владык оставалась значительная власть и свобода действий до тех пор, пока они могли сдерживать натиск врагов монарха и обеспечивали непрерывность поступлений в национальный капитал. И в действительности ни одно европейское государство (кроме, может быть, Швеции) не делало серьезных попыток ввести в национальном масштабе прямое правление сверху донизу до начала Французской революции. До этого времени все, кроме самых маленьких государств, полагались на тот или иной вариант непрямого правления, так что все они подвергались риску нелояльности, обмана, коррупции и бунта. Впрочем при этом непрямое правление позволяло обходиться без введения, финансирования и поддержания громоздкого административного аппарата.

Переход к прямому правлению обеспечивал правителям более прямой доступ к гражданам и контролируемым ресурсам через обложение домохозяйств налогами, массовую воинскую повинность, перепись населения, полицейскую систему и множество других видов вторжения в общественную жизнь на ее нижнем уровне. За все это приходилось платить широким сопротивлением снизу, многообразными согласованиями и установлением прав и привилегий граждан. И вторжение (государства), и согласования закладывали основы новых государственных структур, одновременно раздувая правительственный бюджет, численность чиновников и усложняя организационные схемы. Оформлялось всепожирающее государство нашего нового времени.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Тилли Бэгшоу - Сидни Шелдон. Сорвать маску-2, или Молчание вдовы [litres]](/books/1068540/tilli-begshou-sidni-sheldon-sorvat-masku.webp)