Чарльз Тилли - Принуждение, капитал и европейские государства. 990– 1992 гг

- Название:Принуждение, капитал и европейские государства. 990– 1992 гг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом «Территория будущего»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:5-91129-044-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Чарльз Тилли - Принуждение, капитал и европейские государства. 990– 1992 гг краткое содержание

Принуждение, капитал и европейские государства. 990– 1992 гг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

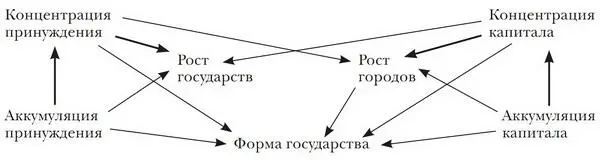

Рис. 1.8. Отношения между принуждением, капиталом, государствами и городами

Структура основных классов общества на территории государства, а также их отношение к этому государству оказывали сильное влияние на стратегии, которые употребляли правители для изъятия требуемых ресурсов, на подавление сопротивления, с которым они сталкивались, на происходившую в результате борьбу и устанавливаемые затем виды долговременной организации изъятия и борьбы, а следовательно, и эффективности изъятия ресурсов. В пределах выгод и трудностей, которые возникали на поле межгосударственного соперничества, именно процессы изъятия ресурсов и борьбы по поводу средств ведения войн сформировали основные структуры государственности. Структура основных классов общества на территории государства, а также их отношение к этому государству сильно варьировались в Европе: от регионов с интенсивным принуждением (тех районов, где было мало городов и преобладало сельское хозяйство, где в производстве главную роль играло прямое принуждение) до регионов с интенсивным капиталом (районов, где было много городов, где преобладала коммерция, где превалировали рынок, обмен и ориентированное на рынок производство). Соответственно изменялись и требования этих классов к государству и их влияние на государство. Относительный успех различных стратегий изъятия и сами применяемые правителями стратегии поэтому сильно различались в регионах с интенсивным принуждением и регионах с интенсивным капиталом. Вот почему организационные формы государств по–разному развивались в этих частях Европы, и следовательно невозможно принять идею, будто европейские монархии избирали некую определенную модель формирования государства и сколько возможно ей следовали.

Долгосрочные тенденции и их взаимодействие

Следует развеять еще одну иллюзию. До сих пор мы представляли дело так, будто капитал и принуждение всегда развиваются в направлении все большей аккумуляции и концентрации. В течение тех тысячи лет, которые нас здесь занимают, таковы были основные тенденции. Однако даже в европейском опыте многие государства пережили движение назад в обоих отношениях; много раз двигалась в обратном направлении Польша, как в отношении капитала, так и в отношении принуждения, одна за другой разрушились бургундская империя и империя Габсбургов, а религиозные войны XVI в. сильно истощили европейские капиталы и средства принуждения. История европейских государств обычно развивается по восходящей линии ко все большей аккумуляции и концентрации, но при этом она не только берет трудные вершины, но и совершает глубокие падения.

Аккумуляция — это, возможно, самая яркая и устойчивая черта европейской экономики. Но концентрация, деконцентрация (дробление) и переконцентрация принуждения были приметами основных глав истории формирования государств; со временем концентрация стала зависеть в значительной степени от доступности концентрированного капитала. Рассмотрение того, как это происходило и почему, будет занимать нас в дальнейших главах настоящей книги и подведет к рассмотрению запутанных вопросов фискальной политики. Однако главная связь проста: в долгосрочной перспективе главные составляющие европейских государств сложились под влиянием войн или подготовки к ним, а не вследствие иных видов деятельности. Государства, проигравшие войну, обыкновенно уменьшались в размерах, а часто и переставали существовать вовсе. Независимо от своих размеров государства, имевшие самые большие средства принуждения, обычно выигрывали войны; произведенный эффект (efficiency) (отношение результата к вложенным средствам) был вторичен относительно эффективности (effectiveness) (общей мощности).

В результате сложно взаимодействовавших конкуренции, развития техники и технологий и просто в результате все возраставшего количества воюющих государств войны и создание средств принуждения со временем невероятно подорожали. Соответственно все меньше и меньше правителей могли создавать средства ведения войны собственными силами и из собственных источников, все чаще они прибегали к краткосрочному заимствованию и долгосрочному налогообложению. И то и другое легче было сделать там, где уже произошла концентрация капитала. Но повсюду эти мероприятия приводили к изменению правительственной организации.

Как соотносились изменения в военном деле и государственная организация? В первом приближении разделим эпоху после 990 г. н.э. на четыре временных отрезка, причем продолжительность их различна в разных частях Европы:

1) патримониализм — время (вплоть до XV в. на большей территории Европы), когда главную роль в ведении войны играли такие основанные на обычае силы, как племена, феодальные сборы, городские ополчения и подобные. Когда монархи добывали необходимый капитал как дань или ренту с тех земель и населения, которые находились под их непосредственным контролем;

2) брокераж — эпоха (приблизительно 1400–1700 гг. в основных районах Европы), когда военной деятельностью занимались главным образом наемники, набранные котракторами, а правители сильно зависели от формально независимых капиталистов, у которых они брали в долг, которые управляли приносившими доходы предприятиями, а также устанавливали и собирали налоги;

3) формирование современных армий национальных государств — период (на большей части Европы особенно в 1700–1850 гг.или около того), когда государства создают массовые армии и флоты, набирая главным образом собственное национальное население, а суверенные правители включают вооруженные силы непосредственно в государственные административные структуры и переходят к прямому управлению фискальным аппаратом, решительно ограничивая деятельность независимых контракторов;

4) специализация — эпоха (примерно с середины XIX в. до настоящего времени), когда военные силы становятся мощной специализированной властью, фискальная деятельность организационно все больше отделяется от военной, усиливается «разделение труда» между армией и полицией, представительные институты все больше влияют на определение расходов на военные цели, а государства все больше занимаются распределительной, регулирующей, определяющей компенсации и судебной деятельностью.

Ясно, что от одного периода к другому существенно менялось отношение капитала к принуждению.

Изменявшиеся под воздействием войн государства, в свою очередь, изменяли и свои ставки на войну. В период патримониализма победители больше стремились к получению дани, чем к установлению постоянного контроля над ресурсами и населением тех территорий, которые они захватывали; на основе получения ренты и даров от правителей множества регионов вырастали целые империи, без того, чтобы глубоко внедряться в местную систему правления. По мере продвижения к брокеражу, а затем к созданию армий национальных государств завоевателей больше привлекает присоединение посредством захвата новых территорий с последующим их администрированием, что доставляло возможность извлекать доходы, необходимые для содержания вооруженных сил. Но в век специализации государства так быстро обретают претендентов на свои услуги, что война становится (даже больше, чем раньше) средством удовлетворения экономических запросов правящей коалиции, поскольку является средством обеспечить доступ к ресурсам других стран. Со времени Второй мировой войны распространение европейской государственной системы на весь мир и одновременный процесс закрепления национальных границ сделали возможным оказывать влияние на другие государства, не включая реально их территории в состав другого, более сильного государства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Тилли Бэгшоу - Сидни Шелдон. Сорвать маску-2, или Молчание вдовы [litres]](/books/1068540/tilli-begshou-sidni-sheldon-sorvat-masku.webp)